オートバイ事故に潜む危険!引き抜き損傷とは?

防災防犯を教えて

『引き抜き損傷』って、どんな怪我かよくわからないんだけど…

防災防犯の研究家

そうだね。『引き抜き損傷』は、腕が強く引っ張られることで、首の骨から出て腕につながる神経が引き抜かれてしまう怪我のことだよ。主にバイクや自転車の事故で起こることが多いんだ。

防災防犯を教えて

腕の神経が引き抜かれちゃうって、腕が動かなくなっちゃうってこと?

防災防犯の研究家

その通り!神経が損傷すると、その神経が繋がっている腕の部分が麻痺したり、感覚がなくなったりするんだ。昔は治らないと言われていたけど、最近は手術で他の神経をつなげて機能を回復できる場合もあるんだよ。

引き抜き損傷とは。

腕を強く引っ張られることで、脊髄から腕の神経の根っこが抜けてしまう怪我のことを「引き抜き損傷」といいます。ほとんどの場合、オートバイや自転車での事故が原因です。腕の神経は首の骨の5番目から胸の骨の1番目から出ている神経でできていますが、事故などで神経の根っこが切れてしまうと、その神経が担当している部分の感覚がなくなったり、動かなくなったりします。以前は治らない怪我だと考えられていましたが、最近は、一部の機能を取り戻すため、神経をつなぎ変える手術が行われることもあります。

引き抜き損傷とは

– 引き抜き損傷とは

交通事故などで、腕が強い力で急に引っ張られることがあります。このような場合、体の中で何が起こるのでしょうか。実は、脊髄から出ている腕の神経が、根元から引き抜かれてしまう深刻な損傷が起こることがあるのです。これが「引き抜き損傷」です。

脊髄から枝分かれする神経は、まるで植物の根のように、首から肩、腕、手へと伸びています。この神経の束は「腕神経叢」と呼ばれ、私たちの腕や手の動きや感覚を司る大切な役割を担っています。

引き抜き損傷は、この腕神経叢の根元である神経根が、脊髄から引きちぎられるように損傷を受けてしまう状態です。損傷を受けた神経根の位置や、損傷の程度によって、腕や手に様々な症状が現れます。 例えば、腕や手の感覚がなくなる、力が入らなくなる、麻痺が残ってしまうなどです。

引き抜き損傷は、後遺症が残る可能性が高い損傷です。そのため、交通事故に遭った際は、速やかに医療機関を受診し、適切な検査や治療を受けることが重要です。

| 発生原因 | 症状 | 特徴 | 注意点 |

|---|---|---|---|

| 交通事故などによる強い衝撃 |

|

|

交通事故に遭った際は、速やかに医療機関を受診 |

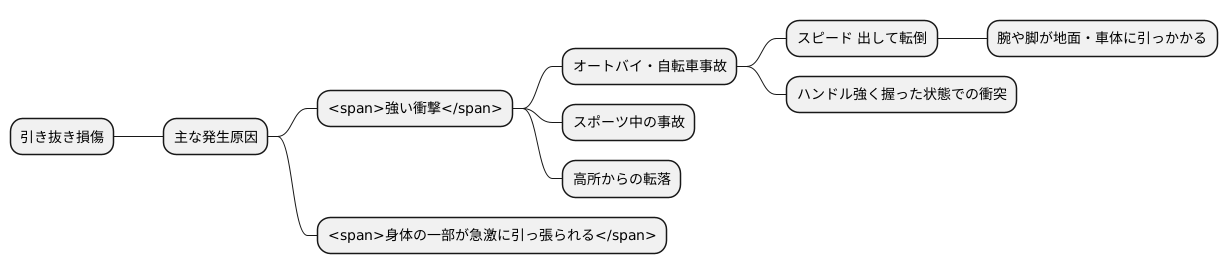

主な発生原因

– 主な発生原因

引き抜き損傷は、強い衝撃によって神経が引きちぎられることで起こる怪我です。

この怪我は、オートバイや自転車などに乗っている際に起こる事故で多く見られます。

例えば、スピードを出して転倒した際に、腕や脚が地面や車体に引っかかってしまうことで、神経が強く引っ張られてしまうことがあります。

また、ハンドルを強く握った状態での衝突でも、同様の力が加わってしまい、神経が損傷することがあります。

オートバイや自転車以外にも、スポーツ中の事故や、高所からの転落などでも、引き抜き損傷が起こる可能性があります。

いずれの場合も、身体の一部が急激に引っ張られることで神経が損傷するため、注意が必要です。

症状と診断

– 症状と診断

引き抜き損傷は、交通事故や転倒などによって腕や脚が強く引っ張られることで、脊髄から枝分かれした神経の束である神経根が損傷を受けることをいいます。この損傷は、損傷を受けた神経根の位置や程度によって、様々な症状が現れます。

例えば、首の神経根が損傷を受けた場合、症状は主に腕に現れます。具体的には、損傷を受けた神経根に対応する部位に、ピリピリとした痛みやしびれ、感覚が鈍くなる、力が入りにくい、筋肉がやせていく、といった症状が現れることがあります。

一方、腰の神経根が損傷を受けた場合は、症状は主に脚に現れます。腕の場合と同様に、損傷を受けた神経根に対応する部位に、痛みやしびれ、感覚障害、筋力低下、筋肉の萎縮などがみられます。

症状が重い場合は、腕や脚を全く動かせなくなる、感覚が全くなくなるといったこともあり、日常生活に大きな支障をきたす可能性があります。このような重度の後遺症が残ってしまうケースも少なくありません。

引き抜き損傷の診断には、問診や神経学的検査に加えて、画像検査や神経伝導検査などが行われます。画像検査では、MRI検査を用いることで、神経根の損傷の程度や範囲を詳しく調べることができます。また、神経伝導検査では、神経に電気刺激を与え、その伝わる速さや大きさを調べることで、神経の損傷の程度を評価することができます。これらの検査結果に基づいて、適切な治療法が検討されます。

| 損傷部位 | 症状出現部位 | 症状 | 診断 |

|---|---|---|---|

| 首の神経根 | 腕 | – ピリピリとした痛みやしびれ – 感覚鈍麻 – 筋力低下 – 筋肉の萎縮 |

– 問診 – 神経学的検査 – 画像検査 (MRI) – 神経伝導検査 |

| 腰の神経根 | 脚 | – 痛みやしびれ – 感覚障害 – 筋力低下 – 筋肉の萎縮 |

– 問診 – 神経学的検査 – 画像検査 (MRI) – 神経伝導検査 |

治療法の選択

– 治療法の選択

身体の一部が強い力で引っ張られることで起こる『引き抜き損傷』。この損傷に対する治療は、画一的なものではなく、損傷を受けた部位や程度、患者さんの年齢や体力、そして日常生活での活動レベルなどを総合的に判断した上で決定されます。

比較的症状が軽く、神経が完全に断裂していない場合は、保存療法が選択されることが多いでしょう。保存療法では、まず安静と固定によって損傷部の安静を図り、炎症を抑えることを目指します。その後、損傷を受けた神経の機能回復を促すために、理学療法士による運動療法や電気刺激療法などのリハビリテーションを行います。

一方で、神経根が完全に断裂している重度の損傷の場合、手術療法が検討されることになります。顕微鏡を用いて神経を繋ぎ合わせる手術や、身体の他の部位から健康な神経を採取して移植する神経移植術など、様々な手術方法があります。

いずれの治療法を選択する場合でも、患者さんにとって最善の結果が得られるよう、医師と患者さん、そしてそのご家族の間で十分な話し合いを重ねることが重要です。

| 損傷の程度 | 治療法 | 詳細 |

|---|---|---|

| 軽度(神経が完全に断裂していない) | 保存療法 | 安静・固定、リハビリテーション(運動療法、電気刺激療法など) |

| 重度(神経根が完全に断裂) | 手術療法 | 神経縫合術、神経移植術など |

リハビリテーションの重要性

– リハビリテーションの重要性身体の一部が思い通りに動かせなくなるということは、精神的な苦痛も伴います。そして、再び自分の力で身体を動かせるようになるためには、リハビリテーションが非常に重要です。例えば、交通事故や転倒などで神経が損傷を受けると、麻痺が残ってしまうことがあります。このような場合、損傷を受けた神経の機能を回復させるためには、専門家による適切なリハビリテーションが欠かせません。リハビリテーションは、理学療法士などの指導のもと、関節の動きを改善する運動や、筋力トレーニング、日常生活動作訓練など、多岐にわたります。これらのプログラムは、患者さん一人ひとりの症状や回復段階に合わせて、オーダーメイドで作成されます。リハビリテーションは、決して楽なものではありません。しかし、根気強く続けることで、失われた運動機能を回復させ、再び自分の足で歩き、自分の手で物を掴めるようになるなど、日常生活をスムーズに送れるようになる可能性が高まります。また、リハビリテーションは、身体的な回復だけでなく、精神的なサポートという役割も担っています。リハビリテーションを通して、患者さんは、再び社会復帰できるという希望を持つことができます。そして、家族や医療従事者など、周囲の人々の支えを実感することで、前向きにリハビリテーションに取り組むことができるようになるのです。

事故防止の意識

– 事故防止の意識

事故は、ほんの一瞬の気の緩みや不注意から起きることが多く、深刻な怪我や後遺症に繋がってしまうこともあります。そのため、日常生活の中で常に事故防止を意識することが重要です。

例えば、オートバイや自転車に乗る際は、ヘルメットを必ず着用しましょう。転倒時に頭を強く打ってしまい、重大な損傷である「引き抜き損傷」を負ってしまう可能性があります。引き抜き損傷は、一度発症すると日常生活に大きな支障をきたすため、ヘルメット着用による予防が非常に大切です。

また、スポーツを行う際も注意が必要です。運動前にしっかりと準備運動を行うことで、筋肉や関節をほぐし、怪我のリスクを減らすことができます。さらに、自分の体力や技術レベルを超えた無理な運動は避け、常に安全を意識して行動しましょう。

事故は、起こってからでは遅いという意識を常に持ち、日頃から予防に努めることが大切です。

| 場面 | 事故防止策 | 目的・効果 |

|---|---|---|

| オートバイ・自転車に乗る際 | ヘルメットを必ず着用する | 転倒時の頭部への衝撃を軽減し、引き抜き損傷などの重傷を防ぐ |

| スポーツを行う際 | 運動前にしっかりと準備運動を行う 自分の体力や技術レベルを超えた無理な運動は避ける 常に安全を意識して行動する |

筋肉や関節をほぐし、怪我のリスクを減らす 無理な運動による怪我を防ぐ 事故発生のリスクを減らす |