輸液療法とリフィリング現象:知っておきたいリスク

防災防犯を教えて

先生、『リフィリング現象』って、どういう意味ですか?難しくてよくわからないです。

防災防犯の研究家

そうだね。『リフィリング現象』は少し難しい言葉だね。簡単に言うと、怪我や病気などで血管の外に leaked out した水分が、治療によって血管内に再び戻る現象のことだよ。

防災防犯を教えて

血管の外に出た水分が、また血管に戻るんですか?

防災防犯の研究家

そうだよ。例えば、やけどなどで体液が血管の外に漏れてしまった場合、点滴などで体液を補給すると、その水分が血管に戻っていくんだ。これが『リフィリング現象』だよ。そして、この現象を見逃すと、肺に水が溜まってしまう危険性もあるから、注意深く観察することが大切なんだ。

リフィリング現象とは。

事故や病気などで体が大きなダメージを受けると、血管から体液が漏れ出てしまいます。すると、その漏れ出た液を補うために点滴などを行います。体が回復してくると、今度は漏れ出ていた水分が血管に戻ってきます。これが「リフィリング現象」です。日本でよく使われる言葉です。腎臓が正常に働いている場合は、尿の量が増えたり、血圧が上がったりします。しかし、この現象に気付かずに点滴の量を減らさないと、肺に水が溜まってしまう危険性があります。

体への侵襲と体液の移動

私たちの身体は、外部からの様々な影響に常にさらされています。例えば、転んで怪我をしてしまったり、高温の物に触れて火傷を負ったり、有害な物質を誤って口にしてしまったり、ウイルスや細菌に感染してしまうこともあるでしょう。

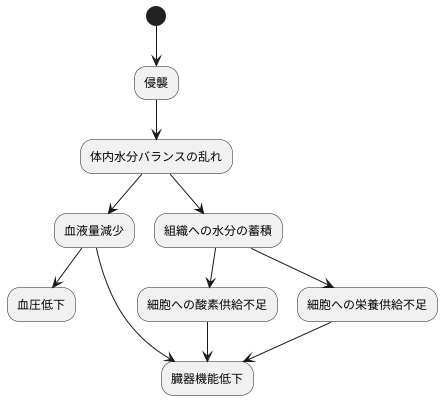

こうした外部からの影響によって身体が傷つけられることを、「侵襲」と呼びます。侵襲は、その種類や程度によって身体に様々な反応を引き起こします。

私たちの身体の約60%は水分でできており、その大部分は血液として血管の中を流れています。血液は、酸素や栄養を全身に届けたり、老廃物を回収したりと、生命維持に欠かせない役割を担っています。

ところが、侵襲を受けると、この体内の水分バランスが崩れてしまうことがあります。例えば、火傷を負うと、損傷した皮膚から水分が蒸発してしまいますし、怪我をすると、出血によって血液中の水分が失われてしまうことがあります。

また、侵襲に対する身体の防御反応として、血管の外に水分が漏れ出てしまうこともあります。通常、血管は体内の水分を適切に保つために、壁の透過性を調整していますが、侵襲を受けると、その調整機能が乱れて血管から水分が漏れ出てしまうのです。

水分が血管の外に漏れ出すと、血管内の血液量が減り、血圧が低下してしまいます。また、漏れ出した水分が組織の間に溜まると、細胞に酸素や栄養が行き渡らなくなり、臓器の機能が低下してしまう可能性もあります。

このように、侵襲によって体内の水分バランスが乱れると、様々な問題を引き起こす可能性があります。そのため、侵襲を受けた際には、速やかに医療機関を受診し、適切な処置を受けることが重要です。

輸液療法とリフィリング現象

私たちの身体は、怪我や手術などの侵襲を受けると、体内の水分や電解質のバランスが崩れ、体液が減少することがあります。こうした体液の減少を補うために、点滴によって水分や電解質を補給する治療法があります。これが輸液療法です。輸液療法は、適切に行われれば命を守るために非常に重要な治療法です。

しかし、輸液療法を行う際には、注意しなければならない現象があります。それが「リフィリング現象」です。これは、輸液によって循環血液量が回復してくる過程で、一度血管から組織へ移動した体液が、再び血管内に戻ってくる現象を指します。

輸液療法によって循環血液量が回復すると、血管の内側の圧力が上昇します。すると、その圧力によって、組織に移動していた体液が血管内に引き戻されるのです。これがリフィリング現象です。

リフィリング現象自体は、体内の水分バランスを取り戻すために必要な生理的な反応です。しかし、過剰な輸液や急速な輸液によってリフィリング現象が強く起こると、肺に水がたまる肺水腫や、心臓に負担がかかる心不全などを引き起こす可能性があります。そのため、輸液療法を行う際には、患者の状態を注意深く観察しながら、適切な輸液量と輸液速度を調整することが重要です。

リフィリング現象を見極める重要性

– リフィリング現象を見極める重要性点滴などの輸液療法は、脱水症状の改善や栄養補給などを目的として行われます。この治療において、リフィリング現象は重要な指標となります。リフィリング現象とは、簡単に言うと、血管の外に漏れていた水分が血管内に戻ってくる現象のことです。輸液を行うと、血管内の血液量が増加します。すると、体はこの状態を改善しようと、血管外に水分を移動させようとします。しかし、体内の水分量が不足していると、血管外に移動する水分が少なくなり、血管内の血液量は高い状態が続きます。これがリフィリング現象が見られる状態です。リフィリング現象は、輸液によって体内の水分量が適切に補給されつつあるサインと捉えることができます。しかし、注意が必要です。リフィリング現象が見られているにも関わらず、輸液を継続してしまうと、体内の水分量が過剰になってしまう可能性があります。体内の水分量が過剰になると、肺に水が溜まる肺水腫や、心臓に負担がかかる心不全などの深刻な合併症を引き起こす危険性があります。輸液療法中は、リフィリング現象を安易に輸液継続のサインと捉えるのではなく、患者の状態を注意深く観察することが重要です。具体的には、尿の量や血圧、中心静脈圧などの変化に気を配り、医師や看護師と連携しながら、適切な輸液量を判断していく必要があります。

| 項目 | 説明 |

|---|---|

| リフィリング現象とは | 血管の外に漏れていた水分が血管内に戻ってくる現象 |

| リフィリング現象が起こる理由 | 輸液により血管内の血液量が増加し、体が水分バランスを調整しようとするため |

| リフィリング現象の解釈 | 輸液によって体内の水分量が適切に補給されつつあるサインだが、過剰輸液の可能性もあるため注意が必要 |

| 過剰輸液のリスク | 肺水腫、心不全などの深刻な合併症 |

| 輸液療法中の注意点 | リフィリング現象のみに頼らず、尿量、血圧、中心静脈圧などの変化を観察し、医師や看護師と連携して適切な輸液量を判断する |

適切な輸液管理のために

点滴など、血管に直接薬剤や栄養を投与する治療法は、医療現場において欠かせないものです。この治療法において、医療従事者が特に注意を払わなければならない現象の一つに、「リフィリング現象」というものがあります。

リフィリング現象とは、点滴の速度が遅い場合や、患者さんの体内の水分量が不足している場合に、点滴によって血管に入った水分が、血管の外に漏れ出てしまう現象を指します。

この現象が起こると、点滴の効果が十分に得られないだけでなく、むくみや血圧の低下といった症状が現れる可能性があります。

このような事態を防ぐためには、患者さんの状態を常に把握し、適切な輸液管理を行うことが重要になります。具体的には、点滴の速度や量を調整するだけでなく、患者さんの尿量や体重、血圧などをこまめに確認する必要があります。

医療従事者は、リフィリング現象のメカニズムや予防策について十分な知識を習得し、日頃から適切な輸液管理を心がけることが大切です。

| リフィリング現象とは | 発生条件 | リスク | 予防策 |

|---|---|---|---|

| 点滴の水分が血管外に漏れ出てしまう現象 | ・点滴の速度が遅い ・体内の水分量が不足 |

・点滴の効果が不十分 ・むくみ ・血圧低下 |

・点滴の速度・量を調整 ・尿量、体重、血圧などをこまめに確認 |