海底の溝、トラフ:地震との関係は?

防災防犯を教えて

先生、地震のニュースで『トラフ』っていう言葉をよく聞くんですけど、どういう意味ですか?

防災防犯の研究家

いい質問だね!『トラフ』は、海底にある細長い谷のような地形のことだよ。深い溝みたいなものをイメージすると分かりやすいかな。このトラフ周辺では、海のプレートが陸のプレートの下に沈み込んでいくんだけど、その時に大きな地震が起こることがあるんだ。

防災防犯を教えて

なるほど、海底の谷で地震が起こるんですね。でも、日本 near にはトラフは1つだけじゃないんですか?

防災防犯の研究家

そうなんだ。日本 near には、有名なもので言うと『相模トラフ』『駿河トラフ』『南海トラフ』の3つがあって、それぞれ大きな地震を起こす可能性があると言われているんだよ。

トラフとは。

「災害に備えることと、犯罪を防ぐことに関係する言葉、『トラフ』について説明します。トラフとは、海底に続く細長い谷のような地形のことをいいます。この谷は、急に深くなっている斜面と平らな底が特徴です。海底には、長く続く溝のような地形がいくつかありますが、その中でも水深が6000メートルよりも浅いものをトラフと呼びます。

現在、日本の周りで特に注目されているトラフは三つあります。一つ目は、伊豆半島の東側に位置する「相模トラフ」です。相模トラフでは、1923年に発生した関東大震災の原因となりました。二つ目は、伊豆半島の西側に位置する「駿河トラフ」です。駿河トラフでは、近い将来に東海地震が発生するのではないかと心配されています。三つ目は、「南海トラフ」です。南海トラフは、駿河トラフから続いて四国地方の南側まで伸びており、1944年の東南海地震と1946年の南海地震を引き起こしました。

海底に潜むトラフとは

深い海の底には、陸地と同じように山脈や谷が存在し、複雑な地形が広がっています。陸上で私たちが山や谷と呼ぶように、海底にも様々な起伏があります。その中でも、「トラフ」と呼ばれる地形は、ひときわ深い溝として知られています。

トラフは、海底に細長く続く谷のような地形です。その形は、まるで海の底に巨大なナイフで切り込みを入れたかのようです。トラフの斜面は非常に急で、深く落ち込んでいます。そして、その深さは、場所によっては6000メートルを超えることもあります。これは、世界最高峰のエベレスト山を逆さにしても、まだその底に届かないほどの深さです。

一体なぜ、このような深い溝が海底にできるのでしょうか?それは、地球の表面を覆うプレートの動きが大きく関わっています。トラフは、地球のプレート同士がぶつかり合い、一方がもう一方の下に沈み込む場所で形成されます。このプレートの動きは非常にゆっくりとしていますが、とてつもないエネルギーを生み出し、地震や火山活動を活発化させます。そのため、トラフ周辺では、地震や火山噴火が頻繁に発生することが知られています。また、トラフは、生物にとって過酷な環境である深海の中でも、独特の生態系が存在することで知られています。

| 項目 | 説明 |

|---|---|

| トラフの形状 | 海底に細長く続く谷のような地形、非常に急な斜面を持つ。 |

| トラフの深さ | 場所によっては6000メートルを超える。 |

| トラフの形成要因 | 地球のプレート同士がぶつかり合い、一方がもう一方の下に沈み込む。 |

| トラフ周辺の活動 | 地震や火山活動が活発。 |

| トラフの生態系 | 深海の中でも独特な生態系が存在する。 |

日本列島周辺のトラフ

日本列島は、地球の表面を覆う巨大な板状の岩盤であるプレートが複数交わる場所に位置しています。そのため、地球規模で起こる地殻変動の影響を受けやすく、地震や火山活動が活発な地域として知られています。

そして、日本列島周辺の海底には、深い溝状の地形であるトラフがいくつか存在します。トラフは、陸側のプレートの下に、海側のプレートが沈み込むことで形成されます。このプレートの動きが、巨大地震の発生源となるのです。

有名なトラフとしては、関東地方の南に位置する相模トラフ、東海地方から紀伊半島にかけて続く駿河トラフ、そして四国から九州にかけて延びる南海トラフが挙げられます。これらのトラフは、過去にマグニチュード8を超えるような巨大地震を繰り返し引き起こしてきました。過去の記録や調査研究から、これらのトラフ沿いでは、将来も巨大地震が発生する可能性が高いと懸念されています。

巨大地震は、私たちの生活に甚大な被害をもたらす可能性があります。そのため、日頃から地震への備えをしておくことが重要です。

| 要素 | 詳細 |

|---|---|

| 日本の地理的位置 | 複数のプレートが交わる場所 |

| 地理的位置の影響 | 地震や火山活動が活発 |

| トラフ | 海底の深い溝状の地形、プレートの沈み込みで形成 |

| トラフの例 | – 相模トラフ(関東地方の南) – 駿河トラフ(東海地方から紀伊半島) – 南海トラフ(四国から九州) |

| トラフと地震 | – 巨大地震の発生源 – マグニチュード8を超える地震の記録あり – 将来的にも巨大地震発生の可能性 |

| 防災の重要性 | 日頃からの地震への備えが必要 |

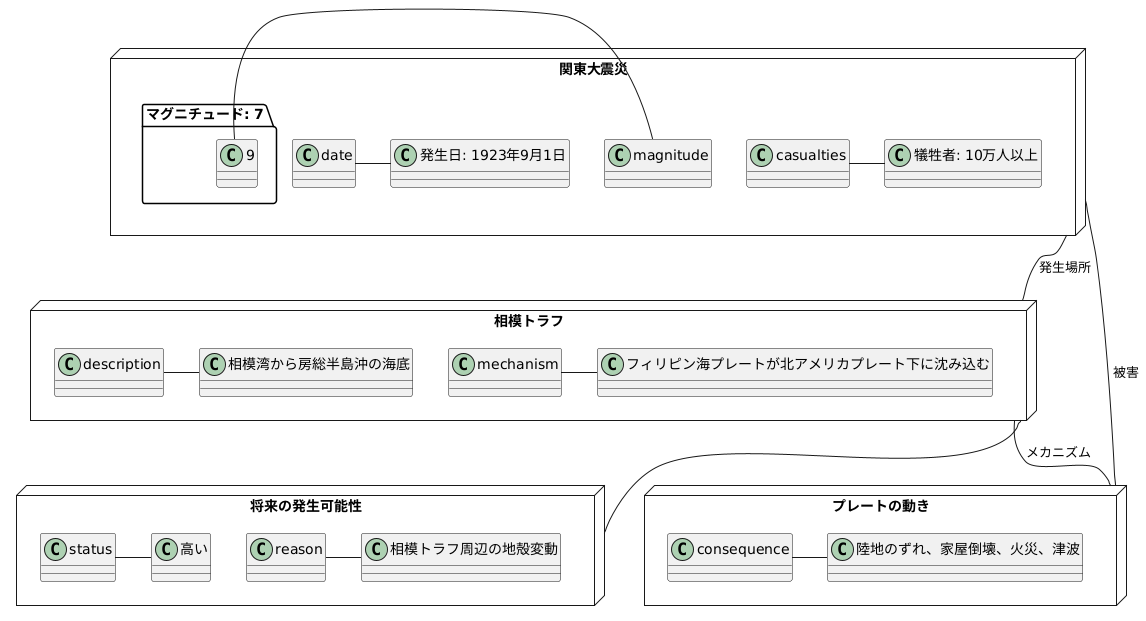

相模トラフ:関東大震災の傷跡

1923年9月1日、関東地方を未曾有の巨大地震が襲いました。マグニチュード7.9を記録した関東大震災です。この地震を引き起こしたのが、相模湾から房総半島沖にかけて海底に延びる「相模トラフ」と呼ばれる場所です。

相模トラフでは、海のプレートであるフィリピン海プレートが、陸のプレートである北アメリカプレートの下に沈み込んでいます。この時、二つのプレートの境界で歪みが生じ、それが限界に達した時にプレートが急激に動いてしまうことで、巨大地震が発生するのです。関東大震災では、このプレートの動きによって陸地が大きくずれ動き、家屋倒壊や火災、津波など、甚大な被害が発生しました。10万人以上が犠牲になったと言われています。

そして、現在もなお、相模トラフ周辺では活発な地殻変動が観測されています。これは、近い将来、再び巨大地震が発生する可能性を示唆していると言えるでしょう。過去の教訓を胸に、日頃から地震への備えを怠らず、安全な暮らしを心がけることが重要です。

駿河トラフ:東海地震への備え

– 駿河トラフ東海地震への備え駿河トラフは、日本の太平洋岸沖に位置し、フィリピン海プレートが陸側のプレートの下に沈み込む場所です。このプレートの動きは、巨大地震の発生源となり、東海地方にとって大きな脅威となっています。駿河トラフで発生が懸念されている東海地震は、マグニチュード8クラスの巨大地震と想定され、そのエネルギーは計り知れません。もし、東海地震が発生した場合、東海地方を中心に、広範囲にわたって激しい揺れと巨大な津波に襲われることが予想されます。建物の倒壊や火災の発生、津波による浸水など、甚大な被害が発生する可能性があり、人々の生活や経済活動に深刻な影響を及ぼすことが懸念されます。そのため、行政機関や研究機関は、地震発生時の被害を最小限に抑えるため、様々な対策を講じています。具体的には、建物の耐震補強や津波対策、地震発生時の情報伝達体制の整備など、様々な角度からの取り組みが進められています。また、私たち一人ひとりも、日頃から防災意識を高め、家具の固定や非常持ち出し袋の準備、避難経路の確認など、できる限りの備えをすることが重要です。東海地震は、いつ発生してもおかしくない状況です。被害を最小限に抑えるためには、地域全体で防災対策を進めるとともに、一人ひとりが「備えあれば憂いなし」の精神で、日頃から災害に備えることが重要です。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 地震発生源 | 駿河トラフ(フィリピン海プレートが陸側プレート下に沈み込む場所) |

| 想定される地震規模 | マグニチュード8クラス |

| 予想される被害 | ・激しい揺れ ・巨大津波 ・建物の倒壊 ・火災発生 ・津波による浸水 ・人々の生活や経済活動への深刻な影響 |

| 行政機関・研究機関の対策 | ・建物の耐震補強 ・津波対策 ・地震発生時の情報伝達体制の整備 |

| 個人の備え | ・防災意識の向上 ・家具の固定 ・非常持ち出し袋の準備 ・避難経路の確認 |

南海トラフ:歴史に刻まれた巨大地震

– 南海トラフ歴史に刻まれた巨大地震駿河湾から西に長く伸びる海底の巨大な溝、それが南海トラフです。このトラフは、四国沖から九州沖まで広がり、日本列島に巨大地震をもたらす脅威として知られています。南海トラフでは、海のプレートであるフィリピン海プレートが陸のプレートであるユーラシアプレートの下に沈み込んでいます。このプレートの動きこそが、南海トラフ地震の発生源であり、過去から現在に至るまで、巨大地震を繰り返し引き起こしてきました。歴史を紐解くと、南海トラフ地震の記録は数多く残されています。1498年の明応地震は、東海道から近畿地方に甚大な被害をもたらし、広範囲で津波による壊滅的な被害も記録されています。さらに、1707年には宝永地震が発生。東海地方から四国、九州にかけての広い範囲が揺れに見舞われ、その後の津波は太平洋沿岸を襲い、未曾有の被害をもたらしました。そして、1854年には安政東海地震と安政南海地震が立て続けに発生。この地震も津波を伴い、特に紀伊半島や土佐などで壊滅的な被害が発生しました。20世紀に入っても、1944年の東南海地震、1946年の南海地震と、巨大地震は繰り返し発生し、人々の生活を脅かしてきました。このように、南海トラフは過去から幾度となく巨大地震を引き起こし、その度に津波による甚大な被害をもたらしてきました。歴史の教訓を胸に刻み、南海トラフ巨大地震への備えを日々怠らないことが、私たち一人ひとりに求められています。

| 発生年 | 地震名 | 主な被害地域 | 備考 |

|---|---|---|---|

| 1498年 | 明応地震 | 東海道、近畿地方 | 広範囲で津波による壊滅的な被害 |

| 1707年 | 宝永地震 | 東海地方、四国、九州 | 太平洋沿岸を津波が襲い、未曾有の被害 |

| 1854年 | 安政東海地震、安政南海地震 | 紀伊半島、土佐など | 津波を伴い壊滅的な被害 |

| 1944年 | 東南海地震 | ||

| 1946年 | 南海地震 |