命を守る!アナフィラキシーの基礎知識と対策

防災防犯を教えて

先生、「アナフィラキシー」って言葉が出てきたのですが、防災・防犯と何か関係があるのでしょうか?

防災防犯の研究家

良い質問ですね。防災・防犯の文脈で「アナフィラキシー」が出てくるのは、災害時や緊急時に起こりうることを想定しているからです。例えば、避難所で初めて食べる食材でアレルギー反応が出たり、ハチに刺されたりする可能性がありますよね。

防災防犯を教えて

なるほど。災害時はいつもと違う状況なので、そういったことへの備えも大切なんですね。

防災防犯の研究家

その通りです。特にアナフィラキシーは命に関わることもあるので、アレルギーを持っている人は、周囲に伝えておく、薬を携帯しておくなどの対策を普段から心がけておくことが重要です。

アナフィラキシーとは。

「災害や犯罪を防ぐために知っておきたい言葉に、『アナフィラキシー』があります。これは、ある種の物質(原因となるもの)に体が触れることで、体の中の特定の細胞から、血管を動かす物質がたくさん出てしまうことで起こります。血管が急に広がったり、呼吸に必要な筋肉が縮んだり、自律神経が刺激されて、様々な症状が全身に現れます。命に関わる危険もある、急性の強いアレルギー反応です。どんな物質でも起こる可能性があり、薬、虫刺され、特定の食べ物、アレルギーの治療注射などが原因としてよく見られます。この反応は、初めて触れたものではおこらず、以前に触れたことのあるものに対して、再び触れた時に起こります。アナフィラキシーショックが起きた時の最初の治療は、エピネフリン注射です。」について

アナフィラキシーとは

– アナフィラキシーとはアナフィラキシーは、特定の物質に対して私たちの体が過剰に防御反応を起こしてしまうことで引き起こされる、重篤なアレルギー反応です。この反応は非常に速く、物質に触れてから数分以内に症状が現れることもあり、場合によっては命に関わる危険性も孕んでいます。私たちの体には、細菌やウイルスなどの異物が侵入してくると、それらを排除して体を守ろうとする免疫システムが備わっています。この免疫システムは、通常は私たちの体を守るために働いていますが、アナフィラキシーの場合、特定の物質に対して過剰に反応してしまい、体に悪影響を及ぼしてしまうのです。例えば、食べ物ではピーナッツやそば、甲殻類などがアナフィラキシーの原因として知られていますが、ハチ毒や薬剤など、人によって原因物質は様々です。症状としては、じんましんや呼吸困難、血圧低下などが挙げられます。アナフィラキシーは適切な処置が遅れると命に関わるため、原因物質となるものを避け、発症した場合は速やかに医療機関を受診することが重要です。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 定義 | 特定の物質に対する体の過剰な防御反応による重篤なアレルギー反応 |

| 特徴 | – 急速な発症(数分以内) – 生命の危険性あり |

| 原因 | 免疫システムの過剰反応 (例:ピーナッツ、そば、甲殻類、ハチ毒、薬剤など) |

| 症状 | じんましん、呼吸困難、血圧低下など |

| 重要性 | 適切な処置の遅延は致命傷になる可能性あり。 原因物質の回避と迅速な医療機関への受診が必要。 |

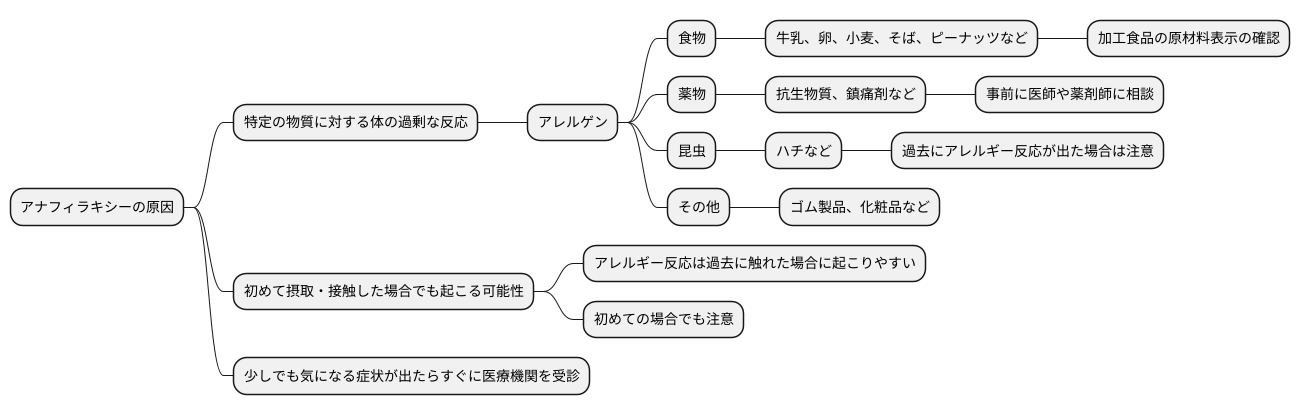

アナフィラキシーの原因

– アナフィラキシーの原因アナフィラキシーは、特定の物質に対して体が過剰に反応してしまうことで起こる、重篤なアレルギー反応です。この反応を引き起こす原因物質はアレルゲンと呼ばれ、人によって様々です。食物は、アナフィラキシーの原因として特に注意が必要です。牛乳、卵、小麦、そば、ピーナッツなどは、アレルギーを引き起こしやすい代表的な食品です。これらの食品は、加工食品にも含まれていることが多いため、原材料表示をよく確認することが大切です。薬物もアナフィラキシーの原因となりえます。抗生物質や鎮痛剤など、一般的に使用される薬でも、人によってはアレルギー反応を起こすことがあります。初めて服用する薬は、事前に医師や薬剤師にアレルギーの有無を伝えるようにしましょう。ハチなどの昆虫に刺された場合も、アナフィラキシーを起こすことがあります。特に、過去にハチに刺されてアレルギー反応が出たことがある人は注意が必要です。その他にも、ゴム製品や化粧品なども原因となることがあります。アナフィラキシーは、初めて摂取したり、接触したものでも起こる可能性があるという点を忘れてはいけません。アレルギー反応は、過去にその物質に触れたことがある場合に起こりやすくなりますが、初めての場合でも注意が必要です。少しでも気になる症状が出た場合は、すぐに医療機関を受診することが大切です。

アナフィラキシーの症状

– アナフィラキシーの症状アナフィラキシーは、特定の物質に対するアレルギー反応で、全身にさまざまな症状が現れます。その症状は多岐にわたり、皮膚、呼吸器、消化器、循環器など、体のあらゆる部分に影響を及ぼす可能性があります。皮膚では、じんましん、かゆみ、赤みなどが現れます。かゆみは非常に強く、全身に広がることもあります。また、顔や唇が腫れ上がることもあります。呼吸器では、くしゃみ、鼻水、息苦しさなどが現れます。気管支が狭くなることで呼吸が苦しくなり、ゼーゼーという音が聞こえることもあります。重症の場合、声が出にくくなったり、呼吸困難に陥ったりすることもあります。消化器では、腹痛、吐き気、嘔吐、下痢などが現れます。激しい腹痛を伴うこともあり、嘔吐や下痢を繰り返すこともあります。循環器では、めまい、ふらつき、意識障害、血圧低下などが現れます。これは、アレルギー反応によって血管が拡張し、血圧が急激に低下することが原因です。重症の場合、意識を失って倒れたり、ショック状態に陥ったりすることがあります。これらの症状は、アレルゲンに接触してから数分から数十分以内に現れることが多く、急速に悪化するのが特徴です。そのため、アナフィラキシーは命に関わる危険性があるため、迅速な対応が必要となります。少しでも異常を感じたら、ためらわずに救急車を呼ぶか、医療機関を受診しましょう。

| 症状 | 具体的な症状 |

|---|---|

| 皮膚 | じんましん、かゆみ、赤み、腫れ |

| 呼吸器 | くしゃみ、鼻水、息苦しさ、ゼーゼー音、声が出にくい、呼吸困難 |

| 消化器 | 腹痛、吐き気、嘔吐、下痢 |

| 循環器 | めまい、ふらつき、意識障害、血圧低下、ショック状態 |

| その他 | 症状出現:アレルゲン接触後数分から数十分以内 症状の進行:急速に悪化 |

アナフィラキシーが疑われた時の対処法

– アナフィラキシーが疑われた時の対処法アナフィラキシーは、発症から短時間で全身にアレルギー反応が起き、命に関わることもある危険な状態です。そのため、一刻も早い処置が必要となります。アナフィラキシーと思われる症状が出た場合は、まず、直ちに医療機関に連絡しましょう。速やかに治療を受けられるように、救急車を要請することが望ましいです。医療機関への連絡と並行して、周囲の人にも助けを求め、救急隊員への対応などを依頼しましょう。医療機関の到着を待つ間は、患者を安全な場所に移動させ、仰向けに寝かせます。ただし、息苦しさを感じる場合は、楽な姿勢をとらせてあげてください。衣服を緩めて呼吸を楽にすることも大切です。アナフィラキシーの治療で最も重要な薬剤は、医師から処方される自己注射薬(エピペンなど)です。自己注射薬は、アナフィラキシーの症状を和らげ、ショック状態から回復を助ける効果があります。医師の指示に従い、日頃から自己注射薬を携帯し、緊急時に備えておくことが重要です。自己注射薬の使用方法は、事前に医師や薬剤師から十分な説明を受け、正しく使用できるように練習しておきましょう。アナフィラキシーは適切な処置を行えば救命できる可能性が高い病気です。正しい知識を持ち、迅速な対応を心がけましょう。

| 状況 | 対処法 |

|---|---|

| アナフィラキシー症状発生時 |

|

| 医療機関到着までの間 |

|

| 日頃からの備え |

|

アナフィラキシーの予防

アレルギー反応の中でも、特に症状が重く命に関わる危険性もあるアナフィラキシー。しかし、正しい知識と適切な予防策を講じることで、そのリスクを大幅に減らすことができます。アナフィラキシーは、発症のスピードが速く、ほんの数分から数十分で症状が現れるため、日頃からの備えが重要となります。

まず、自分がどのような物質に対してアレルギーを持っているのかを把握することが重要です。血液検査などでアレルゲンを特定し、医師から具体的な説明を受けましょう。原因となる物質は、食べ物、薬、虫刺されなど様々です。特定のアレルギー物質が分かっている場合は、日常生活の中でそれらを避けるように心がけましょう。

食品を購入する際は、原材料名表示をよく確認することが大切です。加工食品の中には、意図せずアレルギー物質が含まれている場合もあります。外食をする際も、アレルギー対応のメニューを選ぶ、もしくは事前にアレルゲンについてお店に確認するなど、注意が必要です。

過去にアナフィラキシーを起こしたことがある人は、医師の指導のもと、アドレナリン自己注射薬を常に携帯しましょう。これは、アナフィラキシーの症状が出たときに、緊急的に使用する薬です。自己注射薬の使用手順を正しく理解し、とっさの状況でも落ち着いて対応できるようにしておきましょう。

| アナフィラキシーのリスク軽減 | 具体的な方法 |

|---|---|

| アレルギー物質の特定 |

|

| 日常生活でのアレルギー物質の回避 |

|

| 緊急時の備え |

|