脳の酸素消費と保護

防災防犯を教えて

先生、「脳酸素消費量」って、簡単に言うとどういう意味ですか? 難しくてよくわからないんです…

防災防犯の研究家

そうだね。「脳酸素消費量」は、簡単に言うと「脳が活動するのに、どれくらい酸素を使っているか」を表す量なんだよ。

防災防犯を教えて

なるほど! つまり、脳がたくさん活動すると、それだけ多くの酸素を使うってことですか?

防災防犯の研究家

その通り! 脳は、考えるときや体を動かすときなど、活動が活発になると、より多くの酸素を必要とするんだよ。そして、この「脳酸素消費量」は、病気の治療にも役立っているんだ。

脳酸素消費量とは。

「防災・防犯」に関係する言葉として、「脳酸素消費量」があります。これは、脳が活動するために必要な酸素の量を示すものです。具体的には、1分間に脳の組織100グラムあたりが消費する酸素の量で表します。 大人の人が安静にしている状態では、約3.5ml/100g/分とされています。これは、全身で使う酸素の量の約20%にもなります。

「脳酸素消費量」は、「脳血流量」と「脳動・静脈酸素含量較差」の積から計算することができます。「脳血流量」とは、脳に流れる血液の量のことです。「脳動・静脈酸素含量較差」とは、脳に流れ込む動脈血と、脳から流れ出る静脈血の酸素の量の差のことです。

脳の神経細胞は、電気信号を伝達したり、細胞を維持したりするためにエネルギーを消費します。このエネルギー消費量は、「脳機能」、「意識レベル」、「体温」などによって変化します。

そのため、「バルビツレート療法」などで神経細胞の電気的な活動を低下させたり、「脳低温療法」で細胞のエネルギー消費量を減らしたりすることで、脳への負担を減らし、保護することができます。

脳のエネルギー源

– 脳のエネルギー源

人間の脳は、思考、記憶、運動など、生命維持や日々の活動を司る非常に重要な器官です。常に活発に活動している脳は、他の臓器と比べて大量のエネルギーを必要とします。では、脳はこのエネルギーをどこから得ているのでしょうか?

その答えは、酸素です。

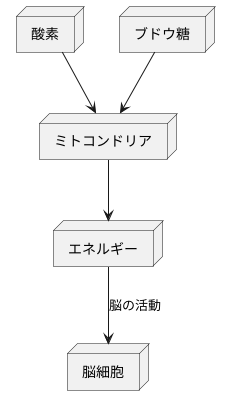

酸素は、呼吸によって体内に取り込まれ、血液中の赤血球によって全身に運ばれます。そして、脳に到達した酸素は、脳細胞の中に存在するミトコンドリアという小さな器官に取り込まれます。ミトコンドリアは、酸素を使ってブドウ糖を分解し、体内で使いやすいエネルギーに変換します。このエネルギーを使って、脳は様々な活動を行っているのです。

つまり、酸素は脳にとって、いわばガソリンのような役割を果たしていると言えます。もし、脳への酸素供給が不足すると、脳細胞はエネルギー不足に陥り、正常な活動が維持できなくなります。 その結果、めまいや意識障害などの症状が現れ、最悪の場合、脳細胞が死滅してしまう可能性もあるのです。

このように、脳の働きを維持するためには、常に十分な酸素を供給することが非常に重要になります。

酸素消費量の指標

– 酸素消費量の指標人間の脳は、体重に占める割合はわずか2%ほどですが、生命維持や活動のために多くのエネルギーを必要とする器官です。どれくらいのエネルギーが使われているかを測る指標の一つに「脳酸素消費量」があります。これは、一分間に脳組織100グラムあたりが消費する酸素の量で表されます。成人であれば、安静時でおよそ3.5ミリリットルとされており、これは全身の酸素消費量の約20%に相当します。このことからも、脳がたくさんの酸素を必要とすることがわかります。脳酸素消費量は、脳の状態によって変化します。例えば、活発に考え事をしている時や運動をしている時などは増加します。これは、脳が活発に働いている時に、より多くのエネルギーを必要とするためです。逆に、睡眠中は脳の活動が低下するため、酸素消費量も減少します。また、病気や怪我などによって脳に異常が生じた場合も、酸素消費量に変化が現れます。脳卒中や頭部外傷などにより脳の機能が低下すると、酸素消費量も減少することがあります。これは、脳細胞がダメージを受け、正常に機能しなくなるために起こります。脳酸素消費量は、脳の活動状態や健康状態を把握する上で重要な指標となります。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 脳酸素消費量とは | 一分間に脳組織100グラムあたりが消費する酸素の量 |

| 成人の安静時の数値 | 約3.5ミリリットル (全身の酸素消費量の約20%に相当) |

| 脳酸素消費量が増加する状況 | 活発に思考している時、運動している時 |

| 脳酸素消費量が減少する状況 | 睡眠中、脳卒中や頭部外傷などによる脳機能の低下時 |

| 脳酸素消費量の重要性 | 脳の活動状態や健康状態を把握する上で重要な指標 |

脳の保護と酸素消費量

人間の体にとって、脳は非常に重要な器官であり、その働きを守ることは健康な生活を送る上で欠かせません。脳が正常に機能するためには、常に一定量の酸素を供給し続ける必要があります。しかし、脳卒中や心停止などが発生すると、血液の流れが滞り、脳に十分な酸素が届かなくなることがあります。このような状態が続くと、脳細胞は酸素不足に陥り、深刻な損傷を受けてしまう可能性があります。

脳への酸素供給が断たれた場合、一刻も早く血流を回復させることが最優先事項です。同時に、脳へのダメージを最小限に抑えるためには、脳の酸素消費量を抑えるという方法も考えられます。酸素の消費量を減らすことができれば、限られた酸素を有効活用し、細胞の死滅を遅らせる効果が期待できます。

脳の酸素消費量を抑制する方法としては、いくつかの方法が研究されています。例えば、薬剤を用いて神経細胞の活動を抑制する方法があります。神経細胞は、情報伝達を行う際に多くの酸素を消費するため、その活動を抑制することで酸素消費量を大幅に削減できます。また、体温を人工的に低下させる方法も有効です。体温が下がると、細胞全体の代謝活動が低下するため、酸素の消費量も減少させることができます。

これらの方法は、脳への酸素供給が断たれた緊急事態において、貴重な時間を稼ぎ、後遺症のリスクを軽減する可能性を秘めています。さらなる研究と開発によって、より安全で効果的な脳保護の方法が確立されることが期待されます。

| 問題 | 対策 | 方法 | 効果 |

|---|---|---|---|

| 脳卒中や心停止などにより、脳への酸素供給が断たれる。 | 一刻も早く血流を回復させる。 | – | – |

| 脳への酸素供給が断たれた場合、脳のダメージを最小限に抑える。 | 脳の酸素消費量を抑える。 | – 薬剤を用いて神経細胞の活動を抑制する。 – 体温を人工的に低下させる。 |

限られた酸素を有効活用し、細胞の死滅を遅らせる。後遺症リスク軽減の可能性。 |

まとめ

– まとめ

人間の脳は、体重に占める割合はわずか2%程度ですが、体全体の20%もの酸素を消費する、大変エネルギーを必要とする臓器です。これは、脳が絶えず活動し、思考、記憶、学習、感情など、人間の生命活動の中枢を担っているためです。

脳が活発に働いている時、例えば、勉強や仕事に集中している時、運動をしている時などは、多くの酸素が供給され、消費されます。酸素が十分に供給されないと、脳の働きは低下し、集中力や記憶力の低下、疲労感、頭痛などの症状が現れます。

一方、脳卒中や心停止など、緊急事態においては、脳への酸素供給が途絶えることで、脳細胞がダメージを受け、後遺症が残ってしまう可能性があります。このような状況では、一刻も早く酸素供給を再開することが重要です。

また、近年では、脳の酸素消費量を抑制することで、脳のダメージを軽減しようという試みも注目されています。例えば、低体温療法は、体温を下げることで代謝を抑制し、脳への酸素消費量を減らすことで、脳のダメージを最小限に抑える効果が期待されています。

脳の健康を守るためには、酸素が非常に重要であることを理解し、バランスの取れた食事、適度な運動、十分な睡眠など、健康的な生活習慣を心がけるようにしましょう。

| 脳の働きと酸素供給 | 内容 |

|---|---|

| 脳の酸素消費 | – 体重の2%ほどの重さだが、体全体の20%もの酸素を消費する – 思考、記憶、学習、感情など、生命活動の中枢を担うため、常に活発に活動し、多くの酸素を必要とする |

| 酸素供給と脳の活動 | – 勉強、仕事、運動時など、脳が活発に働くときは、多くの酸素が供給・消費される – 酸素不足になると、集中力・記憶力低下、疲労感、頭痛などが起こる |

| 緊急事態と酸素供給 | – 脳卒中や心停止など、緊急事態では、脳への酸素供給が途絶え、脳細胞がダメージを受け、後遺症が残る可能性がある – 一刻も早い酸素供給の再開が重要 |

| 酸素消費量抑制と脳の保護 | – 近年、脳の酸素消費量を抑制することで、脳のダメージを軽減する試みが注目されている – 例:低体温療法 → 体温を下げることで代謝を抑制し、脳への酸素消費量を減らし、脳のダメージを最小限に抑える効果が期待される |

| 脳の健康のために | – バランスの取れた食事、適度な運動、十分な睡眠など、健康的な生活習慣を心がける |