院外心肺停止:知っておきたい知識と対策

防災防犯を教えて

『院外心肺停止』って、病院の外で心臓や肺が止まった状態のことですよね?

防災防犯の研究家

そうだよ。病院に着く前に心臓や肺が止まってしまった状態を指す言葉だね。 もう少し詳しく言うと、救急隊が駆けつけた時、あるいは心臓マッサージを周りの人が始めた時、救急車で運んでいる途中に心臓や肺が止まった状態も含まれるんだ。

防災防犯を教えて

心臓が止まる原因は何ですか?

防災防犯の研究家

良い質問だね。大きく分けると心臓自体に問題がある場合と、それ以外の体の病気や事故が原因で心臓が止まってしまう場合があるんだ。例えば、心臓の病気で亡くなる場合は心臓自体に問題がある場合で、溺れたり、窒息したりして亡くなる場合は、それ以外の原因で心臓が止まったと言えるね。

院外心肺停止とは。

「防災・防犯に関する言葉として、『病院の外で心臓と肺の働きが止まってしまうこと』があります。これは、病院以外の場所で、心臓または肺、あるいはその両方が動かなくなってしまった状態を指します。救急隊員が到着した時に心臓と肺が止まっているのが確認された場合や、通報時に心臓と肺が止まっていると考えられ、最初に発見した人が心臓と肺を動かすための処置を行っているのが確認された場合、救急車で搬送中に心臓と肺が止まってしまった場合などがこれに当てはまります。

心臓が止まってしまう原因には、心臓自体に問題がある場合と、心臓以外の原因で止まってしまう場合の二つがあります。また、臓器の病気によって心臓が止まってしまう場合と、臓器の病気以外の理由で心臓が止まってしまう場合の二つにも分けられます。

アメリカでは、心臓自体に問題があって心臓が止まってしまった場合、人が見ている前で、心臓が止まってから4分以内に心臓を動かす処置を始め、最初の心電図で心臓の動きが正常であれば、その後も問題なく生活できる可能性が高く、生き残る可能性も高いと言われています。しかし、最初の心電図で心臓の動きが弱かったり、全く動いていなかったりする場合は、生き残る可能性が低くなります。さらに、救急隊員が心臓を再び動かすことができなかった場合は、その後も問題なく生活できる可能性は非常に低いと言われています。

院外心肺停止とは

– 院外心肺停止とは病院の外で、突然心臓と呼吸が止まってしまう恐ろしい状態を、院外心肺停止と言います。心臓は、全身に血液を送るポンプの役割を担っています。この心臓が停止してしまうと、血液は体の中を巡ることができなくなり、酸素も各臓器に届けられなくなります。酸素不足の状態が続くと、脳をはじめとする臓器に回復できないダメージが残ってしまいます。呼吸は、体内に酸素を取り込み、二酸化炭素を排出するために欠かせない体の機能です。呼吸が停止すると、体内に酸素が取り込めなくなり、心臓が止まっている状態では、心臓マッサージで心拍を再開させても、呼吸が再開しなければ、救命することはできません。院外心肺停止は、いつ、どこで、誰にでも起こりうる可能性があります。発生から数分間が生死を分ける非常に重要な時間であり、一分一秒を争う迅速で適切な処置が必要不可欠です。

院外心肺停止の種類

– 院外心肺停止の種類

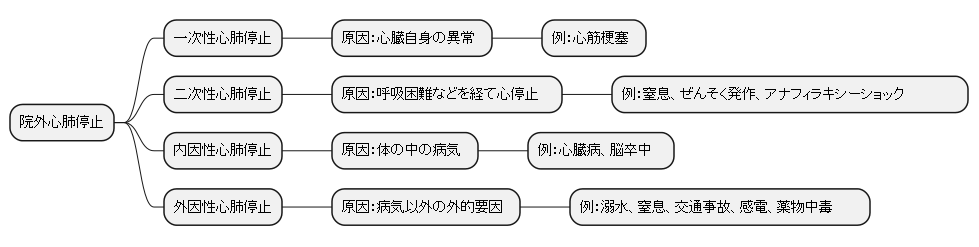

突然、心臓が止まってしまう恐ろしい病気、心肺停止。病院の外で起こる院外心肺停止には、大きく分けて二つの種類があります。

一つ目は、「一次性心肺停止」と呼ばれ、心臓自身の異常が原因で起こります。心臓の筋肉に異常が起こる「心筋梗塞」などが代表的な例で、心臓の動きが乱れたり、完全に停止してしまうことで、体に血液を送ることができなくなり、心肺停止に至ります。

二つ目は、「二次性心肺停止」と呼ばれ、呼吸困難などを経て心停止に至るケースです。例えば、誤嚥による窒息や、ぜんそく発作、アレルギー反応によるアナフィラキシーショックなどで呼吸が困難になると、体に酸素が行き渡らなくなり、最終的に心臓も停止してしまいます。

さらに、院外心肺停止は原因別に、内因性と外因性の二つに分類されます。内因性心肺停止は、心臓病や脳卒中など、体の中の病気が原因で起こります。一方、外因性心肺停止は、溺水や窒息、交通事故、感電、薬物中毒など、病気以外の外的要因によって引き起こされます。

院外心肺停止は、その種類や原因によって、救命の可能性やその後の社会復帰の可能性が大きく異なります。迅速な対応が求められることはもちろん、それぞれのケースに適切な処置を行うことが重要です。

救命の可能性を高めるために

病院に到着する前に心臓が止まってしまった場合、一刻も早い処置が必要です。救急隊員が到着するまでの間に行う処置が、その後の生存率に大きく影響します。居合わせた人が適切な処置を行うことで、助かる命を救うことができるのです。

では、私たちに何ができるのでしょうか? まず、胸の中央を強く繰り返し押す胸骨圧迫と、電気ショックを与える機械であるAEDの使い方を覚えておきましょう。これらの処置は、救急医療の基礎となるものです。いざという時にためらわず行動できるよう、日頃から訓練や講習会に参加して、正しい知識と技術を身につけておくことが大切です。

そして、何よりも大切なのは、一刻も早く救急車を呼ぶことです。迷わずに119番通報し、落ち着いて状況を伝えましょう。救急隊員が到着するまでの間、落ち着いて行動し、できる限りの処置を行うことが、救命の可能性を高めることにつながります。

予防のためにできること

– 予防のためにできること

突然、心臓や呼吸が止まってしまう院外心肺停止は、多くの方が病院の外で経験する深刻な事態です。 心臓病や高血圧といった、心臓に負担をかける病気を抱えている方に多く発生する傾向があります。

こうした事態を防ぐためには、普段から健康的な生活を送り、心臓に負担をかけないよう心がけることが重要です。バランスの取れた食事を摂り、適度な運動を心がけましょう。十分な睡眠も大切です。

既に心臓病や高血圧と診断されている方は、医師の指示に従ってしっかりと治療を行うことが重要です。自己判断で治療を中断したり、お薬の量を変えたりすることは大変危険です。

また、喫煙は心臓に大きな負担をかけ、院外心肺停止のリスクを高める大きな要因となります。禁煙は心臓を守る上で非常に効果的です。

そして、定期的に健康診断を受けることは、自覚症状がない段階で病気のリスクに気づくことができるため、非常に有効な予防策と言えます。健康診断の結果は、ご自身の健康状態を把握し、生活習慣を見直す良い機会になります。

| 分類 | 具体的な行動 |

|---|---|

| 日常生活での予防 |

|

| 持病がある場合の予防 |

|

| 心臓への負担を減らす |

|

| 早期発見・治療 |

|

地域社会全体で救命率向上を目指して

病院の外で心臓が止まってしまった場合、居合わせた人がどれだけ早く行動できるかが生死を分ける重要な鍵となります。そして、救急隊員や医師、看護師など医療従事者による適切な治療がその後には必要不可欠です。地域の人々、救急隊、医療機関が協力し、地域全体で救命率向上に取り組むことが重要です。

具体的な取り組みとして、まずは救命処置を学ぶ機会を増やすことが挙げられます。地域住民を対象に、心臓マッサージやAEDの使い方を学ぶ救命講習会を定期的に開催することで、いざという時に適切な行動をとれる人を増やすことができます。また、駅や学校、公共施設など、人が多く集まる場所にAEDを設置することも重要です。AEDは、心臓の動きを電気ショックで正常に戻すための医療機器です。使用方法も音声で指示してくれるため、初めての人でも安心して使用できます。

さらに、救急車が到着するまでの間に、119番通報をしてくれた人に、近くにAEDがないかなどを尋ねるシステムを導入する取り組みも有効です。このように、地域全体で協力し、救命処置の普及啓発、AEDの設置を進めることで、病院の外で心臓が止まってしまった人の救命率向上に大きく貢献できると考えられます。

| 課題 | 対策 | 期待される効果 |

|---|---|---|

| 病院外での心停止への対応 | – 救命処置講習会の開催 – AEDの設置 – 119番通報時のAED有無確認システム導入 |

救命率の向上 |