緊急事態における循環亢進:敗血症ショックへの理解

防災防犯を教えて

先生、「循環亢進状態」って、どういう状態のことですか? 心臓の動きが活発になることと関係あるんですか?

防災防犯の研究家

良い質問ですね!その通り、「循環亢進状態」は心臓の動きが活発になって、血液を勢いよく送り出す状態を指します。 ただ、それだけではありません。 心臓の動きが活発になるだけでなく、血管の状態も関係してくるんです。

防災防犯を教えて

血管の状態も関係するんですか? どうしてですか?

防災防犯の研究家

はい。例えば、出血が多い「敗血症性ショック」という状態では、血管が広がってしまい、血液がうまく巡らなくなります。 すると、体はもっと血液を巡らせようと、心臓をたくさん動かして血液を送り出そうとします。これが「循環亢進状態」です。 つまり、心臓の動きだけでなく、血管の状態と合わせて理解することが重要なんですよ。

循環亢進状態とは。

「災害や犯罪に備える上で知っておきたい言葉、『循環亢進状態』について説明します。体の循環は、主に心臓が送り出す血液の量と、血管の縮み具合で決まります。心臓がドキドキする回数が増えたり、心臓から送り出される血液の量が増えたりすることを、『高心拍出状態』と呼びますが、これが『循環亢進状態』の主な特徴です。循環亢進状態は、カテコラミンや甲状腺ホルモンといった物質、運動や発熱などによっても引き起こされます。救急医療の現場では、血液の感染によって起こる敗血症性ショックで、循環亢進状態になるケースが多く見られます。敗血症性ショックになると、心臓から送り出される血液量は増えますが、血管は縮みにくくなってしまい、血圧が下がります。そのため、血液の量が減ってしまう低容量性ショックに見られるような、冷えて湿った皮膚や、手足の先の青白さは見られません。むしろ、手足の先の皮膚は温かくなっており、『warmshock(ウォームショック)』と呼ばれることもあります。」

循環動態の基礎

– 循環動態の基礎

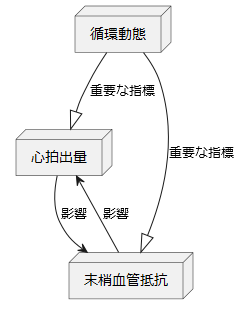

私たちは、心臓が絶えず血液を送り出すことで、生きていくために必要な酸素や栄養を体の隅々まで届けています。この血液循環の仕組み全体を循環動態と呼び、私たちの生命維持に欠かせないものです。

循環動態を理解する上で重要な指標となるのが、心臓が1分間にどれだけの血液を送り出すかを示す「心拍出量」と、血管の縮み具合を表す「末梢血管抵抗」です。

心臓が力強く収縮すると、一度に多くの血液を送り出すことができます。このため、心拍出量は増加します。一方、血管が収縮すると血液が流れにくくなるため、末梢血管抵抗は高くなります。逆に、血管が広がると血液は流れやすくなるため、末梢血管抵抗は低くなります。

このように、心拍出量と末梢血管抵抗は、お互いに影響し合いながら循環動態を調節しています。このバランスが崩れると、血圧が変動したり、臓器への血液供給が滞ったりするなど、様々な体の不調につながる可能性があります。

循環亢進状態とは

– 循環亢進状態とは循環亢進状態とは、心臓が活発に動き、血液を勢いよく送り出す状態のことを指します。具体的には、安静時よりも心拍数が上がり、心臓から送り出される血液の量(心拍出量)が増加している状態です。私たちの体は、激しい運動をした後や高い熱がある時など、多くのエネルギーを必要とする状況になると、自然と循環亢進状態になります。これは、筋肉や臓器が必要とする酸素や栄養を十分に供給するためです。このような場合は、一時的な反応であり、安静にすることで自然と正常な状態に戻ります。一方、運動や発熱といった明らかな原因がないにも関わらず、循環亢進状態が続く場合は注意が必要です。例えば、アドレナリンに代表されるカテコラミンというホルモンや、甲状腺ホルモンなどが過剰に分泌されると、心臓が興奮状態になり、循環亢進状態が引き起こされることがあります。このような場合には、原因となっている病気の治療を行うことで、循環亢進状態を改善することができます。循環亢進状態が続くと、動悸や息切れを感じやすくなるだけでなく、心臓に負担がかかり、将来的に心不全などの病気を引き起こす可能性もあります。したがって、安静時でも動悸や息切れがする場合は、医療機関を受診し、適切な検査や治療を受けるようにしましょう。

| 循環亢進状態とは | 原因 | 症状 | 対応 |

|---|---|---|---|

| 心臓が活発に動き、血液を勢いよく送り出す状態 – 心拍数増加 – 心拍出量増加 |

– 運動 – 発熱 – ストレス – ホルモン異常(カテコラミン、甲状腺ホルモンなど) – 病気 |

– 動悸 – 息切れ |

– 明らかな原因がない場合は医療機関を受診 – 原因となっている病気の治療 |

敗血症ショックと循環亢進

– 敗血症ショックと循環亢進

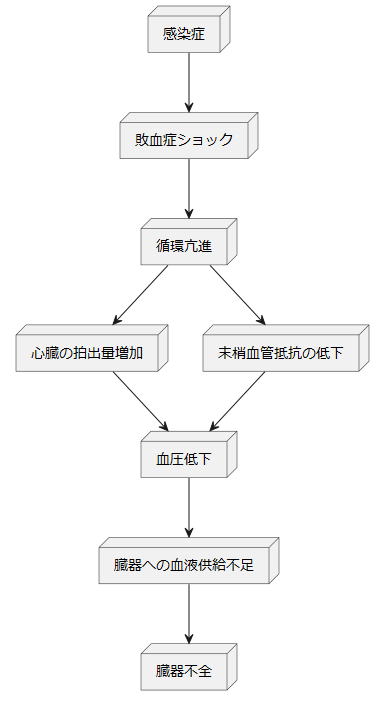

救急医療の現場では、感染症によって引き起こされる重篤な病態である敗血症ショックに遭遇することが少なくありません。敗血症ショックは、体内で感染症に対する過剰な反応が起こることで、様々な臓器に深刻な影響を及ぼします。

敗血症ショックの特徴の一つに、循環亢進が挙げられます。これは、心臓が血液を送り出す力が強くなる一方で、末梢血管が広がり抵抗が弱くなることで起こります。心臓は、体中に十分な酸素を送り届けようと、より多くの血液を送り出すため、心拍数は増加します。しかし、血管が広がっているため、血液の循環はスムーズにいかず、血圧の低下を引き起こしてしまうのです。

血圧の低下は、臓器への血液供給をさらに悪化させ、臓器不全に陥るリスクを高めます。敗血症ショックは、迅速な診断と治療が必要な、命に関わる病態と言えるでしょう。

敗血症ショックの兆候:Warmshock

敗血症ショックは、感染症に対する体の反応が制御不能になることで引き起こされる、生命を脅かす深刻な病態です。敗血症ショックでは、血圧が急激に低下し、臓器に十分な血液が送られなくなります。この状態を早期に発見し、適切な治療を開始することが重要ですが、その兆候は必ずしも分かりやすいものばかりではありません。

例えば、体の血液量が減ることで引き起こされるショック(低容量性ショック)の場合、皮膚は冷たく湿っぽくなり、手足の指先などは青白くなります。これは、体が重要な臓器に血液を送ろうとして、手足の末端などへの血流を制限するためです。

しかし、敗血症ショックでは、末梢血管の抵抗が低下し、皮膚への血流が保たれるという特徴があります。そのため、低容量性ショックとは異なり、皮膚は温かく、赤みを帯びていることがあります。これはWarmshock(ウォームショック)と呼ばれる症状で、敗血症ショックで見られる特徴的な兆候の一つです。

つまり、敗血症ショックだからといって必ずしも皮膚が冷たくなるとは限らず、むしろ温かい場合もあるのです。このため、安易にショック状態の可能性を排除せず、他の症状と合わせて総合的に判断することが重要です。

| 症状 | 低容量性ショック | 敗血症ショック(ウォームショック) |

|---|---|---|

| 皮膚の色 | 青白い | 赤い |

| 皮膚の温度 | 冷たい | 温かい |

| 末梢血管の抵抗 | – | 低下 |

| 皮膚への血流 | 低下 | 保たれる |

まとめ

– まとめ

循環亢進状態は、心臓から送り出される血液の量が増加している状態を指し、様々な原因によって引き起こされます。この状態は、心臓に負担をかけるだけでなく、全身の臓器にも影響を及ぼす可能性があります。

特に注意が必要なのが、敗血症ショックです。敗血症ショックは、細菌などの感染によって引き起こされる重篤な全身性炎症反応症候群の一つであり、循環亢進状態を伴うことが多く見られます。敗血症ショックの特徴的な症状として、Warmshockと呼ばれる状態があります。これは、皮膚が温かく赤くなるという、一見すると循環不全とは結びつかないような症状を示すことが特徴です。しかしながら、Warmshockは敗血症ショックの初期症状である可能性があり、早期発見と適切な治療が非常に重要となります。

医療従事者にとって、循環動態の基礎知識と、敗血症ショックの病態理解は、緊急事態に適切に対応するために不可欠です。迅速で的確な判断と対応が、患者の予後を大きく左右することを忘れてはなりません。