建物の倒壊とクラッシュ症候群

防災防犯を教えて

先生、クラッシュ症候群って、建物が壊れて体が長時間挟まれた時に起こるんですよね?

防災防犯の研究家

そうだよ。建物が倒壊したりして、長時間、特に腕や足が圧迫されるときに起こることがあるんだ。

防災防犯を教えて

でも、助け出されたらもう大丈夫なんですか?

防災防犯の研究家

それが怖いところなんだ。圧迫から解放された後、しばらくしてから急に具合が悪くなることがあるんだ。体の中に毒物が流れ出すことが原因の一つと考えられているんだよ。

クラッシュ症候群とは。

建物が壊れたときなどに、手や足の筋肉が長い時間押しつぶされると、後で体にさまざまな問題が起こることがあります。これは「クラッシュ症候群」と呼ばれるもので、「挫滅症候群」とも言います。長時間押しつぶされた筋肉の細胞が壊れてしまい、そこから体に悪いものが出てしまうためです。その結果、血液中のカリウム値が異常に高くなったり、腎臓や心臓に急な障害が出たりすることがあります。助かった直後は、意識や呼吸、脈拍などは普通に見えることが多いため、見逃してしまう危険性があります。

地震や災害と隣り合わせの生活

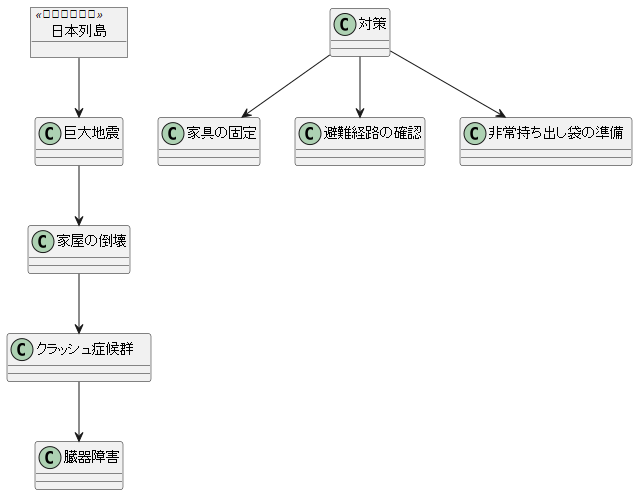

日本列島は、複数のプレートが複雑に重なり合う場所に位置しており、世界的に見ても地震活動が活発な地域です。そのため、いつどこで大地震が発生しても不思議ではありません。

巨大地震が発生した場合、家屋の倒壊や損壊による被害が懸念されます。建物が倒壊すると、そこに住む人々が瓦礫の下敷きになり、命を落とす危険性があります。また、家屋の倒壊は、直接的な被害だけでなく、二次的な健康被害をもたらす可能性も孕んでいます。その代表的な例が、「クラッシュ症候群」と呼ばれる状態です。

クラッシュ症候群とは、地震などによって倒壊した建物や家具の下敷きになり、長時間、身体が圧迫された状態が続くことで発症する症候群です。長時間圧迫された筋肉が壊死し、有害物質が血液中に流れ出すことで、腎臓などの臓器に障害を引き起こす可能性があります。

地震は、いつ、どこで発生するかわかりません。日頃から地震への備えをしておくことが重要です。家具の固定や避難経路の確認、非常持ち出し袋の準備など、できることから始めましょう。

クラッシュ症候群とは

– クラッシュ症候群とはクラッシュ症候群は、長時間、特に4時間以上も、体に重いものが圧迫されることで引き起こされる危険な状態です。地震で建物が倒壊したり、土砂崩れが起きたりして、長時間、瓦礫の下敷きになってしまうことで発生するリスクが高まります。私たちの体は、筋肉組織が長時間圧迫されると、大きなダメージを受けます。組織が損傷し、本来体内にとどまるべき細胞内の成分が血液中に流れ出てしまうのです。この状態が続くと、全身に様々な悪影響が現れ始めます。最も大きな問題となるのが、腎臓の機能不全です。腎臓は、血液をろ過して老廃物を尿として排出する役割を担っていますが、クラッシュ症候群によって流れ出した筋肉細胞の成分が、腎臓のろ過装置を詰まらせてしまうことがあります。その結果、腎臓は正常に機能しなくなり、体に老廃物が溜まり続けてしまいます。また、心臓にも負担がかかり、心不全を引き起こす可能性もあります。さらに、血液中の電解質のバランスが崩れ、不整脈などの深刻な症状が現れることもあります。クラッシュ症候群は、適切な処置を行わなければ命に関わる危険性も高いものです。早期発見・早期治療が重要となるため、救助活動においても、この症候群に対する理解を深めておく必要があります。

初期症状の見落としに注意

災害時、がれきに長時間挟まれた状態から救出された場合、一見、外傷がないように見えても、注意が必要です。この状態は「クラッシュ症候群」と呼ばれるもので、初期症状の見落としが命に関わる危険性もはらんでいます。

救出直後は、本人も比較的元気なことが多く、周囲も安心しがちです。しかし、時間の経過とともに、体の異変が現れ始めます。初期症状としては、筋肉の痛みや腫れ、全身の倦怠感などが挙げられます。さらに症状が進行すると、意識がもうろうとしたり、呼吸が苦しくなったりするなど、重篤な状態に陥る可能性もあります。

クラッシュ症候群は早期発見、早期治療が重要です。そのため、がれきからの救出後は、たとえ軽症に見えても、医療機関で速やかに診察を受けることが大切です。また、救出する側も、見た目だけで判断せず、救急隊に引き継いだ後も、症状の変化に注意深く見守る必要があります。

| 段階 | 症状・注意事項 |

|---|---|

| 災害発生時 | がれきに長時間挟まれる |

| 救出直後 |

|

| 初期症状 |

|

| 症状の進行 |

|

| 重要事項 |

|

迅速な救助活動が重要

建物倒壊などによる圧迫や拘束状態から長時間経過した後に救出された人に多く見られるクラッシュ症候群は、放置すると命に関わる危険性があります。この症候群は、筋肉の細胞が損傷を受け、カリウムやミオグロビンなどの有害物質が血液中に流れ出すことで引き起こされます。重症化すると、腎不全やショック状態に陥り、最悪の場合死に至るケースもあります。

クラッシュ症候群を予防し、救命率を高めるためには、何よりも迅速な救助活動が不可欠です。救助が遅れれば遅れるほど、筋肉の損傷は進行し、重症化するリスクが高まります。一刻も早く圧迫を解除し、適切な処置を施すことが重要です。

また、救助活動を行う際には、二次災害の防止に細心の注意を払う必要があります。瓦礫の山や不安定な構造物は、救助隊員にとっても危険が伴います。安全を確保した上で、慎重かつ迅速に救助活動を進めることが重要です。

| クラッシュ症候群とは | 原因 | 症状 | 予防と対策 |

|---|---|---|---|

| 建物倒壊などによる圧迫や拘束状態から長時間経過した後に救出された人に多く見られる症候群 | 筋肉の細胞損傷による、カリウムやミオグロビンなどの有害物質の血液中への流出 | 腎不全、ショック状態、最悪の場合死に至る |

|

日頃からの備えを万全に

大きな地震に見舞われた後、安全を確保することは当然ですが、その後の行動も非常に大切です。適切な対応を行うことで、助かる命もあります。

「クラッシュ症候群」は、地震による倒壊家屋や家具の下敷きなどによって長時間身体が圧迫されることで発症する、命に関わる危険な状態です。しかし、適切な処置を施すことで、救命できる可能性も高まります。

そのためにも、日頃から地震などの災害に備え、家具の固定や非常持ち出し袋の準備などをしておくことが重要になります。寝室には、家具を置かない、または背の高い家具を置かないなど、家具の配置を見直すことも有効な手段です。

また、いざという時に適切な行動をとるためには、クラッシュ症候群についての知識を深め、早期発見、早期治療の重要性を認識しておくことが大切です。日頃から、救急法や応急処置を学んでおくことも重要です。

災害はいつ起こるか分かりません。日頃からの備えを万全にすることで、自身の安全を守りましょう。

| テーマ | 要点 |

|---|---|

| 地震後の安全確保 | 大きな地震の後、安全を確保することは当然だが、その後の行動も非常に大切。 |

| クラッシュ症候群 | – 倒壊家屋や家具の下敷きなどによって長時間身体が圧迫されることで発症する命に関わる危険な状態。 – 適切な処置を施すことで、救命できる可能性も高まる。 |

| 日頃からの備え | – 家具の固定や非常持ち出し袋の準備 – 寝室には、家具を置かない、または背の高い家具を置かないなど、家具の配置を見直す。 |

| クラッシュ症候群への理解 | – クラッシュ症候群についての知識を深め、早期発見、早期治療の重要性を認識する。 – 救急法や応急処置を学んでおく。 |