命をつなぐ架け橋:一次救命処置の重要性

防災防犯を教えて

先生、一次救命処置って誰でもできるんですよね?難しそうで自信がないんですけど…

防災防犯の研究家

そうだね、誰でもできるようになってほしいものなんだ。大切なのは、ためらわずに行動することだよ。自信がない気持ちはよくわかるけど、練習すれば必ずできるようになるから大丈夫だよ。

防災防犯を教えて

練習って、人形を使うんですよね?学校でやったきりであまり覚えていません…

防災防犯の研究家

そうだね、人形を使って練習するといいよ。地域で救命講習会なども開催されているから、参加してみるのも良い練習になるよ。定期的に復習することが大切なんだ。

一次救命処置とは。

「災害や犯罪から身を守るために知っておきたい言葉に『一次救命処置』があります。これは、心臓や呼吸が止まってしまった人に対して、一刻も早く状態を把握し、救急車(119番)に連絡すると同時に、空気をの通り道を確保し、人工呼吸や心臓マッサージによって、自力で血液が循環する状態を取り戻すための処置のことです。これは医療従事者でなくても誰でも行える心肺蘇生法を指します。突然、心臓や呼吸が止まってしまった人を助けるためには、「救命の連鎖」と呼ばれる以下の4つの手順を、途切れることなく行うことが必要です。アメリカの心臓病学会は、この4つの手順が、心肺蘇生を成功させるために欠かせないものだと強調しています。4つの手順とは、①すぐに救急車を呼ぶこと、②すぐに救命処置(空気の通り道を確保、人工呼吸、心臓マッサージ)を行うこと、③すぐに電気ショックを与えること、④すぐに病院で専門的な治療を受けること、です。最近では、病院に着く前に、より早く電気ショックを与えることを目指して、誰でも簡単に使えるように工夫された電気ショック装置(AED)が導入され、多くの人が集まる場所に設置されるようになりました。そのため、AEDを使った電気ショックまでを一次救命処置に含めるというように、定義が変わってきていると言えるでしょう。」

突然の心停止に備える

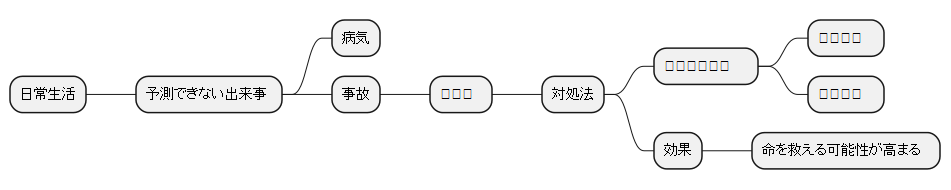

私たちの日常生活は、予測できない出来事の連続です。いつ、どこで、何が起こるか、誰にも分かりません。そして、その中には、不意に病気や事故に見舞われ、大切な家族や友人の命が危険にさらされるという、想像もしたくないような状況も含まれます。

心臓が突然止まってしまう心停止は、まさにその代表的な例と言えるでしょう。予兆もなく、ある日突然私たちを襲う恐ろしいものです。このような事態に直面した時、私たちに一体何ができるのでしょうか?何もできないと諦めてしまうにはあまりにも早すぎます。なぜなら、私たちにもできる大切な行動があるからです。

それは、一次救命処置について学ぶことです。一次救命処置とは、救急隊員が到着するまでの間に行う応急処置のことです。胸骨圧迫や人工呼吸といった、特別な技術や知識を必要としない、比較的簡単な処置を学ぶことで、心停止した人の命を救える可能性が格段に高まります。

大切な人を守るために、そして、いつ訪れるか分からない危機に備えるために、私たちは一次救命処置について積極的に学び、その知識を身につけておく必要があるのです。

一次救命処置とは

– 一次救命処置とは

突然の病気や事故によって心臓や呼吸が止まってしまった状態を心肺停止といい、その場に居合わせた人が行う応急処置を一次救命処置といいます。これは、医師や看護師などの医療従事者だけのものではなく、一般市民一人ひとりが学び、実践できるものです。いざという時に大切な命を救うため、その内容を正しく理解しておきましょう。

一次救命処置は、大きく分けて四つの段階に分けられます。

第一に、周囲の状況を把握し、安全を確保することが重要です。自分自身が危険な目に遭ってしまっては、助けたい命も助けられません。

第二に、意識がない、呼吸をしていないなど、心停止の状態にある人を発見したら、ためらうことなく119番通報を行いましょう。この時、落ち着いて現在の状況や場所を伝えることが重要です。

第三に、救急隊に引き継ぐまで、気道確保、人工呼吸、心臓マッサージといった救命処置を行います。これらの処置は、一刻を争う状況であり、心臓や呼吸の機能を少しでも維持することで、救命の可能性を高めることに繋がります。

第四に、近年では、自動体外式除細動器(AED)の使用も一次救命処置に含まれるようになってきました。AEDは、心臓の動きを正常に戻すための電気ショックを与える医療機器であり、音声ガイダンスに従って操作すれば、誰でも簡単に使用できるように設計されています。

一次救命処置は、決して難しいものではありません。正しい知識と方法を学ぶことで、いざという時に落ち着いて行動し、尊い命を守る力となります。

| 段階 | 内容 |

|---|---|

| 安全確保 | 周囲の状況を確認し、自身と傷病者の安全を確保する |

| 119番通報 | 落ち着いて、状況・場所を伝える |

| 救命処置 | 気道確保、人工呼吸、心臓マッサージなどを行う |

| AEDの使用 | 音声ガイダンスに従って操作する |

救命の連鎖:それぞれの役割

– 救命の連鎖それぞれの役割突然の病気や事故によって心肺が停止した場合、一分一秒を争う速やかな対応が求められます。その際に重要となるのが、「救命の連鎖」と呼ばれる一連の流れです。これは、四つの环节が途切れることなく、スムーズに繋がっていくことで、救命の可能性を飛躍的に高めることができるのです。この連鎖の第一歩は、一刻も早い通報です。異変に気付いたら、まずはためらうことなく119番へ連絡しましょう。落ち着いて状況を伝え、救急隊の到着を待ちます。第二の环节は、その場に居合わせた人が行う救命処置です。気道確保、人工呼吸、心臓マッサージといった応急処置は、救急隊が到着するまでの間、心臓や脳へのダメージを最小限に抑えるために非常に重要です。そして第三の环节は、AED(自動体用心脏除細動器)の使用です。AEDは、心臓の動きを正常に戻すための医療機器であり、一般市民でも簡単に使用することができます。AEDの操作手順は音声ガイダンスに従って行うことができ、電気ショックが必要な場合は機器が自動的に判断しますので、安心して使用してください。最後の环节である迅速な二次救命処置は、医療従事者による専門的な治療です。この救命の連鎖の中で、私たち一般市民が担うことができるのは、最初の三つの环节です。迅速な通報、ためらうことなく救命処置を行い、AEDがあれば迷わず使用する。これらの行動一つ一つが、尊い命をつなぐための重要な役割を担っていることを、常に心に留めておきましょう。

| 救命の連鎖 | 役割 | 内容 |

|---|---|---|

| ① 早期通報 | 119番へ連絡 | ためらうことなく、落ち着いて状況を伝える |

| ② 早期心肺蘇生 | 居合わせた人が救命処置 | 気道確保、人工呼吸、心臓マッサージ |

| ③ AEDの使用 | 電気ショックで心臓の動きを正常に戻す | 音声ガイダンスに従って誰でも使用可能 |

| ④ 二次救命処置 | 医療従事者による専門的治療 |

勇気を出して、行動を起こす

いざという時、目の前で人が倒れていたら、あなたはどのような行動を取りますか?「自分には何もできない」と、戸惑ってしまう方もいるかもしれません。しかし、「一次救命処置」は、特別な知識や技術を持った人だけがするものと決めつけず、私たち一人ひとりが積極的に身に付けておくべきものです。

確かに、人の命に関わる状況に直面した時、恐怖心や不安から行動に移せない気持ちも理解できます。しかし、ためらっているその間にも、傷病者の容体は悪化してしまう可能性があり、救命の機会を逃してしまうことにもなりかねないのです。大切なことは、「自分にできることは何か」を考え、勇気を出して行動することです。

「一次救命処置」は決して難しいものではありません。呼吸の確認や心臓マッサージ、AEDの使用法など、少しの知識と勇気があれば、誰でも行うことができます。まずは、自治体や消防署などが実施している講習会に参加したり、関連書籍を読んだりするなどして、正しい知識を身に付けることが重要です。そして、学んだことを繰り返し練習し、いざという時に備えましょう。

あなたの勇気ある行動が、救える命を救い、誰かの大切な家族や友人を守ることに繋がるのです。

| 状況 | 課題 | 解決策 | 行動の意義 |

|---|---|---|---|

| 目の前で人が倒れている |

|

|

|