安否情報システム:災害時の命綱

防災防犯を教えて

先生、「安否情報システム」って、地震とかの時だけじゃなくて、テロの時にも使われるんですか?

防災防犯の研究家

いい質問だね!確かに「安否情報システム」は大きな地震でよく耳にするけど、実はテロみたいに人がたくさん巻き込まれるような事件や事故の時にも役立つんだ。

防災防犯を教えて

そうなんですね!具体的にはどんな時に使われるんですか?

防災防犯の研究家

例えば、爆弾事件が起きて、たくさんの人が巻き込まれたとしよう。そんな時、家族は心配で連絡を取りたくなるよね。でも、電話がつながらないことも多い。そこで「安否情報システム」に登録しておけば、無事が確認できた時に、登録しておいた連絡先に知らせてくれるんだよ。

安否情報システムとは。

災害や事件、事故などが起こった時、被害にあった方の無事を確認し、その情報を集めて整理し、知らせるための仕組みを「安否情報システム」といいます。これは、国民を守るための法律に基づいて作られ、2008年から運用が始まりました。大きな災害や事故が起きた時には、自治体の要請に応じてこの仕組みが使われます。

緊急時における情報伝達の重要性

– 緊急時における情報伝達の重要性大規模な地震や風水害、あるいは事件・事故といった緊急事態が発生した場合、私たちがまず取るべき行動の一つに情報収集があります。被害状況や避難場所、そして何より、大切な家族や友人が無事かどうか、誰もが正確な情報をいち早く求めるでしょう。しかし、現実は容易ではありません。電話は繋がりにくくなり、テレビやインターネットも停電の影響で使えなくなるなど、緊急時における情報収集は困難を極める場合が少なくありません。このような状況下では、日頃からの備えが極めて重要となります。まず、家族や親戚、親しい友人との間では、緊急時の連絡手段や集合場所を事前に決めておくことが大切です。携帯電話が繋がりにくい場合を想定し、公衆電話の場所を確認しておくことも有効です。また、災害用ラジオや携帯ラジオなどを用意しておけば、停電時でも情報を得ることができます。情報源は一つに絞らず、公共機関が発信する情報にも注意を払うようにしましょう。各自治体のホームページや防災アプリなどを活用することも有効な手段です。緊急事態はいつ、どこで発生するか分かりません。日頃から情報収集の手段を確保し、いざという時に備えておくことが、自分自身や大切な人の安全を守る上で非常に重要です。

| 緊急時の情報収集の重要性 | 具体的な行動 |

|---|---|

| 緊急時には情報収集が重要 – 被害状況、避難場所、安否確認のため |

|

| 情報収集の困難さ – 電話の不通、停電によるテレビやインターネットの利用不可 |

情報源を複数確保しておく

|

安否情報システム:その役割と機能

近年、地震や台風などの自然災害が多発し、いつどこで大きな被害が発生するかわからない時代となっています。このような状況下で、人々の不安を和らげ、迅速な救助活動に貢献するのが、総務省消防庁が運用する「安否情報システム」です。

「安否情報システム」は、国民保護法に基づき、平成20年から運用が開始されました。このシステムは、本来、武力攻撃やテロなどの事態発生時に、被災地住民の安否情報を一元的に収集・整理し、提供することを目的としていました。しかし、近年では、大規模な自然災害や事故発生時にも、地方自治体の要請に応じて活用されるケースが増えています。

具体的には、災害発生時に、あらかじめ登録したメールアドレスや携帯電話番号に、安否確認のメッセージが配信されます。利用者は、自身の状況(無事、負傷、または連絡不能など)を選択して返信することで、家族や関係者に自身の状況を伝えることができます。また、システム上では、登録者一人ひとりの安否情報が地図上に表示されるため、救助隊は迅速かつ的確に救助活動を行うことが可能となります。さらに、近年では、携帯電話のGPS機能を活用し、より正確な位置情報を把握できるシステムも開発されており、今後の更なる発展が期待されています。

「安否情報システム」は、私たち一人ひとりが、自身の安全確保と、大切な人の無事を確認するための有効な手段の一つと言えるでしょう。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| システム名 | 安否情報システム |

| 運用開始 | 平成20年 |

| 運用主体 | 総務省消防庁 |

| 目的 |

|

| 仕組み |

|

| 効果 |

|

| 今後の展望 | 携帯電話のGPS機能を活用した、より正確な位置情報把握 |

システムの仕組みと利用方法

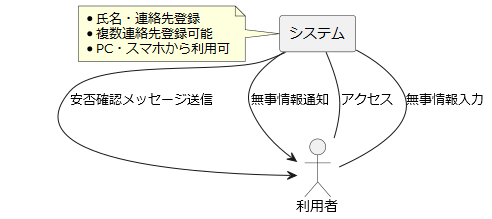

このシステムは、災害時に大切な家族や友人の無事を確認するための情報共有の場として活用できます。インターネットにつながる環境であれば、パソコンやスマートフォンから専用のウェブサイトにアクセスすることで、誰でも無料で利用できます。

日頃から、家族や親しい友人など、いざという時に連絡を取りたい方の氏名や連絡先を登録しておくことが重要です。連絡先は、携帯電話のメールアドレスや電話番号など、複数登録しておくことで、より確実に連絡が取れるようになります。災害発生時には、このシステムを利用して、登録した連絡先に向けて一斉に安否確認のメッセージを送信することができます。

また、受け取った側は、自身の状況(無事かどうか、怪我の有無など)をシステムに入力することで、登録者に伝えることができます。電話が繋がりにくい状況でも、インターネットを通じてメッセージを送受信できるため、お互いの無事を迅速に確認できます。さらに、被災地からの情報発信が難しい場合でも、このシステムにアクセスすることで、自身が無事であることを知らせることができます。

このシステムは、災害時に大切な人と繋がるための有効な手段として、多くの人々に利用されています。

災害への備えとして

いつどこで起こるか分からないのが災害です。日本で生活する私たちは、地震や台風、豪雨など、様々な災害と隣り合わせに生きています。いつ襲ってくるか予測できない災害だからこそ、普段からの備えが重要になります。「備えあれば憂いなし」ということわざもあるように、事前の準備が、いざという時に自分や大切な家族の命を守ることへと繋がります。

災害時に役立つものの一つに、情報収集ツールがあります。その中でも、安否情報システムは、家族や親しい人と連絡を取り合うための有効な手段です。携帯電話の電波が届かない状況下でも、メッセージの送受信ができたり、登録しておいた場所の情報を確認できたりと、様々な機能があります。しかし、多くの人が、その存在や使い方を知らずにいるのが現状です。いざという時に慌てしまわないためにも、日頃から家族や親しい人と、安否情報システムの活用について話し合っておくことをお勧めします。どのシステムを利用するか、どのように連絡を取り合うかなどを事前に決めておくことで、災害時の混乱を軽減し、スムーズな対応が可能になります。

まとめ:安心と安全のために

近年、地震や台風などの自然災害が多発しており、私たちの生活に大きな影響を与えています。このような状況下において、災害発生時に自身の無事を伝えたり、家族や大切な人の状況を把握したりするための安否情報システムは、非常に重要な役割を担っています。

安否情報システムは、携帯電話やインターネットを通じて情報を発信・受信できるため、広範囲にわたり迅速な情報伝達を可能にします。これにより、被災者はもちろんのこと、離れた場所にいる家族や友人にも安心を与えることができます。また、行政機関にとっても、被災状況の把握や救助活動の円滑化に役立ちます。

しかしながら、安否情報システムはあくまでも情報伝達の手段の一つに過ぎません。システムのみに依存するのではなく、日頃から防災意識を高め、いざという時に備えておくことが重要です。具体的には、ハザードマップを確認して危険な場所を把握したり、非常持ち出し袋の準備、家族との連絡手段の確認などをしておくことが大切です。

さらに、地域住民同士の連携も重要です。日頃から地域の防災訓練に参加したり、近隣住民とコミュニケーションをとったりすることで、顔の見える関係性を築き、助け合いの精神を育むことが大切です。

安心安全な暮らしを実現するためには、安否情報システムの活用だけでなく、一人ひとりが防災意識を高め、地域全体で協力体制を築くことが重要です。

| テーマ | 内容 |

|---|---|

| 安否情報システムの重要性 | 災害時に自身の無事を伝えたり、家族や大切な人の状況を把握するための重要な手段。携帯電話やインターネットを通じて広範囲に情報を迅速に伝達可能。 |

| 注意点 | システムのみに依存せず、日頃から防災意識を高め、いざという時に備えておくことが重要。 |

| 具体的な対策 |

|

| 地域との連携 | 防災訓練への参加や近隣住民とのコミュニケーションを通じて、助け合いの精神を育むことが重要。 |

| まとめ | 安心安全な暮らしには、安否情報システムの活用に加え、個々の防災意識向上と地域全体の協力体制構築が不可欠。 |