防災の日: 災害への備えを見直す機会に

防災防犯を教えて

先生、「防災の日」って、なんで9月1日なんですか?何か理由があるんですか?

防災防犯の研究家

いい質問ですね! 実は9月1日は、1923年に大きな地震があった日なんだ。 関東大震災って知ってるかな?

防災防犯を教えて

はい、歴史の授業で習いました! 大きな被害があったんですよね。

防災防犯の研究家

そうなんです。 その日を忘れないように、そして地震や台風などの災害に備えようと、9月1日を「防災の日」と定めたんだよ。 だから、毎年この時期は防災について考える期間なんだね。

防災の日とは。

「防災や防犯に関する言葉で、『防災の日』というものがあります。これは、1923年9月1日に起きた関東大震災をきっかけに作られ、防災について考える日とされています。9月1日は、関東大震災が起きた日であると同時に、昔からの暦で二百十日にあたり、台風がやってくる季節でもあります。そこで、地震や洪水などの災害に備えるため、9月1日を『防災の日』と定めました。『防災の日』を含む1週間は、『防災週間』として、全国各地で防災訓練などが行われています。災害に対しては、普段からしっかりと準備しておくことが大切です。各家庭では、もしもの時に備え、防災用品を準備しておきましょう。また、非常食も用意しておくと、災害の直後にとても役に立ちます。」について

防災の日の由来

9月1日は「防災の日」です。この日を耳にすると、防災訓練を思い浮かべる方も多いのではないでしょうか。

9月1日が「防災の日」に制定された背景には、1923年9月1日に発生した関東大震災の存在があります。関東大震災は、日本の首都圏を襲った未曾有の大災害でした。

マグニチュード7.9という巨大地震と、それに伴う火災や土砂災害により、10万人以上の方が犠牲になったとされています。

この未曾有の被害を教訓として、災害への備えの大切さを忘れず、防災意識を高めてもらうことを目的として、1960年に「防災の日」が制定されました。

毎年9月1日を含む1週間は「防災週間」と定められています。

この期間には、全国各地で防災訓練や啓発活動などが行われ、防災への意識向上を呼びかけています。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 防災の日 | 9月1日 |

| 制定の背景 | 1923年9月1日の関東大震災の教訓を忘れないため |

| 関東大震災の被害 | マグニチュード7.9の地震、火災、土砂災害により10万人以上が犠牲 |

| 制定の目的 | 災害への備えの大切さを忘れず、防災意識を高めるため |

| 防災週間 | 毎年9月1日を含む1週間 |

| 防災週間の活動 | 全国各地で防災訓練や啓発活動など |

二百十日と台風シーズン

9月1日は暦の上では二百十日と呼ばれ、昔から台風が到来しやすい日として知られています。二百十日は立春から数えて二百十日目にあたり、ちょうど稲の穂が実る時期と重なります。この時期は太平洋高気圧の勢力が弱まり、台風が日本列島に接近しやすくなるため、昔から農作物への被害が懸念されてきました。

台風は強風や豪雨をもたらし、私たちの生活に大きな影響を与えます。家屋の倒壊や浸水、土砂崩れなどの自然災害を引き起こすだけでなく、停電や断水などのライフラインの遮断も懸念されます。このような被害を最小限に抑えるためには、日頃からの備えが重要です。

9月1日から7日までの1週間は「防災週間」と定められています。これは、二百十日や台風シーズン到来に備え、防災意識を高めてもらうことを目的としています。防災週間中には、全国各地で防災訓練が実施され、ハザードマップの確認や非常持ち出し袋の準備など、いざという時に備えた行動を呼びかけています。

台風による被害を防ぐためには、最新の台風情報をこまめに確認し、早めの対策をとることが重要です。また、地域住民との協力体制を築き、助け合いの精神を持つことも大切です。

| ポイント | 詳細 |

|---|---|

| 二百十日とは |

|

| 台風の影響 |

|

| 防災週間 |

|

| 台風への備え |

|

日頃からの備えの大切さ

地震や台風などの災害は、いつどこで起こるか予想ができません。 だからこそ、普段からの心構えと準備が私たちの命を守り、被害を最小限に抑えるために非常に大切です。

自宅では、まず家具の転倒防止対策を行いましょう。家具が倒れてくることで、怪我をしたり、避難経路が塞がれてしまうことがあります。家具を固定する金具を取り付けたり、転倒防止用の突っ張り棒を使用したりするなど、できることから始めましょう。

また、非常持ち出し袋の準備も欠かせません。食料や水、懐中電灯、携帯ラジオ、救急用品など、災害時に必要なものを詰め込んでおきましょう。持ち出し袋は、定期的に中身を確認し、賞味期限切れのものがあれば交換することが大切です。

日頃から、家族で避難場所や連絡方法を確認しておくことも重要です。災害時は、電話が繋がりにくくなる場合もあるため、携帯電話のメール機能など、さまざまな連絡手段を検討しておきましょう。

災害は、いつ起こるか分かりません。いざという時に、落ち着いて行動できるよう、日頃から防災意識を高め、できることから備えを進めていきましょう。

防災用品の準備

防災用品の準備

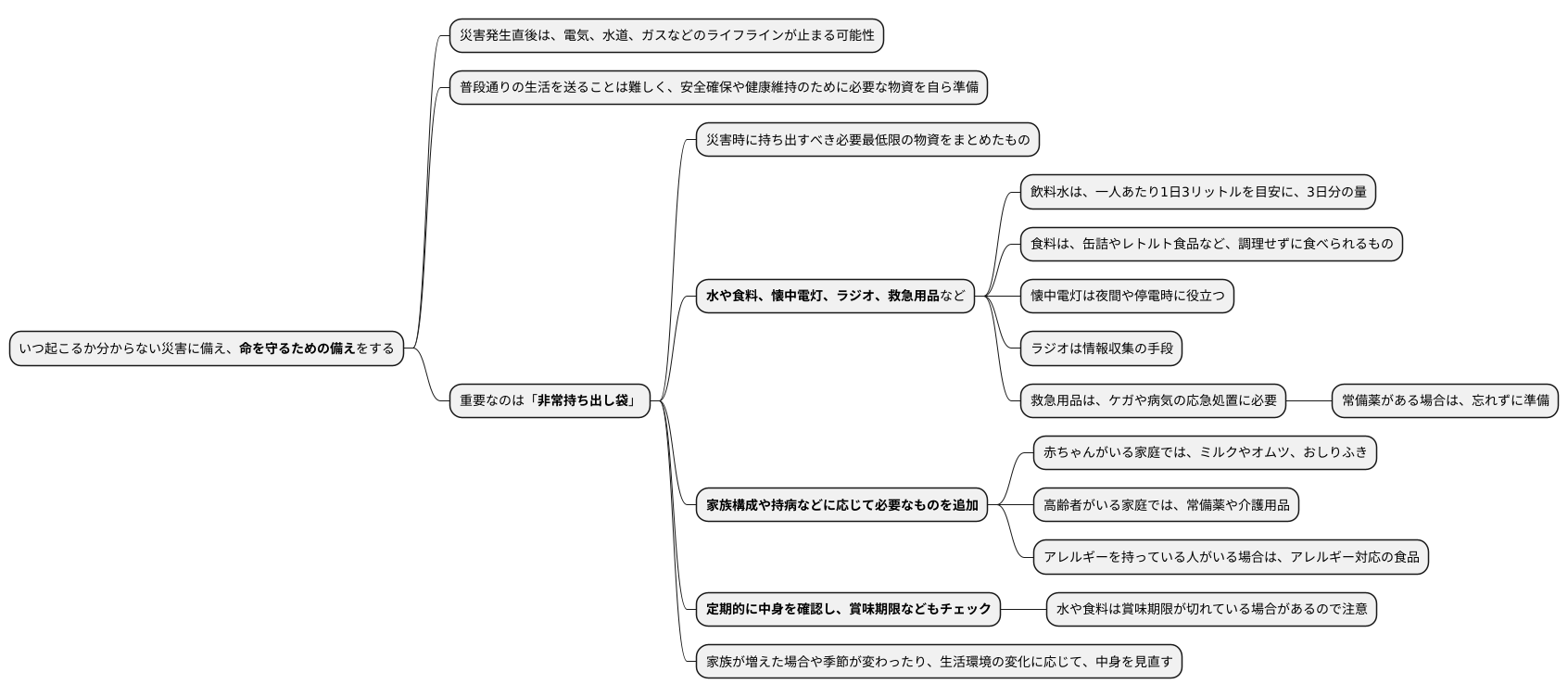

いつ起こるか分からない災害に備え、命を守るための備えはとても大切です。 災害発生直後は、電気、水道、ガスなどのライフラインが止まってしまう可能性があります。 そんな時、普段通りの生活を送ることは難しく、安全確保や健康維持のために必要な物資を自ら準備しておく必要があります。

そこで重要なのが「非常持ち出し袋」です。これは、災害時に持ち出すべき必要最低限の物資をまとめたものです。 非常持ち出し袋の中には、水や食料、懐中電灯、ラジオ、救急用品など、生活していく上で欠かせないものを準備しておきましょう。

飲料水は、一人あたり1日3リットルを目安に、3日分の量を確保するのが理想です。 食料は、缶詰やレトルト食品など、調理せずに食べられるものを用意しておくと便利です。 また、懐中電灯は夜間や停電時に役立ちますし、ラジオは情報収集の手段として重要です。 救急用品は、ケガや病気の応急処置に必要です。 常備薬がある場合は、忘れずに準備しておきましょう。

さらに、家族構成や持病などに応じて必要なものを追加することも大切です。 赤ちゃんがいる家庭では、ミルクやオムツ、おしりふきなどを用意しておきましょう。 また、高齢者がいる家庭では、常備薬や介護用品なども必要になります。 アレルギーを持っている人がいる場合は、アレルギー対応の食品などを準備しておきましょう。

非常持ち出し袋は、定期的に中身を確認し、賞味期限などもチェックしておきましょう。 特に、水や食料は賞味期限が切れている場合があるので注意が必要です。 また、家族が増えた場合や季節が変わったり、生活環境の変化に応じて、中身を見直すことも重要です。

非常食の備蓄

大きな地震などの災害が発生すると、電気、ガス、水道といった、普段私たちが生活する上で欠かせないライフラインが止まってしまうことがあります。電気は照明や家電製品が使えなくなり、ガスは調理やお風呂を沸かすことができなくなり、水道は飲料水やトイレの使用に影響が出ます。このようなライフラインの断絶は、数時間から長ければ数週間続く可能性もあり、私たちの生活に大きな支障をきたすことになるでしょう。ライフラインが断絶された状態でも、健康状態を維持し、安全を確保するためには、食料や飲料水を確保しておくことが非常に重要です。

そこで、非常食を備蓄しておくことが大切になります。非常食とは、災害時など、通常の食料調達が困難な状況に備えておく食料のことです。最近では、ご飯やパン、麺類などの主食はもちろん、カレーやシチュー、肉じゃがなど、様々な種類の非常食が販売されています。

非常食を選ぶ際には、家族の人数や年齢、それぞれの好みやアレルギーなどを考慮しましょう。また、非常食はただ備蓄しておくだけではなく、定期的に食べ、古いものと新しいものと入れ替えるようにすることが大切です。賞味期限切れが近いものから消費し、常に新しい非常食を備蓄しておくことで、いざという時に安全でおいしい食事をとることができます。