高齢者等の安全確保!「警戒レベル3高齢者等避難」とは?

防災防犯を教えて

「高齢者等避難」って、どういう意味ですか?

防災防犯の研究家

高齢者や障害のある方など、避難するのに時間がかかる方が、災害時に安全に避難できるように、早めに避難を呼びかけることだよ。

防災防犯を教えて

ふつうの避難と何が違うんですか?

防災防犯の研究家

みんなが一斉に避難を始めるよりも前に、余裕を持って避難できるように呼びかけることで、混乱なく安全に避難できるよう配慮しているんだよ。

高齢者等避難とは。

「高齢者等避難」は、災害対策基本法第五十六条第二項に基づいた防災・防犯に関する言葉です。これは、市区町村の長が、避難に時間がかかる高齢者など、支援が必要な人が安全に避難できるように、早めの避難を促すための情報を提供したり、スムーズかつ迅速に避難できるよう配慮したりすることを意味します。具体的には、市区町村の長は、警戒レベル3「高齢者等避難」を発令し、避難に時間がかかる高齢者などに避難を促します。

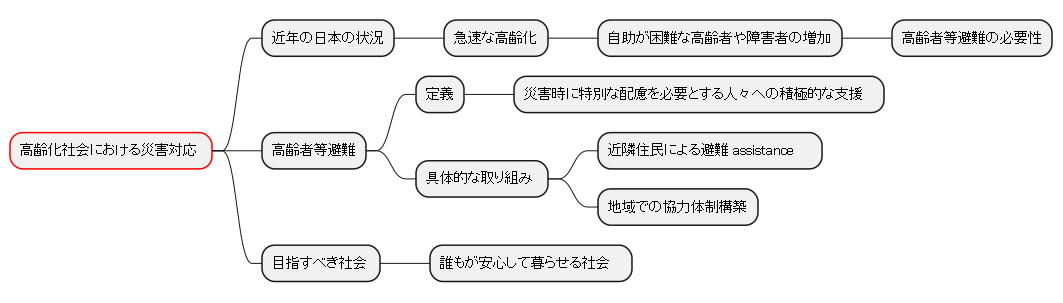

高齢化社会における新たな課題

近年、日本では急速な高齢化が進んでいます。それに伴い、これまで当然と考えられていた災害時の対応にも、新たな課題が浮き彫りになってきました。

これまで、災害発生時の対応といえば、自分の身は自分で守る「自助」が基本でした。しかし、高齢化社会の到来によって、自力で避難することが難しい高齢者や障害者が増加しています。足腰が弱っていたり、持病を抱えていたりすることで、迅速な避難が困難な場合も少なくありません。

このような状況を踏まえ、近年注目されているのが「高齢者等避難」という考え方です。これは、高齢者や障害者など、災害時に特別な配慮を必要とする人々が、安全かつ速やかに避難できるように、周囲の人々が積極的に支援するというものです。具体的には、災害発生時、近隣住民が協力して高齢者や障害者の自宅を訪問し、避難を assistance する、あるいは、日頃から地域で協力体制を築き、高齢者や障害者の避難を支援する体制を整えておくなどが考えられます。

高齢化が進む中、災害から人々の命を守るためには、「高齢者等避難」の視点を地域全体に広げ、誰もが安心して暮らせる社会を築いていくことが重要です。

災害対策基本法に基づく重要な取り組み

災害対策基本法は、災害から国民の生命、身体、財産を守ることを目的とした重要な法律です。この法律に基づき、各自治体は様々な防災対策に取り組んでいますが、中でも特に重要な取り組みの一つが「高齢者等避難」です。

災害対策基本法第56条第2項では、市町村長は、災害時に避難に時間を要する高齢者、障害者、乳幼児、妊産婦、外国人など、様々な事情を抱える人々が、安全かつ円滑に避難できるよう、様々な配慮を行うことを義務付けています。

具体的には、各自治体は、日頃から地域の高齢者等の状況を把握し、名簿を作成するなどの準備が必要です。また、災害発生時には、個々の要配慮者の状況に応じて、避難の呼びかけや誘導、避難場所への移動手段の確保、避難場所における生活支援などの適切な支援を行うことが求められています。さらに、災害に関する情報については、高齢者等にもわかりやすく提供する必要があります。

高齢者等は、災害時に自力で避難することが難しい場合があり、適切な支援がなければ命の危険にさらされる可能性があります。そのため、各自治体による「高齢者等避難」への積極的な取り組みが、安全・安心な社会の実現のために不可欠です。

| 法律 | 対象者 | 自治体の責務 | 具体的な取り組み |

|---|---|---|---|

| 災害対策基本法 | 高齢者、障害者、乳幼児、妊産婦、外国人など | 災害時、要配慮者が安全かつ円滑に避難できるよう、様々な配慮を行う |

|

警戒レベル3で発令される「高齢者等避難」

– 警戒レベル3で発令される「高齢者等避難」大雨や台風が接近すると、気象庁は災害の危険度に応じて警戒レベルを5段階に分け、発表します。この警戒レベルに応じて、自治体からは住民の皆さんの安全を守るための避難情報が発表されます。中でも特に重要なのが、警戒レベル3に達した際に発令される「高齢者等避難」です。警戒レベル3は、洪水や土砂災害などが発生する危険性が非常に高まっている状態を示しています。この段階では、一般の住民の方は自宅で身の回りの安全を確保するとともに、避難の準備を始める必要があります。一方、「高齢者等避難」は、高齢者の方や障害のある方など、避難に時間がかかってしまう方々に対して、危険な場所から安全な場所へいち早く避難を始めるように促すためのものです。これは、危険が迫ってからでは避難が間に合わず、命に関わる事態に陥る可能性があるからです。「高齢者等避難」は、市町村長によって発令されます。発令された場合は、防災無線や緊急速報メールなどを通して、対象となる地域や避難先などの情報が伝えられますので、これらの情報に注意し、速やかに避難を開始するようにしてください。

| 警戒レベル | 対象 | 行動 |

|---|---|---|

| 3 | 高齢者等 ・避難に時間のかかる方 ・支援が必要な方 |

⚠️危険な場所から安全な場所へ避難開始 |

| 3 | 一般住民 | 自宅で身の回りの安全確保と避難準備 |

迅速かつ的確な避難行動のために

– 迅速かつ的確な避難行動のために

近年、自然災害の激甚化が進む中で、「自分の身は自分で守る」という意識と、いざという時に適切な行動をとるための備えがますます重要になっています。特に、高齢の方や体の不自由な方にとっては、早めの避難行動が生死を分ける大きな要因となります。

各自治体から「高齢者等避難」が発令された場合、対象となる高齢者ご本人やそのご家族は、一刻も早く、ためらわずに避難を開始しなければなりません。しかし、日頃から避難の準備を怠っていると、いざという時に慌ててしまい、適切な判断や行動が難しくなる可能性があります。

そこで重要になるのが、平時からの備えです。まずは、自宅周辺の安全な場所や避難場所までの経路を、地図やハザードマップで確認しておきましょう。また、避難時に持ち出すべきものリストを作成し、必要なものをリュックサックなどにまとめておくと便利です。

さらに、地域全体で助け合いの精神を育むことも重要です。高齢者や障害のある方など、周囲に支援を必要とする方がいれば、積極的に声をかけて避難をサポートしましょう。日頃から地域のつながりを深めておくことが、いざという時の迅速かつ的確な避難行動につながります。高齢者等避難は、高齢化が進む現代社会において、私たち一人ひとりが真剣に向き合うべき重要な課題と言えるでしょう。

| テーマ | ポイント |

|---|---|

| 高齢者等の避難行動 | 近年増加する自然災害に対応するために、特に高齢者や体の不自由な方は、 「自分の身は自分で守る」という意識と、いざという時のための備えが重要。 各自治体から「高齢者等避難」が発令された場合、対象者や家族は、 一刻も早く、ためらわずに避難を開始する必要がある。 |

| 平時からの備え | 日頃からの備えとして、自宅周辺の安全な場所や避難場所までの経路を、 地図やハザードマップで確認しておく。 避難時に持ち出すものリストを作成し、必要なものをリュックサックなどにまとめておく。 |

| 地域での協力 | 地域全体で助け合いの精神を育むことが重要。 高齢者や障害のある方など、支援を必要とする方がいれば、 積極的に声をかけて避難をサポートする。 日頃から地域のつながりを深めておくことが、迅速かつ的確な避難行動につながる。 |

| 高齢者等避難の重要性 | 高齢化が進む現代社会において、高齢者等避難は、 私たち一人ひとりが真剣に向き合うべき重要な課題である。 |

まとめ

近年の日本では高齢化が進み、災害時における高齢者の安全確保が重要な課題となっています。高齢者等は、体力的な衰えや持病などにより、自力で避難することが困難な場合があり、特別な配慮が必要です。

「高齢者等避難」とは、災害発生のおそれがある場合に、高齢者、障がい者、乳幼児などの要配慮者が、安全な場所に事前に避難することを指します。これは、人命を守るための重要な取り組みであり、高齢化社会を迎えた日本では、その重要性がますます高まっています。

高齢者等避難を効果的に進めるためには、日頃からの備えと地域ぐるみの協力体制が必要です。具体的には、ハザードマップで自宅周辺の危険区域を確認したり、避難場所や避難経路を事前に確認しておくことが重要です。また、家族や地域の防災訓練に積極的に参加し、いざというときに備えておくことも大切です。さらに、高齢者や障がい者など、支援が必要な方の情報を地域で共有し、助け合いの体制を築くことも重要となります。

高齢者等避難は、高齢者だけの問題ではなく、地域全体で取り組むべき課題です。一人ひとりが意識を高め、日頃から防災意識を持って行動することが、安全・安心な暮らしにつながります。

| 高齢者等避難の必要性 | 高齢者等避難の内容 | 高齢者等避難の準備と対策 |

|---|---|---|

|

|

|