安全とは?:科学的根拠に基づく安心の構築

防災防犯を教えて

先生、この文章の「安全は科学技術に基づいています」っていう部分は、具体的にどういうことですか? ホームセキュリティの例だけだと、ちょっとピンと来なくて…

防災防犯の研究家

なるほどね。確かにホームセキュリティだけではイメージが湧きにくいかもしれませんね。では、別の例として「地震」について考えてみましょうか。

防災防犯を教えて

地震ですか?

防災防犯の研究家

そうです。地震に強い家を建てるために、科学技術は欠かせませんよね? 地震の揺れを分析して、建物に適切な強度を持たせるための設計や材料が、科学技術によって生み出されているんです。つまり、科学技術によって「地震に対して安全な状態」を作り出すことができる、と言えるわけです。

安全とは。

「防災や防犯に関係する言葉として『安全』があります。これは、自然科学で証明できる『安らかで危険がない』という、誰から見ても確かな状態を指します。『安全』は科学技術に支えられています。例えば、自宅の『安全』対策として、ホームセキュリティを導入すれば、『防犯』や『火災監視』、『ガス漏れ監視』などを機械が代わりに行ってくれるため、『安全』を確保できます。最近では、『安全・安心』と並んで使われることが多くなりましたが、安全と安心をつなぐのがリスクコミュニケーションです。リスクの語源は、『自ら利益を求めて危険に挑む』という意味のラテン語だそうですが、リスクは『あるかないか』ではなく、『どのくらいの確率か』で考えた方が、安全性を見極めやすくなります。つまり、リスクコミュニケーションを通じて『安全』に関する情報を得て、自宅のリスクレベルを理解し、正しい知識に基づいた『安心』を得ることが大切です。

安全の定義:科学が裏付ける確かな状態

「安全」とは、何となく安心できるという漠然とした状態ではなく、自然科学的に「危険がなく安心できる状態」であると証明された、揺るぎない事実を指します。そして、科学技術の進歩によって、安全はより確実なものになりつつあります。

例えば、住宅の安全対策として、近年普及が進んでいるホームセキュリティシステムが挙げられます。このシステムは、従来、人の目で行っていた防犯や火災、ガス漏れなどの監視を機械化することで、私たちの安全を昼夜問わず守り続けてくれます。

具体的には、窓やドアに設置したセンサーが不審な動きを感知すると、警報音が鳴り響き、同時に警備会社や居住者に通報が入る仕組みになっています。また、火災が発生した場合には、煙や熱を感知してスプリンクラーが作動したり、ガス漏れを感知すると自動でガス供給を遮断したりするなど、初期対応の迅速化に貢献します。

このように、科学的根拠に基づいた安全対策は、私たちの生活を脅威から守る上で非常に重要と言えるでしょう。

安全と安心の違い:リスクを理解することの重要性

近年、「安全・安心」という言葉が頻繁に聞かれるようになりました。日本では、この二つをまとめて扱われることが多いですが、実際には異なる意味を持っています。「安全」とは、客観的に見て危険がない状態を指します。例えば、しっかりと耐震設計がされた建物は、地震の揺れにも耐えられるという点で「安全」と言えます。一方、「安心」は、個人が主観的に感じる「不安のない状態」を指します。同じ建物でも、地震の経験や建物の構造に関する知識によって、人それぞれ安心できるかどうかは異なります。

この安全と安心を繋ぐ重要な要素となるのが、リスクコミュニケーションです。「リスク」という言葉は、もともと利益を得るために自ら危険に挑むという意味を持つラテン語に由来し、私たちの生活の中に常に存在しています。例えば、私たちは毎日道路を歩きますが、そこには交通事故というリスクが潜んでいます。しかし、だからといって歩くことをやめる人はいません。重要なのは、リスクの有無ではなく、「どの程度の確率で起こりうるのか」「自分がどれくらいのリスクを許容できるのか」を把握することです。リスクを正しく理解し、その上で適切な対策を講じることで、私たちは漠然とした不安から解放され、真の安心感を得ることができるのです。

| 項目 | 説明 | 例 |

|---|---|---|

| 安全 | 客観的に見て危険がない状態 | 耐震設計がされた建物 |

| 安心 | 個人が主観的に感じる「不安のない状態」 | 人によって地震に対する安心感は異なる |

| リスクコミュニケーション | 安全と安心を繋ぐ重要な要素。リスクを正しく理解し、適切な対策を講じることで真の安心感を得られる。 | 交通事故のリスクを認識し、信号を守るなどの対策をとる |

リスクコミュニケーション:正しく知って備える

– リスクコミュニケーション正しく知って備える

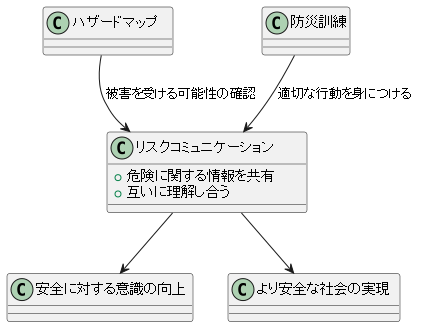

リスクコミュニケーションとは、危険に関する情報を共有し、互いに理解し合うための取り組みです。政府や企業、専門家だけが発信するのではなく、私たち一人ひとりが積極的に情報を受け取り、発信することで、危険に対する共通の認識を持つことができます。

例えば、自分の住んでいる地域が、地震や洪水などでどのような被害を受ける可能性があるのか、ハザードマップを活用して確認してみましょう。また、地域で実施されている防災訓練に積極的に参加し、適切な行動を身につけることも大切です。

日頃から備えておくことで、実際に災害が起こった場合でも、落ち着いて行動できる可能性が高まります。リスクコミュニケーションは、私たち一人ひとりの安全に対する意識を高め、より安全な社会を実現するための第一歩と言えるでしょう。

家庭における安全対策:技術と意識の向上

近年、家庭における安全対策はますます重要性を増しています。幸いなことに、インターネットに接続された機器を活用する技術が進歩し、自宅の安全を確保するための新しい手段が次々と生まれています。

例えば、外出先からスマートフォンで家の様子を確認できる監視カメラや、鍵の閉め忘れを知らせてくれるスマートロックなどが普及しています。

火災が発生した場合に自動で消火活動を行うスプリンクラーや、ガス漏れを感知して警報を発するセンサーなど、私たちの命を守るための技術も進化しています。

これらの技術を積極的に取り入れることで、火事や盗難、ガス事故などのリスクを大幅に減らすことが期待できます。

しかし、安全対策は技術だけに頼るのではなく、私たち自身の心がけも重要です。

外出する際は必ず窓やドアを施錠すること、調理中は火の始末に注意すること、そして家具の転倒防止対策をするなど、日頃から安全に対する意識を高め、実践することが大切です。

技術の力と、私たち自身の意識改革。この二つを組み合わせることで、より安全な暮らしを実現できるでしょう。

| 分類 | 具体的な対策 |

|---|---|

| 技術の活用 | – 監視カメラによる家の様子確認 – スマートロックによる鍵の閉め忘れ防止 – スプリンクラーによる自動消火 – ガス漏れセンサーによる警報 |

| 日頃の心がけ | – 窓やドアの施錠 – 調理中の火の始末 – 家具の転倒防止対策 |