命を脅かす心筋梗塞の合併症:心室瘤

防災防犯を教えて

「防災・防犯」の用語ですか?「心室瘤」って、心臓の病気の話ですよね?

防災防犯の研究家

よく気づきましたね!「心室瘤」は心臓の病気に関する用語です。防災・防犯とは関係ありません。もしかして、用語集が防災・防犯のものだと思っていましたか?

防災防犯を教えて

はい、そうなんです。だから「心室瘤」という言葉が出てきたとき、何かの暗号かと思ってしまいました。

防災防犯の研究家

なるほど、勘違いでしたね。でも、疑問に思ったことを質問するのはとても良いことです!用心のために、その用語集が何についてのものか、もう一度確認しておきましょう。

心室瘤とは。

心臓の病気で、心臓の壁の一部が薄くなって、風船のように膨らんでしまうものを「心室瘤」といいます。

この「心室瘤」は、大きく分けて二つの種類があります。

一つ目は、「真性心室瘤」と呼ばれるもので、膨らんだ壁に心臓の筋肉が残っているタイプです。

二つ目は、「仮性心室瘤」と呼ばれるもので、膨らんだ壁の筋肉がなくなってしまい、心臓を包む膜だけでできているタイプです。

「心室瘤」は、心臓の筋肉に栄養を送る血管が詰まってしまう「心筋梗塞」が原因で起こることがほとんどです。

まれに、胸への強い衝撃や、心臓の筋肉が病気で厚くなってしまう「心サルコイドーシス」などが原因で起こることもあります。

「心筋梗塞」による「心室瘤」は、心臓の先端部分にできやすく、血管の詰まりを取り除く治療がうまくいかなかった場合に多く見られます。

膨らんだ壁の部分は、心臓の筋肉が傷ついているため、周りの健康な筋肉のように収縮することができません。

そのため、周りの筋肉が縮む時に、逆に風船のように膨らんでしまうという、変わった動きをします。

「心室瘤」かどうかを調べるには、心臓の超音波検査や、心臓の中に造影剤を入れてレントゲン撮影をする検査が役立ちます。

「心室瘤」があると、心臓の中で血液が固まってしまう「血栓」ができたり、心臓の機能が低下したり、心臓の動きが乱れる「不整脈」が起こったりすることがあります。

特に、「仮性心室瘤」は、心臓が破裂する一歩手前の状態なので、早急に手術が必要になります。

心臓にできる瘤、心室瘤とは?

– 心臓にできる瘤、心室瘤とは?心臓は、全身に血液を送り出すために休むことなく働き続ける、私たちにとって欠かせない臓器です。この重要な心臓に、瘤ができてしまうことがあります。それが「心室瘤」と呼ばれる病気です。心臓は、上下左右に4つの部屋に分かれており、それぞれがポンプの役割を果たして血液を循環させています。心室瘤は、この部屋の壁の一部が薄くなってしまい、風船のように膨らんでしまう病気です。心室瘤は、心臓のポンプ機能を低下させてしまうため、様々な症状が現れます。 動悸や息切れ、疲れやすくなるなどの症状が出ることがあります。また、心室瘤ができた部分に血液が滞ってしまうことで、血栓と呼ばれる血の塊ができてしまうことがあります。この血栓が血液の流れに乗って脳に運ばれてしまうと、脳梗塞を引き起こす危険性もあります。心室瘤の原因として最も多いのは、心筋梗塞です。 心筋梗塞は、心臓に栄養を送る血管である冠動脈が詰まってしまい、心筋に酸素や栄養が行き渡らなくなる病気です。心筋梗塞になると、心筋の一部が壊死してしまい、その部分が薄くなってしまうことで心室瘤が形成されることがあります。心室瘤は命に関わる病気であるため、早期発見と適切な治療が重要となります。気になる症状がある場合は、早めに医療機関を受診しましょう。

| 項目 | 詳細 |

|---|---|

| 病気 | 心室瘤 |

| 症状 | 動悸、息切れ、疲れやすさ、血栓による脳梗塞のリスク |

| 原因 | 心筋梗塞による心筋の壊死 |

| その他 | 早期発見と適切な治療が必要 |

心室瘤の種類と原因

– 心室瘤の種類と原因

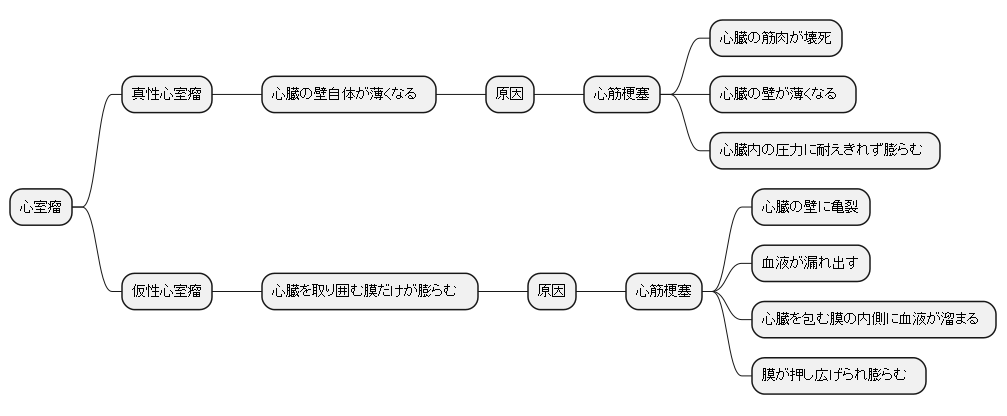

心臓にできるこぶのような膨らみである心室瘤。大きく分けて二つの種類があります。

一つは心臓の壁自体が薄くなってしまうことでできる「真性心室瘤」です。もう一つは、心臓を取り囲む膜だけが風船のように膨らんでしまう「仮性心室瘤」です。

これらの心室瘤ができる原因として最も多いのは、心筋梗塞です。心筋梗塞は、心臓に栄養や酸素を届ける血管が詰まってしまい、その先の心臓の筋肉が壊死してしまう病気です。

心臓の筋肉が壊死すると、心臓の壁は本来の強さを失い、薄くなってしまいます。その結果、心臓内の圧力に耐えきれずに、風船のように膨らんでしまう、これが真性心室瘤です。

一方、仮性心室瘤は、心筋梗塞が起きた際に、心臓の壁に亀裂が入り、そこから血液が漏れ出すことで発生します。漏れ出した血液は、心臓を包む膜の内側に溜まり、膜を押し広げるため、風船のように膨らんで見えます。

このように、心筋梗塞は心室瘤の発生に大きく関わっているため、心筋梗塞を予防することが、心室瘤の予防にも繋がると言えます。

心室瘤の症状

心臓の壁の一部が弱くなり、風船のように膨らんでしまう病気を心室瘤と言います。自覚症状がない場合も多いのですが、症状が現れると、様々な異変が生じるため注意が必要です。

心室瘤の症状として、息切れや動悸、胸の痛みなどが挙げられます。また、めまいがして意識を失ってしまうこともあります。これらの症状は、心室瘤によって心臓の機能が低下し、全身への血液供給が滞ってしまうために起こります。

さらに、心室瘤が大きくなると、心臓のポンプ機能が低下し、全身に十分な血液を送ることができなくなる心不全を引き起こす可能性があります。心不全になると、息切れやむくみ、体重増加などの症状が現れます。

また、心臓のリズムが乱れる不整脈も、心室瘤が原因で起こることがあります。不整脈の症状としては、動悸や脈が飛ぶ感じ、胸の痛み、失神などが挙げられます。

心室瘤は命に関わる病気です。そのため、早期発見・早期治療が大切になります。少しでも異変を感じたら、速やかに医療機関を受診しましょう。

| 症状 | 原因 | リスク |

|---|---|---|

| 息切れ、動悸、胸の痛み、めまい、意識消失 | 心機能低下による血液供給不足 | – |

| 息切れ、むくみ、体重増加 | 心不全(心室瘤の増大による) | – |

| 動悸、脈が飛ぶ感じ、胸の痛み、失神 | 不整脈 | – |

心室瘤の診断

– 心室瘤の診断心臓にできたこぶ、心室瘤。その診断には、主に心臓超音波検査と心臓カテーテル検査という二つの方法が用いられます。心臓超音波検査は、体に超音波をあてて、その反射によって心臓の様子を画像化する検査です。体に負担が少なく、痛みもほとんどないため、広く利用されています。この検査では、心臓の大きさや形はもちろん、心臓の壁の動きや厚さ、血液の流れなどを詳しく調べることができます。心室瘤が存在する場合、心臓の壁の一部が大きく膨らんでいる様子がはっきりと確認できます。心臓カテーテル検査は、足の付け根や腕の血管から細い管(カテーテル)を挿入し、心臓まで届けて行う検査です。心臓超音波検査よりも詳細な情報を得ることができ、心室瘤の診断だけでなく、その原因となっている心臓の血管の状態なども把握することができます。検査では、カテーテルを通して造影剤という薬剤を注入し、心臓の血管をレントゲンで撮影します。これにより、血管の狭窄や閉塞、瘤の大きさや形などを正確に診断することができます。これらの検査結果を総合的に判断し、心室瘤の診断が確定されます。また、心室瘤は他の心臓病に伴って発症することも多いため、その原因を探るための検査も並行して行われます。

| 検査方法 | 説明 | メリット | デメリット |

|---|---|---|---|

| 心臓超音波検査 | 体に超音波をあてて、その反射によって心臓の様子を画像化する検査 | 体に負担が少なく、痛みもほとんどない | 心臓カテーテル検査よりも詳細な情報を得ることができない |

| 心臓カテーテル検査 | 足の付け根や腕の血管から細い管(カテーテル)を挿入し、心臓まで届けて行う検査。カテーテルを通して造影剤という薬剤を注入し、心臓の血管をレントゲンで撮影する。 | 心臓超音波検査よりも詳細な情報を得ることができ、心室瘤の原因となっている心臓の血管の状態なども把握することができる。 | 体に負担がかかる場合がある |

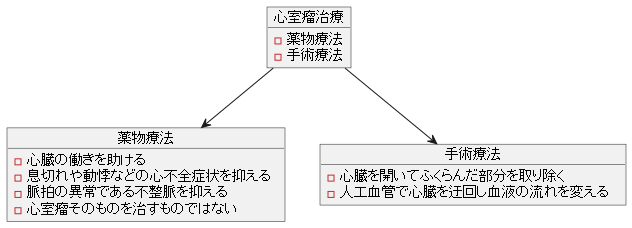

心室瘤の治療

– 心室瘤の治療心臓の壁の一部がふくらんでしまう病気を心室瘤と言いますが、この病気の治療には、大きく分けて薬を使った治療と手術による治療の二つがあります。薬による治療は、心臓の働きを助けることで、息切れや動悸といった心不全の症状や、脈拍の異常である不整脈を抑えることを目的としています。 ただし、薬物療法だけでは心室瘤そのものが治るわけではありません。一方、手術による治療は、大きく分けて二つの方法があります。一つは、心臓を手術で開いて、ふくらんでしまった部分を取り除く方法です。もう一つは、人工血管を使って心臓を迂回する道筋を作り、血液の流れを変える方法です。どの治療法が適切かは、心室瘤の大きさや場所、症状の程度、患者さんの年齢や持病などの全身状態を総合的に判断して決定されます。 主治医の先生とよく相談し、自分に合った治療法を選択することが大切です。