息苦しさの原因と対処法:起坐呼吸とは?

防災防犯を教えて

先生、「起坐呼吸」って、どういう意味ですか?防災訓練の資料に書いてあったんですけど、よく分かりません。

防災防犯の研究家

「起坐呼吸」は、寝ていると息苦しくて、座ったり体を起こすと楽になる状態のことだよ。心臓の働きが弱っている時に起こりやすい症状として知られているね。

防災防犯を教えて

心臓の病気じゃないと、起坐呼吸は起きないんですか?

防災防犯の研究家

いいえ、そうとは限らないよ。例えば、喘息や肺炎でも息苦しくて、座ると楽になることがあるね。だから、「起坐呼吸」は、心臓の病気以外にも、色々な病気の可能性が考えられるんだ。

起坐呼吸とは。

「防災・防犯」とは関係ありませんが、「起坐呼吸」について説明します。「起坐呼吸」とは、横になると息苦しくなり、座ったり、体を起こすと楽になるという症状のことです。よく、心臓の左側の働きが弱り、血液をうまく送り出せなくなる病気のサインとして知られています。心臓の左側の働きが弱ると、横になった時に、血液が心臓に流れ込みやすくなり、肺に血液が溜まってしまいます。その結果、肺が膨らみにくくなり、息苦しくなるのです。座ったり体を起こすと、この現象が和らぐため、患者さんは自然と楽な姿勢になろうとします。ただし、この症状は心臓の病気だけに限りません。気管支喘息や肺炎、気管支炎などでも見られます。これらの病気では、肺への血液の流れが問題なのではなく、横になると痰が出にくくなることが原因と考えられています。

起坐呼吸とは

– 起坐呼吸とは「-起坐呼吸-」とは、横になって休むよりも、座ったり体を起こしたりした方が呼吸が楽になる状態を指します。人は誰でも、横になると重力によって肺が圧迫され、呼吸が少し浅くなるものです。しかし、心臓や肺に何らかの問題を抱えている場合、この影響が顕著に現れ、横になると呼吸が苦しくなることがあります。これが起坐呼吸です。起坐呼吸は、心臓や肺の機能が低下しているサインである可能性があります。心臓の機能が低下すると、体中に血液を送り出すポンプとしての役割が弱まり、血液の循環が悪くなります。その結果、肺に血液が溜まりやすくなり、横になった際に呼吸困難を引き起こしやすくなるのです。また、肺炎や肺水腫などの肺の病気でも、肺に体液が溜まりやすくなるため、起坐呼吸が現れることがあります。起坐呼吸は、これらの病気のサインとして現れることがありますが、必ずしも深刻な病気の兆候であるとは限りません。しかし、頻繁に起坐呼吸が見られる場合や、動悸、息切れ、むくみなどの症状を伴う場合は、医療機関を受診し、医師の診断を受けるようにしましょう。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 定義 | 横になるより、座ったり体を起こしたりした方が呼吸が楽になる状態 |

| 原因 | 横になると肺が圧迫され、心臓や肺に問題があると呼吸が苦しくなるため |

| 可能性のある病気 | * 心臓機能の低下 * 肺炎 * 肺水腫 |

| 注意点 | * 頻繁に起坐呼吸が見られる * 動悸、息切れ、むくみなどの症状を伴う * 上記のような場合は医療機関を受診 |

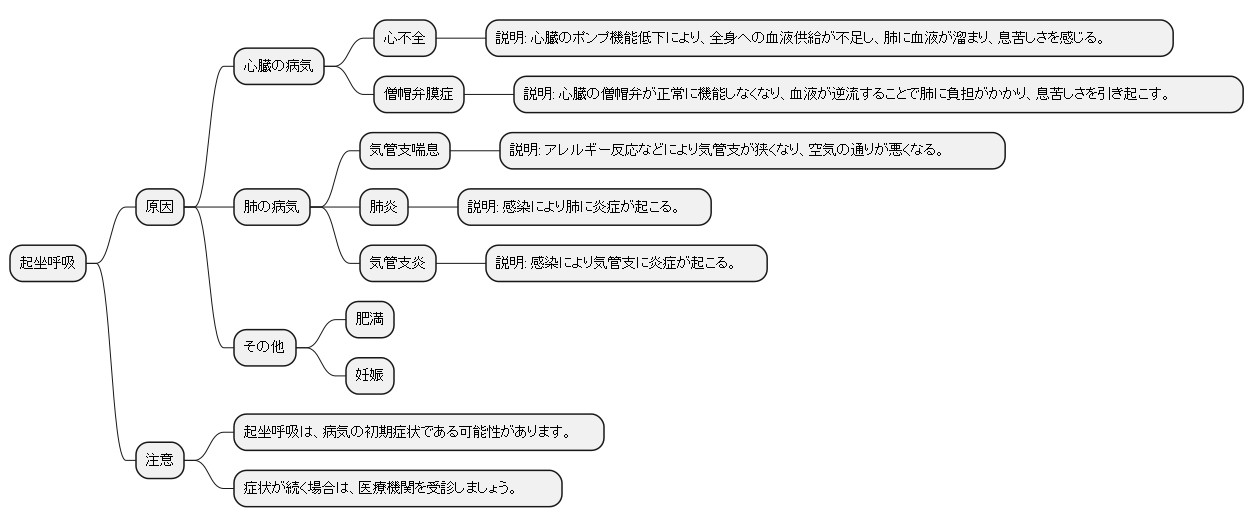

起坐呼吸の原因となる病気

– 起坐呼吸の原因となる病気

夜間、横になって寝ている時に息苦しさを感じて、座ったり、体を起こしたりすることで楽になる症状を、「起坐呼吸」と言います。

起坐呼吸は、心臓や肺などの病気によって引き起こされることが多い症状です。

心臓の病気では、心臓のポンプ機能が低下する「心不全」や、心臓の弁に異常が生じる「僧帽弁膜症」などが挙げられます。

心不全になると、心臓のポンプ機能が低下することで、全身に十分な血液を送り出すことができなくなります。

その結果、血液が肺に溜まりやすくなり、息苦しさを感じやすくなります。

また、僧帽弁膜症は、心臓の左心房と左心室の間にある僧帽弁が正常に機能しなくなる病気です。

僧帽弁がうまく閉じなくなると、心臓が収縮する際に血液が逆流してしまい、肺に負担がかかり、息苦しさを引き起こします。

肺の病気では、気管支の通り道が狭くなる「気管支喘息」や、肺に炎症が起きる「肺炎」、気管支に炎症が起きる「気管支炎」などが挙げられます。

気管支喘息は、アレルギー反応などによって気管支が狭くなり、空気の通りが悪くなる病気です。

肺炎は、細菌やウイルスなどの感染によって肺に炎症が起きる病気です。

気管支炎は、細菌やウイルスなどの感染によって気管支に炎症が起きる病気です。

これらの病気になると、呼吸をする際に空気の通りが悪くなったり、肺の機能が低下したりすることで、息苦しさを感じやすくなります。

起坐呼吸は、これらの病気の初期症状として現れることもあります。

そのため、起坐呼吸が続く場合には、早めに医療機関を受診し、適切な検査を受けるようにしましょう。

起坐呼吸の症状

– 起坐呼吸の症状横になると息苦しさを感じ、座ったり体を起こしたりすると楽になるのが、起坐呼吸の典型的な症状です。これは、横になることで心臓に向かって血液が戻りやすくなり、心臓に負担がかかるために起こると考えられています。息苦しさの程度は人によって異なり、少し息苦しさを感じる程度から、呼吸が非常に辛く感じる場合まで様々です。また、息苦しさ以外にも、咳や呼吸の速さなどの症状を伴うこともあります。これらの症状は、日中よりも夜間、特に就寝時に現れやすいという特徴があります。そのため、夜中に何度も目が覚めてしまったり、ぐっすり眠ることができないなど、睡眠に影響を及ぼすことがあります。結果として、日中の倦怠感や集中力の低下を引き起こす可能性もあります。起坐呼吸は、心臓病や肺の病気など、様々な病気が原因で起こる可能性があります。そのため、起坐呼吸の症状が見られる場合は、自己判断せずに、医療機関を受診し、適切な検査を受けることが重要です。

| 症状 | 特徴 | 原因 |

|---|---|---|

| 横になると息苦しさを感じ、座ったり体を起こしたりすると楽になる | 心臓に負担がかかるためと考えられる | 心臓病、肺の病気など様々な病気の可能性 ※自己判断せず、医療機関を受診し適切な検査を受けることが重要 |

| 息苦しさの程度は人によって様々 (少し息苦しい〜呼吸が非常に辛い) |

夜間、特に就寝時に現れやすい 睡眠に影響を及ぼし、日中の倦怠感や集中力の低下を引き起こす可能性も |

|

| 咳や呼吸の速さを伴うこともある |

起坐呼吸への対処法

– 起坐呼吸への対処法起き上がった姿勢にならないと楽に呼吸ができない状態、それが「起坐呼吸」です。この苦しい呼吸困難を引き起こす原因は様々で、その原因によって適切な対処法が異なってきます。心臓の働きが低下する心不全が原因の場合は、心臓のポンプ機能を助ける薬や、体内に溜まった余分な水分を排出する薬を用いることで、症状の改善を図ります。気管支喘息が原因で起坐呼吸が現れている場合は、気管支を広げて呼吸を楽にする薬を使用します。発作時に備え、医師の指示に従って、常に必要な薬を携帯するようにしましょう。細菌やウイルス感染による肺炎や気管支炎が原因の場合は、抗生物質や炎症を抑える薬を使用して、原因となる感染症の治療を行います。自己判断で市販薬を使用したり、治療を中断したりすることは大変危険です。起坐呼吸は命に関わる病気のサインである可能性もあります。少しでも息苦しさを感じたら、速やかに医療機関を受診し、医師の診断と適切な治療を受けるようにしてください。医師の指示に従って治療を続けることが、症状の改善と健康な生活を取り戻すために非常に重要です。

| 原因 | 対処法 |

|---|---|

| 心不全 | 心臓のポンプ機能を助ける薬や、体内に溜まった余分な水分を排出する薬を使用 |

| 気管支喘息 | 気管支を広げて呼吸を楽にする薬を使用 |

| 肺炎・気管支炎 | 抗生物質や炎症を抑える薬を使用して、原因となる感染症を治療 |

※ 自己判断での市販薬の使用や治療の中断は危険です。

起坐呼吸は命に関わる病気の可能性もあるため、速やかに医療機関を受診し、医師の診断と適切な治療を受けてください。

日常生活での注意点

– 日常生活での注意点

息苦しさを感じることなく、穏やかに日々を過ごすためには、日常生活の中で気を付けるべき点がいくつかあります。

まず、睡眠時に注目してみましょう。就寝時に呼吸が楽になるよう、上半身を少し高くして眠ると良いでしょう。具体的には、枕を高くする、あるいは布団やマットレスなどで上半身が緩やかに傾斜するように調整してみてください。

食事面では、塩分の摂取量に気を配ることが大切です。塩分の多い食事は、体内の水分バランスを崩し、息苦しさを悪化させる可能性があります。毎日の食事を薄味を心がけ、加工食品やインスタント食品の摂取を控えるようにしましょう。

そして、喫煙習慣のある方は、禁煙を強くお勧めします。タバコは、呼吸器系に悪影響を及ぼし、息苦しさの原因となります。禁煙は容易ではありませんが、ご自身の健康のため、そして周囲の人のためにも、禁煙に踏み切ることを検討してみてください。

体を動かす習慣をつけることも大切です。軽い運動を継続することで、心肺機能を高め、呼吸を楽にする効果が期待できます。ただし、急に激しい運動をすることは逆効果になる場合があるので、無理のない範囲で、ご自身のペースで続けるようにしましょう。

これらの注意事項を守っていても、症状が改善しない場合や、悪化する場合は、自己判断せずに、速やかに医療機関を受診し、医師の診断を受けてください。

| 項目 | 注意点 |

|---|---|

| 睡眠 | 上半身を少し高くして寝る(枕を高くする、布団などで調整) |

| 食事 | 塩分の摂取量に気を配る(薄味、加工食品・インスタント食品を控える) |

| 喫煙 | 禁煙する |

| 運動 | 軽い運動を継続する(ただし、無理のない範囲で) |

| その他 | 症状が改善しない、または悪化する場合は、医療機関を受診 |