二次災害:その脅威と対策

防災防犯を教えて

「二次災害」って、最初に起きた災害よりも大きな被害が出ることもあるんですか?

防災防犯の研究家

いい質問だね!確かに、二次災害の方が被害が大きくなる場合もあるんだよ。例えば、地震で起きた火災が、強風によって周囲に燃え広がり、大火災になってしまうケースなどが考えられるね。

防災防犯を教えて

そうなんですね。二次災害を防ぐためには、どんなことに気をつければいいですか?

防災防犯の研究家

まず、最初の災害時に落ち着いて行動することが大切だよ。それから、避難する場合は火の始末をしっかり確認したり、ガスの元栓を閉めたりするなど、二次災害につながる危険を減らす行動を心がけよう。

ニ次災害とは。

最初に起こった災害が原因となって、後から発生する災害のことを『二次災害』と言います。例えば、大きな地震の後に建物に火災が発生したり、建物が崩れ落ちたりすることがあります。また、火山の噴火によって、高温の火山灰や岩石が流れ下りてくる火砕流が発生することもあります。災害が起きた後、救助活動中に救助隊が事故に遭ったり、避難所で体調を崩してしまったりするのも二次災害です。

二次災害とは

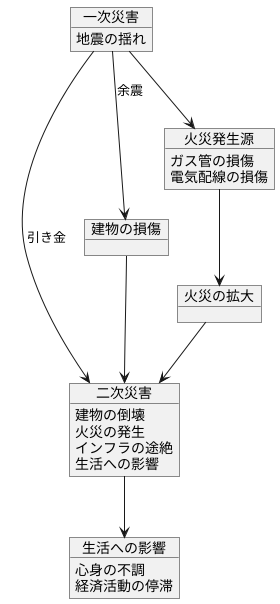

– 二次災害とは大きな地震や台風などの災害が発生した後、元の災害が原因となって起こる被害のことを二次災害と言います。これは、最初の災害が引き金となって発生する、いわば災害の連鎖です。例えば、大地震が発生した場合を考えてみましょう。地震の揺れそのものによって建物が倒壊したり、道路が損壊したりする被害は、一次災害に分類されます。しかし、地震によって建物が損傷し、その弱くなった建物が後日発生した余震で倒壊してしまうことがあります。これが二次災害にあたります。また、地震によって火災が発生しやすくなることも、二次災害の一例です。地震の揺れでガス管や電気配線が損傷し、そこから火災が発生することがあります。さらに、水道管の破損によって消火活動が難航し、火災が拡大してしまうケースも考えられます。二次災害は、物理的な被害だけでなく、私たちの生活にも大きな影響を及ぼします。避難生活の長期化は、心身に不調をきたす原因となりますし、インフラの途絶は、経済活動の停滞に繋がります。このように、二次災害は、私たちの安全や生活を脅かす深刻な問題です。日頃から防災意識を高め、二次災害への備えをしておくことが重要です。

二次災害の例

大きな災害が起こると、私たちは直接的な被害を受けますが、それだけでなく、災害後に発生する「二次災害」にも注意しなければなりません。この二次災害は、時に最初の災害よりも大きな被害をもたらすことがあるため、日頃からの備えが重要です。

地震を例に挙げると、地震発生後の津波による浸水は、広範囲にわたって家屋や街を飲み込み、甚大な被害をもたらす可能性があります。また、地震の揺れによって火災が発生することも少なくありません。電気配線やガス管の損傷が原因で火災が起き、延焼が広がれば、被害はさらに拡大します。さらに、地震によって山腹が崩れやすくなり、土砂崩れが発生する危険性も高まります。土砂崩れは、住宅地を襲うだけでなく、避難路をふさぐなど、救助活動や復旧作業を妨げる要因にもなります。

火山噴火後も、二次災害のリスクは潜んでいます。高温の火山灰や岩石が高速で流れ下る火砕流や、火山灰と水が混ざり合って発生する土石流は、非常に危険な二次災害です。これらの現象は、広範囲にわたって壊滅的な被害をもたらす可能性があります。

豪雨災害後も、油断は禁物です。河川の氾濫は、周辺地域に甚大な被害をもたらすだけでなく、土砂災害を引き起こす要因にもなります。また、地盤が緩んでいる状態では、少しの雨でも土砂崩れが発生しやすくなるため、注意が必要です。

このように、二次災害は様々な形で私たちに影響を与えます。最初の災害による被害を最小限に抑えることはもちろんですが、二次災害への備えも怠らないようにしましょう。

| 災害の種類 | 二次災害の例 | 被害の内容 |

|---|---|---|

| 地震 | 津波 | 広範囲の浸水、家屋や街の破壊 |

| 火災 | 電気配線やガス管の損傷による火災の発生、延焼による被害拡大 | |

| 土砂崩れ | 住宅地への被害、避難路の封鎖、救助活動や復旧作業の妨害 | |

| 火山噴火 | 火砕流 | 高温の火山灰や岩石による広範囲の壊滅的な被害 |

| 土石流 | 火山灰と水が混ざり合って発生する流れによる被害 | |

| 豪雨 | 河川の氾濫 | 周辺地域への浸水被害、土砂災害の発生 |

| 土砂崩れ | 地盤の緩みによる発生、少量の雨でも発生する可能性 |

二次災害への備え

大きな災害に見舞われると、家屋の倒壊や火災など、直接的な被害が発生するだけでなく、その後も予期せぬ危険が私たちを脅かします。これが二次災害です。この二次災害から身を守るためには、日頃からの備えを万全にしておくことが非常に大切になります。

まず、自分の住んでいる地域にはどのような危険が潜んでいるのかを把握しておきましょう。市町村が発行しているハザードマップを活用すると、土砂災害や洪水などの危険区域が分かります。いざという時に安全な場所に避難できるように、自宅からの避難経路も確認しておきましょう。自宅の周辺だけでなく、職場やよく行く場所についても、危険な場所や避難経路を確認しておくと、より安心です。

また、家具の転倒防止対策や非常食の備蓄など、一般的な防災対策もしっかりと行いましょう。これらの備えは、一次災害の被害を軽減するだけでなく、二次災害から身を守る上でも役立ちます。

災害発生後は、テレビやラジオ、インターネットなどを通じて、常に最新の情報を入手するように心がけましょう。二次災害に関する情報にも注意を払い、危険を察知したら、速やかに安全な場所に避難することが重要です。

| 段階 | 対策 | 内容 |

|---|---|---|

| 日頃からの備え | 危険区域の把握 | ハザードマップで土砂災害や洪水などの危険区域を確認 |

| 避難経路の確認 | 自宅、職場、よく行く場所からの安全な避難経路を確認 | |

| 一般的な防災対策 | 家具転倒防止、非常食備蓄など | |

| 災害発生後 | 最新情報の入手 | テレビ、ラジオ、インターネットで二次災害情報を確認 |

避難時の注意点

– 避難時の注意点

災害が発生し、安全な場所へ移動しなければならない時、焦らず落ち着いて行動することが何よりも大切です。家は無事かどうか、持ち物は大丈夫かなど、様々な不安が頭をよぎると思いますが、まずは深呼吸をして心を落ち着けましょう。

避難経路は、事前に確認しておきましょう。特に、津波が発生する可能性がある場合は、海岸から離れ、出来るだけ高い場所へ避難しなければなりません。ハザードマップなどで、自宅周辺の危険区域や避難場所、避難経路を把握しておくことが重要です。

また、火災が発生している場合は、煙や火の粉の動きを見て、風向きを意識しながら避難しましょう。煙を吸い込まないように、口と鼻を覆いながら移動することも重要です。

避難所では、多くの人が共同生活を送るため、衛生状態が悪化しやすく、体調を崩しやすくなります。感染症の予防など、健康管理には十分注意しましょう。また、避難生活が長期化する可能性も考え、水や食料、衣類、常備薬など、必要なものを事前に準備しておくことが重要です。

まとめ

大きな災害に見舞われた後、私たちを待ち受けているのが二次災害です。地震による津波や土砂災害、台風による洪水や強風など、最初の災害に引き続いて発生する様々な被害は、私たちの生活や安全を脅かす深刻な問題です。しかし、日頃からの入念な備えと、災害発生時の状況に応じた適切な行動をとることで、二次災害による被害を最小限に抑えることが可能となります。

まずは、二次災害に関する正しい知識を身につけ、身の回りにおける具体的な危険性を把握することが重要です。住んでいる地域は、どのような自然災害のリスクを抱えているのか、ハザードマップなどを活用して確認しておきましょう。また、自宅や職場周辺で、崖崩れや浸水の危険性がある場所、倒壊の恐れがある建物などを把握しておくことも大切です。

そして、災害発生時に備え、飲料水や食料、懐中電灯、携帯ラジオなどの防災グッズを準備しておきましょう。定期的に点検し、使用期限や電池の残量を確認することも忘れずに行いましょう。

さらに、地域で実施される避難訓練に積極的に参加し、避難経路や避難場所を事前に確認しておくことが重要です。いざという時に、落ち着いて行動できるよう、家族や地域住民と日頃から防災について話し合っておくことも大切です。

| 二次災害とは | 対策 |

|---|---|

| 地震による津波や土砂災害、台風による洪水や強風など、最初の災害に引き続いて発生する様々な被害 | 日頃からの入念な備えと、災害発生時の状況に応じた適切な行動 |

| 具体的な危険性 | ・住んでいる地域の自然災害のリスクをハザードマップなどで確認 ・崖崩れや浸水の危険性がある場所、倒壊の恐れがある建物などを把握 |

| 災害発生時の備え | ・飲料水や食料、懐中電灯、携帯ラジオなどの防災グッズを準備 ・防災グッズの定期的な点検、使用期限や電池の残量の確認 |

| 避難 | ・地域で実施される避難訓練に積極的に参加 ・避難経路や避難場所を事前に確認 ・家族や地域住民と日頃から防災について話し合い |