低心拍出量症候群:命に関わる心臓の緊急事態

防災防犯を教えて

先生、「低」って防災・防犯の用語ですか? 心臓の病気の話が出てきたんですけど…

防災防犯の研究家

そうだね、良いところに気がついたね! 実は「低」には二つの意味があるんだ。一つは心臓の状態を表す医学用語で、もう一つは防災・防犯で使う言葉なんだよ。

防災防犯を教えて

えー! そうなんですか? 防災・防犯の「低」ってどんな意味ですか?

防災防犯の研究家

それはね、「低いところ」という意味だよ。地震が起きた時、家具が倒れてこないように背の低い家具を選ぶとか、避難するときに低い姿勢をとるとか、そういう時に使うんだ。

低とは。

「防災・防犯」とは関係ありません。「低い」という言葉は、手術後や心臓の病気の後に、心臓の動きが弱くなって血液を十分に送り出せなくなっている状態を表す医学用語です。 血液の量が、普通は毎分2.2リットル以上なのに、それ以下になっている状態を指します。 この状態が続くと、ショック状態になり、体のいろいろな臓器が機能しなくなって危険な状態になります。 最近では、心臓の動きが一時的に弱くなる「心筋冬眠」や「気絶心筋」といった原因も注目されています。 治療法としては、血管を広げる薬や心臓の動きを強くする薬を使ったり、心臓を補助する機械を使ったりします。

低心拍出量症候群とは

– 低心拍出量症候群とは

心臓は、まるで体中に血液という大切な荷物を届ける働き者のポンプです。しかし、このポンプの働きが弱くなってしまい、十分な血液を送り出せなくなることがあります。これが低心拍出量症候群と呼ばれる病気です。

健康な状態であれば、心臓は力強く収縮し、全身に血液を送り出しています。しかし、心臓の手術後や心筋梗塞、心肺蘇生後など、心臓に大きな負担がかかった場合、このポンプ機能が低下してしまうことがあります。

血液は、酸素や栄養を体の隅々まで運ぶ、いわば宅配便のような役割を担っています。しかし、低心拍出量症候群になると、この宅配便の数が減ってしまい、体全体に行き渡らなくなってしまいます。結果として、息切れやだるさ、めまい、意識障害などが現れ、重症になると命に関わる危険性も出てきます。

低心拍出量症候群は、心臓からのSOSサインです。早期発見と適切な治療が非常に重要となります。

主な原因と症状

心臓は、全身に血液を送るポンプのような役割を担っています。しかし、様々な原因によってこのポンプ機能が低下してしまうことがあります。これを心不全と呼びます。

心不全を引き起こす主な原因としては、心臓の筋肉そのものの衰えや、心臓の弁の異常が挙げられます。例えば、心臓の手術や心筋梗塞などが原因で心臓の筋肉が傷ついてしまうと、十分な力で血液を押し出すことができなくなります。また、心臓の弁は血液が逆流するのを防ぐ役割を担っていますが、この弁に異常が生じる心臓弁膜症なども、心不全の要因となります。

心不全になると、息切れや疲れやすくなる、めまいや意識がもうろうとするなどの症状が現れます。これらの症状は、体に必要なだけの血液が送り届けられていないことを示しています。さらに症状が悪化すると、ショック状態に陥り、命に関わる危険性も高まります。心不全は決して軽視できない病気なのです。

診断と治療

– 診断と治療

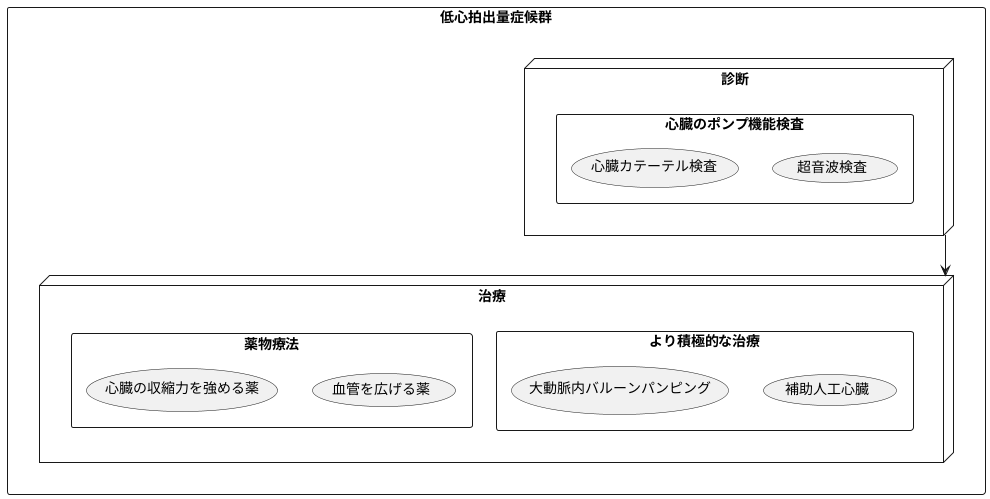

心臓の働きが低下し、十分な血液を体に送れなくなる低心拍出量症候群。その診断と治療は、患者さんの状態に合わせて慎重に進められます。

診断では、心臓のポンプ機能を詳しく調べることが重要になります。具体的には、細い管を心臓まで挿入する心臓カテーテル検査や、超音波を使って心臓の動きを画像化する超音波検査などが行われます。これらの検査によって、心臓の収縮力や弁の開閉状態などを詳細に把握し、低心拍出量症候群の原因を探ります。

治療法は、低心拍出量症候群を引き起こした原因や、症状の重さによって異なります。

薬物療法では、心臓の収縮力を強める薬や、血管を広げて心臓の負担を軽くする薬などが用いられます。

症状が重い場合は、より積極的な治療が必要となることもあります。例えば、大動脈内バルーンパンピングは、風船を使って心臓のポンプ機能を補助する治療法です。また、補助人工心臓は、弱った心臓の代わりに血液を送り出す装置で、生命維持に重要な役割を果たします。

このように、低心拍出量症候群の診断と治療は多岐に渡り、専門的な知識と技術が求められます。医師は、患者さんの状態をしっかりと見極め、最適な治療法を選択していくことが重要です。

新たな治療法への期待

近年、心臓の働きが低下し、十分な血液を送り出せなくなる低心拍出量症候群という病気が注目されています。この病気の治療法に、近年新たな動きが見られるようになってきました。

その動きの中心にあるのが、心筋冬眠や気絶心筋といった、心臓の筋肉の状態を表す新しい考え方です。

心筋冬眠とは、心臓の筋肉が厳しい環境下で生き延びるために、まるで冬眠する動物のように、一時的にその活動を停止させ、エネルギーの消費を抑えている状態を指します。この状態は、一見すると心臓の筋肉が弱っているように見えますが、適切な治療を施すことで、再び正常な働きを取り戻す可能性を秘めています。

一方、気絶心筋とは、心筋梗塞などによって心臓の筋肉へ血液が十分に行き渡らなくなり、その機能を一時的に失ってしまった状態のことを指します。この状態の心臓の筋肉は、まるで気を失っているかのように、その働きを停止してしまっています。しかし、心筋冬眠と同様に、適切な治療を施すことで、機能回復の可能性が残されています。

これらの新たな概念の登場により、低心拍出量症候群の治療は大きく変化しつつあります。従来の治療法に加えて、心臓の筋肉を保護するための薬剤や治療法が開発され、心臓の機能回復を目指した治療が行われています。

| 概念 | 説明 | 状態 | 治療の可能性 |

|---|---|---|---|

| 心筋冬眠 | 心臓の筋肉が厳しい環境下で生き延びるため、一時的に活動を停止させ、エネルギー消費を抑えている状態。 | 一見、心臓の筋肉が弱っているように見える。 | 適切な治療で正常な働きを取り戻す可能性あり。 |

| 気絶心筋 | 心筋梗塞などによって心臓の筋肉へ血液が十分に行き渡らなくなり、一時的に機能を失った状態。 | 心臓の筋肉が働きを停止している。 | 適切な治療で機能回復の可能性あり。 |

早期発見と適切な治療が重要

– 早期発見と適切な治療が重要

心臓の働きが低下し、全身に十分な血液を送れなくなる「低心拍出量症候群」は、命に関わる危険な状態です。しかし、早期に発見し、適切な治療を行うことで救命率を高めることができます。

心臓手術後や心筋梗塞後、心肺蘇生後などは、特に注意が必要です。息切れや強い疲労感、むくみ、めまい、意識障害などの症状が現れた場合は、一刻も早く医療機関を受診してください。これらの症状は、低心拍出量症候群の初期症状である可能性があります。早期発見と適切な治療が、予後を大きく左右します。

日頃から心臓病のリスク因子を減らす生活習慣を心がけることも大切です。バランスの取れた食事、適度な運動、禁煙、節酒などを意識し、健康的な生活を送りましょう。定期的な健康診断も、心臓病の早期発見に役立ちます。

低心拍出量症候群は決して他人事ではありません。自身の体の変化に気を配り、異変を感じたらすぐに医療機関に相談しましょう。

| 低心拍出量症候群とは | 症状 | リスク因子 | 予防と早期発見 |

|---|---|---|---|

| 心臓の働きが低下し、全身に十分な血液を送れなくなる命に関わる危険な状態 | 息切れ、強い疲労感、むくみ、めまい、意識障害など | 心臓手術後、心筋梗塞後、心肺蘇生後など | バランスの取れた食事、適度な運動、禁煙、節酒、定期的な健康診断、早期の医療機関受診 |