ホルネル症候群:瞳孔の異常に潜む病気

防災防犯を教えて

『ホルネル』って、教科書に載っているんですけど、どんなものか、いまいちよくわからないんです…。

防災防犯の研究家

なるほど。『ホルネル』は、目や顔面に特徴的な症状が出る病気なんだ。例えば、片方の目が小さくなったり、まぶたが下がったりするんだよ。汗をかきにくくなることもあるね。

防災防犯を教えて

へえー、そうなんですね!でも、どうしてそんな症状が出るんですか?

防災防犯の研究家

それはね、体の神経が関係しているんだ。ホルネルは、目や顔面に繋がる神経が傷ついたり、圧迫されたりすることで起こるんだよ。原因は様々で、例えば、けがや腫瘍、血管の病気などが考えられるね。

ホルネルとは。

「ホルネル」は、防災や防犯に関係する言葉ではなく、体の安全に関わる医療用語です。これは、目や顔面に特定の変化が現れる病気のことを指します。主な症状として、瞳の大きさが縮小すること、まぶたが垂れ下がること、眼球が奥に引っ込んでしまうことの3つが挙げられます。これらの症状に加えて、顔の片側だけ汗をかきにくくなったり、赤くなることもあります。

この病気の原因は、神経の道筋の一部が傷ついたり、圧迫されたりすることです。神経の道筋は3つの部分に分かれており、どの部分が障害されても「ホルネル」の症状が現れます。

具体的には、脳の病気、首や胸のリンパ節の腫れ、甲状腺の腫れ、血管の病気、腫瘍、膿瘍などが原因となって、神経の道筋が圧迫されることで発症します。

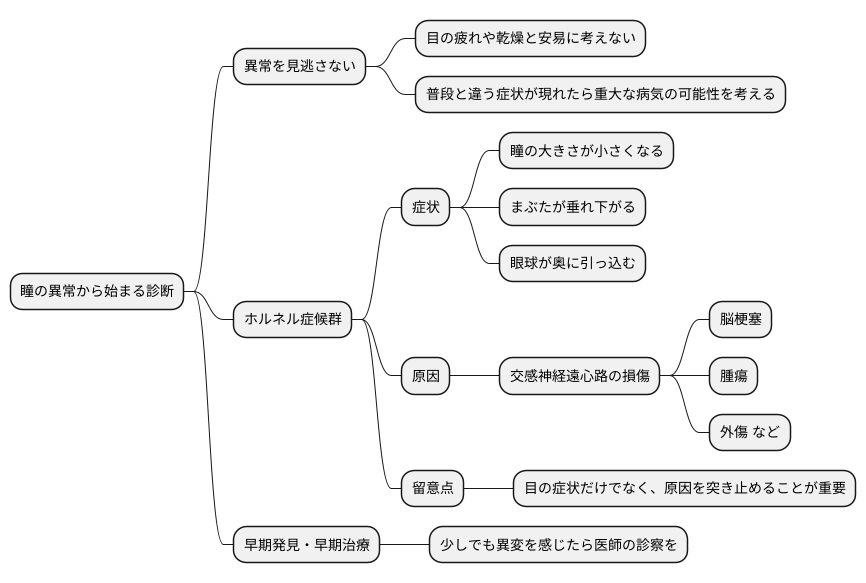

瞳の異常から始まる診断

– 瞳の異常から始まる診断

目の異変は、単なる目の疲れや乾燥と考えてしまいがちです。しかし、普段とは違う症状が現れた時には、重大な病気のサインである可能性も考えなければなりません。その一例として、今回は「ホルネル症候群」についてお話します。

ホルネル症候群とは、瞳の大きさが小さくなる、まぶたが垂れ下がる、眼球が奥に引っ込むといった症状が現れる病気です。これらの症状は、体中に張り巡らされた神経の通り道の一つである「交感神経遠心路」が傷つくことで起こります。

一見すると、目の病気なのではないかと疑ってしまいそうですが、ホルネル症候群は、その原因を探ることこそが重要です。例えば、脳の血管が詰まる脳梗塞や、脳の組織に異常が生じる腫瘍、あるいは交通事故などによる外傷など、様々な病気が潜んでいる可能性があります。

目の症状だからと安易に考えず、少しでも異変を感じたら、迷わず医師の診察を受けるようにしましょう。早期発見、早期治療が、健康を守る上で何よりも大切です。

神経伝達経路の複雑さと重要性

– 神経伝達経路の複雑さと重要性

私たちの身体は、脳からの指令を神経を通じて伝えることで、様々な機能をスムーズに行っています。この脳からの指令を伝える経路は「神経伝達経路」と呼ばれ、非常に複雑な構造をしています。その複雑さを理解する上で、ホルネル症候群の原因となる交感神経遠心路が良い例となります。

交感神経遠心路は、脳から始まり、脊髄、胸部を通過し、最終的に目や顔面に到達する長い道のりを持っています。この長い道のりは、大きく3つのニューロンに分けられます。最初のニューロンは視床下部から始まり脳幹、脊髄毛様脊髄中枢を通ります。2番目のニューロンは脊髄から出て、首の根元あたりにある星状神経節という神経の集まりに到達します。そして最後の3番目のニューロンは、星状神経節から目や顔面に到達します。

このように、一つの神経伝達経路の中でも、複数のニューロンがバトンをつなぐように信号を伝えています。そのため、どこで神経伝達に異常が生じたのかによって、症状が異なってきます。例えば、最初のニューロンが障害されると、脳幹の病気であるワレンベルグ症候群などが疑われます。2番目のニューロンが障害される場合は、肺の病気や首の腫瘍、怪我などが原因として考えられます。そして、最後の3番目のニューロンが障害される場合は、首の血管である内頸動脈の病気が関係している可能性があります。

このように、神経伝達経路は複雑であるがゆえに、その異常が生じる症状も多岐にわたります。それぞれの症状から、どのニューロンが障害されているのかを特定していくことが、適切な診断と治療につながります。

| ニューロン | 経路 | 障害時の原因 | 関連する病気・症状 |

|---|---|---|---|

| 最初のニューロン | 視床下部→脳幹→脊髄毛様脊髄中枢 | 脳幹の病気など | ワレンベルグ症候群など |

| 2番目のニューロン | 脊髄→星状神経節 | 肺の病気、首の腫瘍、怪我など | – |

| 3番目のニューロン | 星状神経節→目や顔面 | 内頸動脈の病気など | – |

様々な原因と診断の難しさ

– 様々な原因と診断の難しさホルネル症候群は、その名の通り様々な要因で発症する病気であるため、医療現場でも診断が容易ではありません。患者さんから詳しくお話を伺い、神経の状態を診察するだけでなく、様々な検査を組み合わせて原因を特定していく必要があります。まず、ホルネル症候群の原因として疑われるのが、脳の病気です。脳梗塞や脳出血といった脳卒中や、脳にできた腫瘍が神経を圧迫することで、ホルネル症候群の症状が現れることがあります。これらの病気を調べるためには、頭部MRI検査が有効です。強力な磁場と電波を用いて脳内の状態を鮮明に映し出すことで、小さな病変も見逃さずに診断することができます。また、肺や心臓、血管などの病気も、ホルネル症候群の原因となることがあります。例えば、肺がんが進行して神経を圧迫したり、大動脈解離といった血管の病気が神経を傷つけたりすることで、症状が現れることがあります。これらの病気を調べるためには、胸部レントゲン検査やCT検査を行います。胸部レントゲン検査では、肺や心臓などの状態を大まかに把握することができます。CT検査では、X線を使って体の断面画像を撮影することで、より詳細な情報を得ることができ、病変の場所や大きさなどを正確に診断することができます。さらに、神経の伝達機能を調べる神経伝導検査や、瞳の反応を見る瞳孔薬物テストといった特殊な検査を行うこともあります。これらの検査結果を総合的に判断することで、初めてホルネル症候群の原因を特定することができるのです。

| 原因 | 検査方法 | 備考 |

|---|---|---|

| 脳の病気 (脳卒中、腫瘍など) |

頭部MRI検査 | 強力な磁場と電波で脳の状態を鮮明に映し出す。 |

| 肺、心臓、血管などの病気 (肺がん、大動脈解離など) |

胸部レントゲン検査、CT検査 | レントゲン:肺や心臓の状態を大まかに把握 CT:体の断面画像から詳細な情報を得る。 |

| その他 | 神経伝導検査、瞳孔薬物テスト | 神経の伝達機能や瞳の反応を確認。 |

適切な治療への道筋

ホルネル症候群は、顔の片側にのみ症状が現れる複雑な病気です。その治療は、原因となる病気の種類や進行度によって大きく異なるため、画一的な治療法は存在しません。

例えば、腫瘍が原因でホルネル症候群を発症している場合、まずはその腫瘍に対する治療が最優先となります。腫瘍の種類や大きさ、位置によっては、外科手術で腫瘍を切除する方法や、放射線療法や化学療法などの治療法が検討されます。

一方、脳卒中が原因でホルネル症候群を発症している場合、治療の目的は脳卒中の再発を予防することに重点が置かれます。そのため、血圧をコントロールする薬や血液をサラサラにする薬などの薬物療法や、麻痺が残った場合のリハビリテーションなどが行われます。

ホルネル症候群自体を根本的に治す治療法は現在のところありませんが、原因となっている病気を適切に治療することで、症状の改善が見込めるケースもあります。大切なのは、自己判断せずに、まずは医療機関を受診し、専門医による適切な診断と治療を受けることです。

| 原因 | 治療法 |

|---|---|

| 腫瘍 | ・腫瘍の切除手術 ・放射線療法 ・化学療法 |

| 脳卒中 | ・血圧コントロール薬 ・血液サラサラにする薬 ・リハビリテーション |

早期発見と専門医への相談

瞳の大きさや目の開きは、健康のバロメーターの一つです。左右で見比べてみて、もしも大きさが違ったり、まぶたのかかり方が異なっていたりする場合は、ホルネル症候群のサインかもしれません。

ホルネル症候群は、顔や目に繋がる神経が傷つくことで発症し、早期発見と適切な治療開始が非常に重要です。

もしも、少しでも異変を感じたら、自己判断はせずに、すぐに医療機関を受診しましょう。特に、激しい頭痛やめまい、ものが二重に見えたり、視野の一部が欠けてしまうといった視力障害、顔の感覚が鈍くなるといった症状が出ている場合は、緊急を要する可能性があります。

医療機関では、経験豊富な専門医による診察と、必要に応じて行われる精密検査によって、原因を突き止め、適切な治療方針を決定します。

自分の体からのサインを見逃さずに、健康は自分で守るように心がけましょう。