人の生死を分ける脳死とは

防災防犯を教えて

先生、『脳死』ってどういう状態のことですか?難しくてよくわからないです。

防災防犯の研究家

そうだね。『脳死』は、簡単に言うと、脳みそ全体が二度と働かなくなってしまった状態のことなんだ。病気やケガが原因で、脳に酸素や栄養が届かなくなってしまって起こるんだ。

防災防犯を教えて

脳みそが全部働かないということは、もう意識がないってことですか?

防災防犯の研究家

その通り!意識がないだけでなく、自分で呼吸することも、心臓を動かすこともできなくなってしまうんだ。だから、人工呼吸器がないと生きていけない状態なんだよ。

脳死とは。

「災害や犯罪から身を守るために知っておきたい言葉に『脳死』があります。脳死とは、脳出血や頭を強く打ったなどの理由で脳に直接的なダメージを受けた場合や、一酸化炭素中毒や脳に酸素が足りなくなった場合など、間接的な要因で脳にダメージを受けた結果、脳の幹を含めた全ての脳が二度と機能しなくなってしまった状態を指します。深い昏睡状態に陥り、脳の幹からの反応が全くなくなり、脳波が平坦になり、自力で呼吸ができなくなることで、医師が診断を下します。脳死と判定される基準には、臓器提供を前提とした法律に基づく判定と、臓器提供を前提としない医療現場での判定の二つがあります。臓器提供を前提とした判定の場合、患者が臓器提供意思表示カードなどで臓器提供の意思を明確に示していて、かつ家族も臓器提供に同意している場合に、最初の判定が行われます。そして、6時間後に再度判定を行い、状態が変わらなければ脳死と判定され、臓器提供の手続きに進みます。医療現場での脳死判定では、呼吸の検査は行いません。」

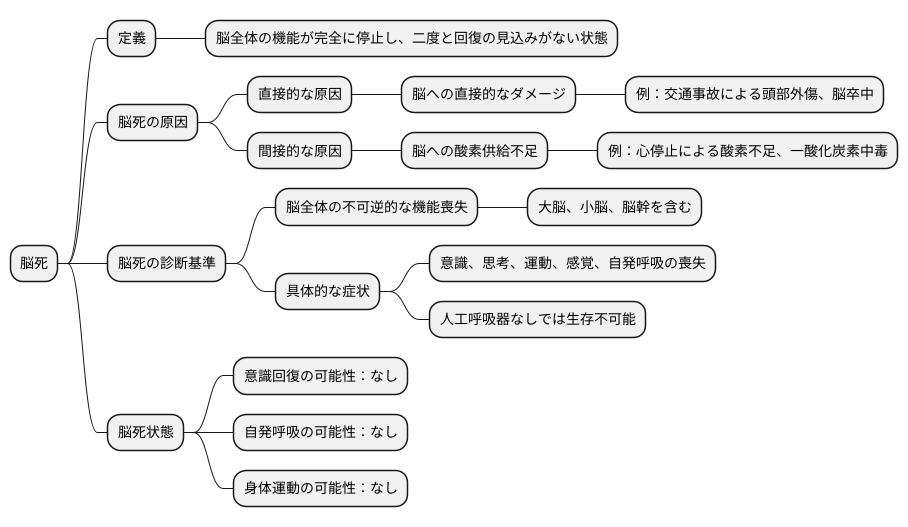

脳死の定義

– 脳死の定義脳死とは、脳全体の機能が完全に停止し、二度と回復の見込みがない状態を指します。これは、心臓が停止した状態である「心停止」とは明確に異なります。脳死を引き起こす原因は、大きく分けて直接的なものと間接的なものの二つに分類できます。交通事故などによる頭部外傷や、脳卒中などの脳血管障害といった脳への直接的なダメージは、脳細胞を破壊し、広範囲にわたる損傷を引き起こす可能性があります。一方、心停止による酸素不足や、一酸化炭素中毒なども、脳に酸素を供給する血液の流れを阻害するため、間接的に脳に深刻なダメージを与える可能性があります。脳死と診断されるためには、大脳、小脳、そして生命維持に不可欠な機能を担う脳幹を含む、脳全体が不可逆的に機能を失っているという条件を満たす必要があります。具体的には、意識や思考、運動、感覚、そして自発呼吸といった機能が完全に失われ、人工呼吸器などの生命維持装置なしでは生存が不可能な状態を指します。たとえ人工呼吸器によって心臓が動いている状態であっても、脳死状態の人の意識が回復することはなく、自分自身で呼吸をすることも、体を動かすことも二度とできません。

脳死の診断基準

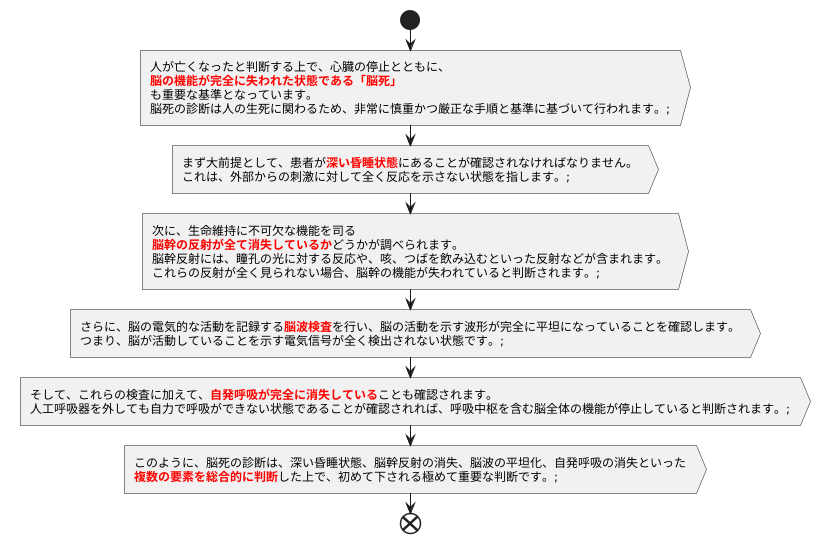

人が亡くなったと判断する上で、心臓の停止とともに、脳の機能が完全に失われた状態である「脳死」も重要な基準となっています。脳死の診断は人の生死に関わるため、非常に慎重かつ厳正な手順と基準に基づいて行われます。

まず大前提として、患者が深い昏睡状態にあることが確認されなければなりません。これは、外部からの刺激に対して全く反応を示さない状態を指します。次に、生命維持に不可欠な機能を司る脳幹の反射が全て消失しているかどうかが調べられます。脳幹反射には、瞳孔の光に対する反応や、咳、つばを飲み込むといった反射などが含まれます。これらの反射が全く見られない場合、脳幹の機能が失われていると判断されます。さらに、脳の電気的な活動を記録する脳波検査を行い、脳の活動を示す波形が完全に平坦になっていることを確認します。つまり、脳が活動していることを示す電気信号が全く検出されない状態です。そして、これらの検査に加えて、自発呼吸が完全に消失していることも確認されます。人工呼吸器を外しても自力で呼吸ができない状態であることが確認されれば、呼吸中枢を含む脳全体の機能が停止していると判断されます。

このように、脳死の診断は、深い昏睡状態、脳幹反射の消失、脳波の平坦化、自発呼吸の消失といった複数の要素を総合的に判断した上で、初めて下される極めて重要な判断です。

法的脳死判定と臨床的脳死判定

人の死を判定する上で、脳の機能が完全に停止した状態である「脳死」は、非常に重いテーマです。脳死には、法的脳死判定と臨床的脳死判定の二つの判定方法が存在します。

法的脳死判定は、「臓器移植」を前提としており、人の尊厳と個人の意思を尊重するために、非常に厳しい要件が設けられています。まず、本人が生前に「臓器提供意思表示カード」を所持していることが必須条件となります。その上で、家族が臓器提供について同意した場合に限り、法的脳死判定の手続きへと進むことができます。判定は二度に渡って実施され、いずれの判定においても脳死の基準を満たした場合に限り、「法的脳死」と判定され、臓器提供が可能となります。

一方、臨床的脳死判定は、臓器移植とは無関係に、あくまで医療現場における判断として行われます。例えば、回復の見込みがない重篤な脳損傷を負った患者さんに対して、今後の治療方針を決定する際に、医師が総合的な判断に基づいて臨床的脳死判定を行うことがあります。法的脳死判定とは異なり、無呼吸テストは含まれません。

このように、法的脳死判定と臨床的脳死判定は、目的も手続きも大きく異なるものです。法的脳死判定は、一人の人間の尊い命を次の命に繋ぐための厳粛なプロセスであり、臨床的脳死判定は、患者さんの最善の利益を守るための医療現場における重要な判断基準と言えます。

| 項目 | 法的脳死判定 | 臨床的脳死判定 |

|---|---|---|

| 目的 | 臓器移植 | 医療現場における判断 |

| 前提条件 | 臓器提供意思表示カードの所持、家族の同意 | – |

| 判定回数 | 2回 | – |

| 無呼吸テスト | 含む | 含まない |

脳死をめぐる倫理的な課題

人の死をどのように定義するかという問題は、古くから私たち人類を悩ませてきた、奥深い問いと言えるでしょう。脳死は、心臓が動いておらず呼吸も停止しているものの、脳波の検査によって脳の活動が完全に停止していると判定された状態を指します。しかし、この状態を人の死として本当に受け入れて良いのか、社会全体で活発な議論が交わされてきました。

脳死を人の死と認めることに対しては、倫理的な見地から様々な意見が出されています。心臓が停止した後も、しばらくの間は身体が温かさを保っていたり、わずかに筋肉が動く様子が見られることもあります。そのため、本当に人の命が失われたと断言できるのか、疑問を抱く人も少なくありません。特に、愛する家族を亡くしたばかりの人にとっては、脳死を受け入れることは精神的に大きな苦痛を伴う場合もあるでしょう。

また、脳死を人の死と定義することは、臓器移植の問題とも密接に関係しています。脳死を受け入れることで、移植を必要としている多くの人の命を救える可能性が広がります。しかし一方で、たとえ脳の機能が停止していても、まだ心臓が動いている状態の人から臓器を摘出することに対して、抵抗感を示す人もいます。人の尊厳を守るという観点から、慎重に議論を進める必要があるでしょう。

脳死は、人の生死という根源的な問題と深く関わっており、簡単に答えを出せるものではありません。それぞれの立場や考え方を尊重しながら、社会全体で継続的な対話を重ねていくことが重要です。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 脳死の定義 | 心臓が動いておらず呼吸も停止しているものの、脳波の検査によって脳の活動が完全に停止していると判定された状態 |

| 脳死をめぐる議論 | – 脳死を人の死として本当に受け入れて良いのか – 倫理的な観点からの意見の対立 – 臓器移植の問題との関連 |

| 倫理的な観点からの意見 | – 心臓停止後も身体にわずかな変化が見られる場合があるため、本当に人の命が失われたと断言できるのか疑問視する意見 – 愛する家族を亡くした人にとっては、脳死を受け入れることが精神的に大きな苦痛を伴う場合があるという意見 |

| 臓器移植との関係 | – 脳死を受け入れることで、移植を必要としている多くの人の命を救える可能性 – 一方で、心臓が動いている状態の人から臓器を摘出することに対する抵抗感 |

| 結論 | 脳死は、人の生死という根源的な問題であり、簡単に答えを出せるものではない。それぞれの立場や考え方を尊重しながら、社会全体で継続的な対話を重ねていくことが重要 |