後負荷:心臓の負担と治療法

防災防犯を教えて

先生、「後負荷」ってどういう意味ですか?防災・防犯の用語集に出てきたのですが、心臓の働きと関係があるみたいでよく分かりません。

防災防犯の研究家

なるほど。「後負荷」は、本来は心臓の働きに関わる言葉で、簡単に言うと心臓が血液を送り出す時にかかる抵抗のことなんだ。防災・防犯の用語集で「後負荷」が出てきたということは、もしかしたら、災害時のストレスなどで心臓に負担がかかることを説明しているのかもしれませんね。

防災防犯を教えて

なるほど!心臓が血液を送り出す時に、抵抗があるんですね。その抵抗が大きくなると、心臓に負担がかかるということですか?

防災防犯の研究家

その通りです。災害時は、恐怖や不安、気温の変化などによって体に大きな負担がかかります。その結果、心臓に負担がかかり、場合によっては健康な人でも心臓に問題が生じる可能性があります。だから、防災・防犯の面でも、心臓への負担を減らすことが大切なんだ。

後負荷とは。

「防災・防犯」とは関係ありませんが、「後負荷」について説明します。

心臓は、縮んだり膨らんだりすることで、体中に血液を送り出しています。このとき、心臓の筋肉が縮む時にかかる負担のことを「後負荷」といいます。

心臓が一回に送り出す血液の量は、「前負荷」や「心筋収縮力」が大きければ多く、「後負荷」が小さければ多くなります。

「後負荷」は、心臓から送り出された血液が、血管の抵抗を受けて流れにくくなることで高くなります。血管が狭くなっていたり、血液がドロドロしていたりすると、「後負荷」は高くなります。

「後負荷」を調べるには、「心臓が縮み切った時の圧力」や「血管全体の抵抗」を測ります。

「後負荷」が低くなる病気には、「敗血症ショック」の初期や、「ビタミンB1不足」による心臓の病気などがあります。

また、「心不全」の治療では、「後負荷」を軽くするために、「大動脈バルーンパンピング」という治療や、「細い動脈を広げる薬」が使われます。

後負荷とは何か

– 後負荷とは何か

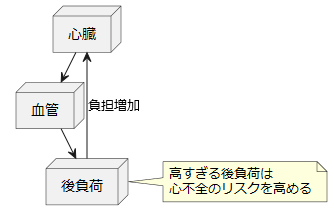

私たちの体は、心臓という重要な臓器が休みなく血液を送り出すことで、その機能を維持しています。心臓は、全身に血液を送り届けるポンプのような役割を担っており、このポンプが血液を押し出す際に、心臓の筋肉(心筋)には、常に一定の負担がかかっています。この負担の大きさを表す指標となるのが「後負荷」です。

心臓が血液を送り出す時、血管には自然と抵抗が生まれます。この抵抗は、血管の太さや柔軟性、そして血液自体の粘り気など、様々な要因によって変化します。この血管からの抵抗が大きくなればなるほど、心臓はより強い力で血液を押し出さなければならず、その結果、心筋にかかる負担も大きくなってしまいます。この、心臓が血液を送り出す際に感じる抵抗こそが、後負荷と呼ばれるものです。

後負荷は、高血圧や動脈硬化など、様々な要因によって上昇することが知られています。後負荷が高い状態が続くと、心臓は常に大きな負担を抱えながら血液を送り続けなければならず、心不全などの深刻な病気を引き起こすリスクも高まります。そのため、健康な状態を保つためには、後負荷を適切な範囲に保つことが重要です。

後負荷に影響を与える要因

心臓が血液を全身に送り出す際に、心臓のポンプ機能に抵抗としてかかる力のことを後負荷と言います。この後負荷には、様々な要因が影響を与えており、その変化によって心臓への負担も大きくなってしまいます。

後負荷に影響を与える主な要因としては、まず血管の抵抗が挙げられます。これは、末梢血管抵抗とも呼ばれ、血管が細くなるほど、あるいは血管が硬くなるほど、血液が流れにくくなり、抵抗が増加します。動脈硬化が進行すると血管の柔軟性が失われ、硬くなってしまうため、後負荷が増大する原因となります。

次に、心臓の出口にある大動脈弁の狭窄も、後負荷に影響を与えます。大動脈弁は、心臓から血液が送り出される際に開く弁ですが、この弁が狭窄すると、血液がスムーズに流れにくくなり、心臓はより強い力で血液を送り出さなければならなくなります。

さらに、血液の粘り気も後負荷に影響を与える要因の一つです。血液の粘り気は、血液粘稠度とも呼ばれ、血液中の赤血球や白血球、血小板などの成分の濃度によって変化します。例えば、脱水症状などで体内の水分量が減ると、血液が濃縮されて粘度が高くなり、後負荷が増加します。また、赤血球が増加し血液がドロドロの状態になる真性多血症などの病気も、後負荷増加の原因となります。

後負荷と心臓の関係

私たちの心臓は、全身に血液を送るポンプのような役割を担っています。この時、一回の拍動でどれだけの血液を送り出すのか(一回拍出量)は、体の状態に合わせて常に変化しています。

この一回拍出量に大きく影響を与える要素の一つが「後負荷」です。後負荷とは、心臓が血液を送り出す際に感じる抵抗のこと。イメージとしては、ホースの先を塞ぐように、血液の通り道を狭くすると抵抗が大きくなるのと同じです。

後負荷が大きくなると、心臓は血液を送り出すのにより強い力が必要になります。このため、一回の拍動で送り出せる血液の量は減少し、一回拍出量は低下してしまいます。

反対に、後負荷が小さくなると、心臓は少ない力で血液を送り出すことができます。そのため、一回の拍動でより多くの血液を送り出すことができ、一回拍出量は増加します。

このように、後負荷は心臓の働きに大きな影響を与え、体全体の血液循環を左右する重要な要素といえます。

後負荷の指標

心臓が血液を送り出す際に、どれだけの負担がかかっているのかを示す指標として、後負荷があります。この後負荷を正しく評価することは、心臓の状態を把握するために非常に重要です。

後負荷を評価するために、いくつかの指標が用いられますが、その中でも代表的なものが左心室収縮末期圧です。これは、心臓が収縮しきった瞬間における左心室の圧力を表しており、後負荷の高さを反映します。

さらに、心臓が送り出した血液が、血管全体から受ける抵抗を示す全血管抵抗(SVR)も重要な指標です。SVRは、心臓カテーテル検査などによって測定され、後負荷を評価する上で重要な情報となります。

これらの指標を総合的に判断することで、後負荷の状態をより正確に把握することができ、適切な治療や対策に繋げることが可能となります。

| 指標 | 説明 | 備考 |

|---|---|---|

| 左心室収縮末期圧 | 心臓が収縮しきった瞬間における左心室の圧力 | 後負荷の高さを反映 |

| 全血管抵抗(SVR) | 心臓が送り出した血液が、血管全体から受ける抵抗 | 心臓カテーテル検査などで測定 |

後負荷が関係する病気

心臓は全身に血液を送り出す重要な臓器ですが、その働きに大きく関わる要素の一つに「後負荷」があります。後負荷とは、心臓が血液を送り出す際に乗り越えなければならない抵抗のことを指します。この後負荷に大きく関係する病気として、敗血症性ショックと脚気が挙げられます。

敗血症性ショックは、細菌感染などが原因で全身に炎症が広がり、血圧の低下や臓器障害を引き起こす重篤な状態です。この状態では、血管が拡張することで後負荷が低下し、心臓は必要以上に血液を送り出そうとします。これを「過剰動態」と呼びますが、この状態が続くと心臓に大きな負担がかかり、心不全に陥る危険性があります。

一方、脚気はビタミンB1の不足によって起こる病気で、心臓の筋肉が弱くなるのが特徴です。心臓の筋肉が弱くなると、後負荷の増加に対応することが難しくなり、血液を十分に送り出せなくなります。その結果、息切れやむくみなどの症状が現れ、重症化すると心不全に至ることもあります。

このように、後負荷は心臓の働きと密接に関わっており、後負荷の異常によって様々な病気が引き起こされる可能性があります。日頃からバランスの取れた食事や適度な運動を心掛け、心臓病のリスクを減らすように心がけましょう。

| 病気 | 原因 | 後負荷への影響 | 心臓への影響 |

|---|---|---|---|

| 敗血症性ショック | 細菌感染などによる全身の炎症 | 血管拡張により**低下**(過剰動態) | 心臓に負担がかかり、心不全のリスク増加 |

| 脚気 | ビタミンB1不足 | 心臓の筋肉が弱くなることで**増加** | 血液を十分に送り出せなくなり、心不全のリスク増加 |

後負荷を軽減する治療法

心臓病の治療において、心臓にかかる負担をいかに減らすかは重要な課題です。この負担を左右する要素の一つに「後負荷」があります。後負荷とは、心臓が血液を送り出す際に感じる抵抗のこと。この抵抗が大きくなると、心臓はより強い力で血液を送り出さなければならず、大きな負担がかかってしまいます。

そこで、心臓病の治療では、この後負荷を軽減することが重要視されます。後負荷を軽減するための治療法としては、主に薬物療法と補助循環療法があります。

薬物療法では、血管を広げる作用を持つ薬、いわゆる血管拡張薬が用いられます。血管が広がることで心臓が血液を送り出しやすくなり、結果として心臓の負担を軽減することができます。

補助循環療法では、心臓のポンプ機能を補助する装置が使われます。代表的なものとして、大動脈バルーンパンピングがあります。これは、大動脈内にカテーテルという細い管を挿入し、先端に装着されたバルーンを膨らませたりしぼませたりすることで、心臓の働きを補助する治療法です。

これらの治療法によって後負荷を軽減することで、心臓の負担を減らし、心臓病の症状改善や進行抑制を目指します。