アシドーシス:体の酸性化にご用心

防災防犯を教えて

先生、この文章に出てくる『アシドーシス』って、具体的にどんな状態のことですか?難しくてよくわからないです。

防災防犯の研究家

そうだね。「アシドーシス」は簡単に言うと、体の状態が酸性に傾きすぎている状態のことだよ。たとえば、梅干しを食べると酸っぱい感じがするよね? あれは梅干しに酸が含まれているからなんだけど、体の中が酸っぱくなるイメージかな。

防災防犯を教えて

なるほど。体の状態が酸っぱくなるんですね。でも、なんで酸っぱくなると良くないんですか?

防災防犯の研究家

いい質問だね!私たちの体は、弱アルカリ性の状態が一番よく働くようにできているんだ。酸性に傾きすぎると、体のいろいろな部分がうまく働かなくなってしまって、体調が悪くなったり、病気になったりするんだよ。

アシドーシスとは。

「災害や犯罪に備える上で知っておきたい言葉に、『アシドーシス』があります。これは、体の液のバランスが酸性に傾くことを指します。pHという数値で表すと、7.35未満になると『アシデミア』と呼ばれる状態になります。アシドーシスには、大きく分けて呼吸性と代謝性の二つがあります。呼吸性アシドーシスは、呼吸の乱れによって二酸化炭素が体に溜まることで起こります。すると、体はバランスを取ろうとして、重炭酸イオンを増やします。一方、代謝性アシドーシスは、乳酸が溜まる、糖尿病でケトン体が増える、腎臓の働きが落ちる、薬物中毒などが原因で起こります。また、ひどい下痢や腎臓の病気によって重炭酸イオンが過剰に排出されることでも起こります。代謝性アシドーシスでは、重炭酸イオンと塩基が減少し、体はバランスを取ろうとして二酸化炭素を減らします。呼吸性と代謝性のどちらのアシドーシスかを見分けるには、アニオンギャップという値を計算します。さらに、呼吸性と代謝性の両方が組み合わさった混合性アシドーシスもあります。」

体の微妙なバランス

私たちの体は、健康を維持するために、まるで精密な機械のように体内環境を一定の状態に保とうと懸命に働いています。この絶妙なバランス調整機能の一つに、「酸塩基平衡」と呼ばれるものがあります。これは、体の液体が酸性とアルカリ性のどちらに傾いているかを表す指標で、私たちの体は、常に弱アルカリ性に保たれるように調整しています。しかし、様々な要因によってこのバランスが崩れ、体が酸性に傾きすぎる状態になることがあります。これが「アシドーシス」と呼ばれる状態です。

アシドーシスは、呼吸が浅くなったり、疲労感が増したり、食欲不振に陥ったりするなど、様々な不調を引き起こす原因となります。また、重症化すると、意識障害や昏睡状態に陥ることもあり、命に関わる危険性も孕んでいます。

この酸塩基平衡を維持するためには、日々の食生活が非常に重要です。肉類や糖質の過剰摂取は、体を酸性に傾ける原因となります。逆に、野菜や海藻類など、アルカリ性食品を積極的に摂取することで、酸性に傾きがちな体を中和し、バランスを整えることができます。

健康な体を維持するためには、酸塩基平衡を意識した食生活を心がけることが大切です。

| 項目 | 詳細 |

|---|---|

| 体内環境の調整機能 | 酸塩基平衡 |

| 酸塩基平衡とは | 体の液体が酸性とアルカリ性のどちらに傾いているかを表す指標 体は常に弱アルカリ性に保たれるように調整されている |

| アシドーシスとは | 酸塩基平衡が崩れ、体が酸性に傾きすぎる状態 |

| アシドーシスの症状 | 呼吸が浅くなる、疲労感、食欲不振、意識障害、昏睡状態など |

| 酸塩基平衡を維持するための食生活 | 肉類や糖質の過剰摂取は体を酸性に傾ける 野菜や海藻類などアルカリ性食品の摂取は酸性に傾きがちな体を中和しバランスを整える |

アシドーシスとアシデミア

– アシドーシスとアシデミア私たちの体内は、常に弱アルカリ性に保たれています。これは、様々な化学反応が円滑に行われるために重要なことです。しかし、病気や生活習慣の乱れなどによって体の状態が酸性に傾いてしまうことがあります。これをアシドーシスと言います。アシドーシスは、必ずしも血液のpHが酸性になるわけではありません。私たちの体は、酸性に傾きすぎないように、様々な調整機能を働かせています。呼吸を活発にして二酸化炭素を排出したり、腎臓から酸性の物質を尿として排泄したりすることで、pHのバランスを保とうとするのです。しかし、体の調整機能を超えて酸が過剰に溜まったり、調整機能がうまく働かなくなったりすると、血液のpHが7.35未満にまで低下してしまいます。この状態をアシデミアと呼び、酸血症とも呼ばれます。つまり、アシドーシスは酸性に傾いた状態、アシデミアは実際に血液が酸性になった状態と言えるでしょう。アシドーシスは放置するとアシデミアに進行する可能性があり、どちらも体に悪影響を及ぼすため注意が必要です。アシドーシスやアシデミアを引き起こす原因は様々ですが、代表的なものとしては糖尿病や腎不全、激しい運動、呼吸機能の低下などが挙げられます。健康な状態を保つためには、バランスの取れた食事や適度な運動を心がけ、体の状態を定期的にチェックすることが大切です。

| 項目 | 説明 |

|---|---|

| アシドーシス | 体の状態が酸性に傾いた状態。必ずしも血液のpHが酸性になるわけではない。 |

| アシデミア(酸血症) | 体の調整機能を超えて酸が過剰に溜まり、血液のpHが7.35未満に低下した状態。 |

| アシドーシスとアシデミアの関係 | アシドーシスは放置するとアシデミアに進行する可能性がある。どちらも体に悪影響を及ぼす。 |

| 原因 | 糖尿病、腎不全、激しい運動、呼吸機能の低下など |

| 予防 | バランスの取れた食事、適度な運動、体の状態の定期チェック |

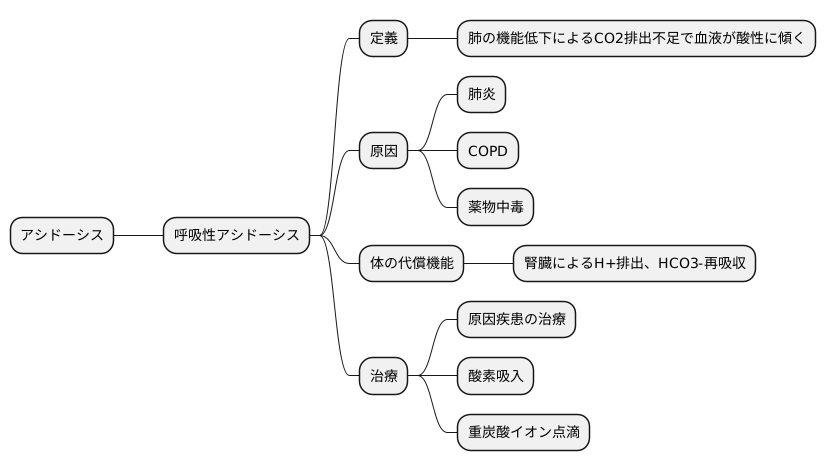

呼吸とアシドーシスの関係

– 呼吸とアシドーシスの関係私たちの体内は、常に弱アルカリ性に保たれています。しかし、様々な原因で酸性に傾いてしまうことがあり、これをアシドーシスと呼びます。アシドーシスを引き起こす原因は様々ですが、大きく分けて「呼吸性」と「代謝性」の二つに分類されます。呼吸性アシドーシスは、肺の機能が低下することによって起こります。例えば、肺炎や慢性閉塞性肺疾患(COPD)などの病気、あるいは薬物中毒などが原因で、肺が十分に酸素を取り込めず、二酸化炭素(CO2)を排出できない状態に陥ることがあります。この時、体内のCO2濃度が上昇し、血液が酸性に傾いてしまうのです。私たちの体は、酸性に傾いた状態を改善しようと、代償機能を働かせます。具体的には、腎臓が酸性の物質である水素イオン(H+)を尿として排出し、アルカリ性の物質である重炭酸イオン(HCO3−)を再吸収します。これにより、酸とアルカリのバランスを調整しようと試みるのです。呼吸性アシドーシスの治療には、まず原因となっている病気の治療を行います。同時に、酸素吸入によって肺の機能をサポートしたり、重炭酸イオンを点滴によって投与したりする治療が行われることもあります。

代謝性アシドーシスの多様な原因

私たちの体は、通常は酸性とアルカリ性のバランスがとれています。しかし、体内で酸が過剰に作られたり、酸を適切に排出できない状態になると、「代謝性アシドーシス」と呼ばれる状態に陥ります。これは、血液中の酸性度が過度に高まり、様々な体の機能に影響を及ぼす可能性のある危険な状態です。

代謝性アシドーシスの原因は多岐に渡ります。例えば、激しい運動や酸素不足の状況下では、体内でエネルギーを産生する過程で乳酸が蓄積し、「乳酸アシドーシス」を引き起こすことがあります。また、糖尿病の患者さんの場合、インスリンというホルモンが不足することで、「糖尿病性ケトアシドーシス」という状態になることがあります。これは、体内でエネルギー源として脂肪が分解される際にケトン体が過剰に作られ、血液を酸性に傾けることが原因です。

さらに、腎臓は体内の酸を尿として排出する重要な役割を担っていますが、腎臓の機能が低下すると、酸が体に蓄積しやすくなり、代謝性アシドーシスに繋がることがあります。また、重度の下痢が続く場合なども、体内の重炭酸イオンが過剰に失われることで、アシドーシスが引き起こされることがあります。

代謝性アシドーシスでは、血液中の重炭酸イオン(HCO3−)とbase excessが減少します。体は酸性に対抗しようと、呼吸を速くして二酸化炭素(PaCO2)を排出することで、酸性度を調整しようとします。これは、代償機能と呼ばれます。

| 分類 | 説明 | 原因例 |

|---|---|---|

| 代謝性アシドーシス | 体内で酸が過剰になる、または酸の排出がうまくいかない状態。血液の酸性度が高くなり、体の機能に影響が出る。 | 激しい運動、酸素不足、糖尿病、腎機能低下、重度の下痢など |

| 乳酸アシドーシス | 代謝性アシドーシスの一種。激しい運動などで乳酸が溜まる。 | – |

| 糖尿病性ケトアシドーシス | 代謝性アシドーシスの一種。糖尿病でインスリンが不足し、ケトン体が過剰になる。 | – |

| 代償機能 | アシドーシスに対抗するため、呼吸を速くして二酸化炭素を排出する。 | – |

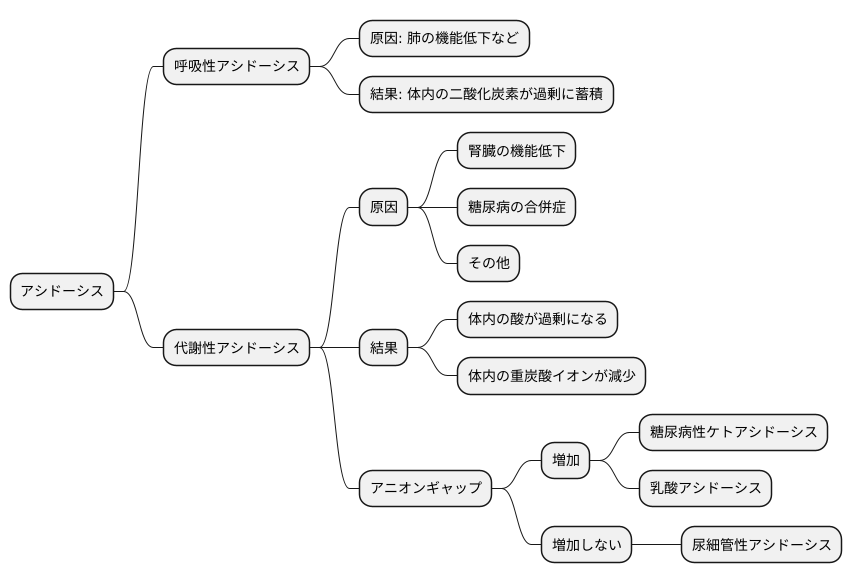

アニオンギャップで原因を見分ける

酸塩基平衡の異常であるアシドーシスには、大きく分けて呼吸性アシドーシスと代謝性アシドーシスがあります。呼吸性アシドーシスは、肺の機能低下などにより体内の二酸化炭素が過剰に蓄積することで起こるのに対し、代謝性アシドーシスは、腎臓の機能低下や糖尿病の合併症など、様々な原因によって体内の酸が過剰になる、あるいは体内の重炭酸イオンが減少することで起こります。

これらのアシドーシスを見分けるために重要な指標となるのが、「アニオンギャップ」です。アニオンギャップとは、血液中の陽イオンと陰イオンの差を指します。血液中には、ナトリウムやカリウムなどの陽イオンと、塩素や重炭酸イオンなどの陰イオンが存在し、通常は陽イオンと陰イオンの量はバランスが取れています。しかし、体内で酸が過剰に産生されたり、重炭酸イオンが減少したりすると、このバランスが崩れ、アニオンギャップが増加します。

代謝性アシドーシスの中には、アニオンギャップが増加するものと、増加しないものがあります。例えば、糖尿病性ケトアシドーシスや乳酸アシドーシスでは、アニオンギャップが増加します。一方、腎不全などによる尿細管性アシドーシスでは、アニオンギャップは増加しません。

このように、アニオンギャップは、代謝性アシドーシスの原因を特定する上で重要な手がかりとなります。アシドーシスが疑われる場合は、アニオンギャップを計算することで、原因疾患の絞り込みが可能となり、適切な治療法を選択する上で役立ちます。

複合的な要因も

体の状態を保つために重要な酸とアルカリのバランスが崩れ、酸性に傾きすぎる状態をアシドーシスと言います。アシドーシスには、大きく分けて呼吸性と代謝性の二つがあり、さらにこれらが組み合わさって起こる場合もあります。

呼吸性アシドーシスは、肺の病気などが原因で呼吸がうまくできなくなり、体内に二酸化炭素が過剰に溜まってしまうことで起こります。一方、代謝性アシドーシスは、糖尿病などの病気や、激しい運動、下痢などによって酸性の物質が体内に増えたり、腎臓の機能低下によって酸性の物質がうまく排出されなくなることで起こります。

さらに、呼吸性アシドーシスと代謝性アシドーシスが同時に起こる「混合性アシドーシス」も存在します。これは、例えば、重度の肺炎によって呼吸不全に陥りながら、同時にショック状態となって乳酸アシドーシスを併発するような場合に見られます。混合性アシドーシスの場合は、原因が複雑に絡み合っているため、その特定と適切な治療がより難しくなります。それぞれの原因に合わせた治療法を並行して行うなど、より慎重な対応が必要となる場合もあります。