原子力防災センター:いざという時のための備え

防災防犯を教えて

先生、「原子力防災センター」って、どんなところですか?

防災防犯の研究家

いい質問だね。「原子力防災センター」は、原子力災害が起きた時に、関係者が集まって、情報を共有したり、対策を考えたりする司令塔のような場所なんだよ。

防災防犯を教えて

司令塔ですか!具体的に、誰がそこで活動するんですか?

防災防犯の研究家

国や地方自治体の人はもちろん、放射線の専門家や、電力会社の人など、様々な人が集まって、力を合わせて対応にあたるんだよ。

原子力防災センターとは。

「防災・防犯に関する言葉である『原子力防災センター』について説明します。原子力防災センターは、『オフサイトセンター』や『緊急事態応急対策拠点施設』とも呼ばれます。これは、原子力災害が起きた時に、様々な関係者が集まって活動の指揮を執るための施設です。具体的には、避難した住民への支援など、様々な応急対策を行います。

関係機関としては、国や地方自治体、放射線医学総合研究所、日本原子力研究開発機構などが挙げられます。専門家も加わり、関係者全員で情報を共有し、連携して原子力災害に対応します。

原子力防災センターは、1999年に起きたJCO臨界事故の教訓を元に設置されました。原子力施設がある都道府県の区域にあり、全国に21箇所あります。その内訳は、経済産業省が指定したところが15箇所、経済産業省と文部科学省が指定したところが4箇所、文部科学省が指定したところが2箇所となっています。

原子力防災センターとは

– 原子力防災センターとは原子力防災センターは、原子力発電所で事故が発生し、放射性物質が漏れ出すような重大な事態となった際に、混乱を避けて迅速かつ的確に事故対応を行うための司令塔となる施設です。1999年に茨城県東海村で発生したJCO臨界事故では、関係機関の情報共有や連携が不足していたために、住民への避難指示が遅れるなど、初動対応に課題が残りました。この事故の教訓を踏まえ、二度と同じ過ちを繰り返さないために、国や地方自治体、原子力事業者、研究機関、専門家など、様々な関係者が一堂に会し、連携を強化できる拠点として原子力防災センターが設置されました。原子力防災センターは、「オフサイトセンター」や「緊急事態応急対策拠点施設」とも呼ばれています。原子力発電所などの現場から離れた場所に設置されていることから「オフサイト」と呼ばれ、事故発生時には関係者がここに集結し、24時間体制で情報収集・分析、対策の検討・決定、住民避難や被ばく医療などの指示を行います。また、原子力防災センターには、高度な通信設備や情報システムが整備されており、関係機関との間でリアルタイムな情報共有や指揮命令系統の統一を図ることができます。このように、原子力防災センターは、原子力災害発生時の対応拠点として極めて重要な役割を担っているのです。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 定義 | 原子力発電所の事故発生時に、迅速かつ的確に事故対応を行うための司令塔となる施設 |

| 設置理由 | 1999年のJCO臨界事故の教訓を踏まえ、関係機関の連携強化のため |

| 別称 | オフサイトセンター、緊急事態応急対策拠点施設 |

| 機能 |

|

| 関係者 | 国、地方自治体、原子力事業者、研究機関、専門家など |

センターの役割と機能

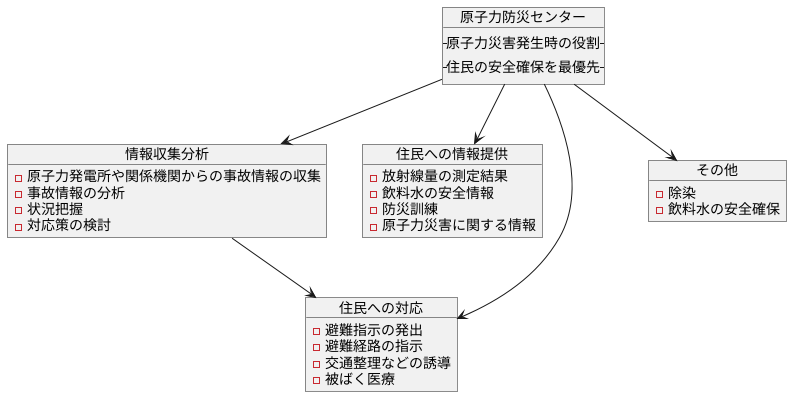

原子力防災センターは、地域住民の安全確保を何よりも重要視し、原子力災害発生時に様々な役割を果たす重要な機関です。事故発生時の混乱した状況下においても、住民の安全を第一に考え、迅速かつ的確な対応を行うことが求められます。

センターの主な役割としては、まず第一に、原子力発電所や関係機関からの事故情報の収集と分析が挙げられます。得られた情報を基に、事故の状況を正確に把握し、適切な対応策を検討します。次に、収集した情報に基づき、住民に対する避難指示の発出を行います。これは、住民の生命を守るための最も重要な判断であり、迅速かつ適切な指示が求められます。また、避難指示に従って、住民が安全な場所に速やかに避難できるよう、避難経路の指示や交通整理などの誘導を行います。

さらに、センターは、放射線量の測定と監視も重要な役割として担っています。環境中の放射線量を常時監視し、その結果を住民に周知することで、被ばくリスクの低減を図ります。必要に応じて、除染や飲料水の安全確保などの対策も講じます。また、被ばくした可能性のある住民に対しては、適切な医療を提供できる体制を整備しています。

原子力防災センターは、これらの活動を通して、関係機関と緊密に連携し、迅速かつ的確な災害対応を実現します。平常時には、住民や関係者に対する防災訓練の実施や情報提供を行い、原子力災害に対する意識向上と備えの充実を図っています。定期的な訓練を通して、関係機関との連携強化や住民への情報伝達の円滑化を図り、万が一の事態に備えています。

全国に広がるネットワーク

– 全国に広がるネットワーク

原子力災害は、ひとたび発生すれば、その影響は広範囲に及び、甚大な被害をもたらす可能性があります。そのため、迅速かつ的確な対応が求められますが、それは一つの地域だけで解決できる問題ではありません。そこで、国全体で連携し、緊急時に備えた体制を構築することが重要となります。

原子力防災センターは、このような考え方の下、原子力施設が存在する都道府県の区域を中心に、全国に21箇所設置されています。その内訳は、経済産業省が指定するものが15箇所、経済産業省と文部科学省が共同で指定するものが4箇所、文部科学省が単独で指定するものが2箇所となっています。

これらのセンターは、それぞれが地域の実情に応じて、専門的な知識や技術を持った職員を配置し、24時間体制で監視や情報収集、住民への情報提供などを行っています。また、原子力災害が発生した場合には、関係機関と連携し、避難誘導や被ばく医療などの支援活動を行います。このように、原子力防災センターは、全国規模のネットワークを築くことで、いかなる事態にも対応できるよう、万全の備えを図っています。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 原子力災害の特徴 | – 広範囲に影響 – 甚大な被害の可能性 |

| 対策 | – 迅速かつ的確な対応 – 国全体での連携体制構築 |

| 原子力防災センター | – 全国21箇所設置 – 経済産業省指定:15箇所 – 経済産業省・文部科学省共同指定:4箇所 – 文部科学省指定:2箇所 |

| センターの役割 | – 24時間体制での監視・情報収集 – 住民への情報提供 – 関係機関との連携 – 避難誘導、被ばく医療などの支援活動 |

備えの重要性

原子力災害は、ひとたび起きてしまえば、私たちの命や健康、財産、そして周りの環境に大きな被害をもたらす可能性があります。 原子力災害は、他の災害と比べて、その影響が長く続く可能性もあるため、原子力防災センターの役割は非常に重要です。そして、日頃からの備えが何よりも大切になります。

関係機関は協力体制を強化し、緊急時の対応の手順などを常に確認しておく必要があります。例えば、避難経路の確認や情報伝達の手段、役割分担などを定期的に訓練することが重要です。また、住民一人ひとりが原子力災害についての正しい知識を身につけることも重要です。具体的には、原子力災害が起きた際にどのようなことが起こるのか、どのような情報が発信されるのか、そして、自分自身はどのように行動すべきなのかを事前に理解しておく必要があります。

原子力防災センターは、住民に対して、分かりやすく、正確な情報を提供する役割を担っています。パンフレットやホームページ、防災訓練などを通して、住民の防災意識を高める活動が重要です。また、地域住民が主体的に防災活動に参加できる環境を作ることも大切です。

原子力災害は、決して他人事ではありません。関係機関と住民が協力し、日頃から備えをしっかりとしておくことで、被害を最小限に抑えることができます。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 原子力災害の特徴 | – 命、健康、財産、環境への深刻な被害 – 長期的な影響の可能性 |

| 関係機関の役割 | – 協力体制の強化 – 緊急時対応の確認(避難経路、情報伝達、役割分担など) – 定期的な訓練の実施 |

| 住民への呼びかけ | – 原子力災害に関する正しい知識の習得(発生時の状況、情報、行動など) – 防災意識の向上 |

| 原子力防災センターの役割 | – 分かりやすく正確な情報提供(パンフレット、ホームページ、防災訓練など) – 住民参加型の防災活動の推進 |

| 重要性 | – 原子力災害は他人事ではないという認識 – 関係機関と住民の協力による被害の最小限化 |