組織横断の危機管理:ICSとは?

防災防犯を教えて

先生、「ICS」って最近よく聞くけど、どんな意味ですか?

防災防犯の研究家

「ICS」は、大きな災害が起きたときに、色々な組織が協力して、スムーズに活動するための仕組みのことだよ。例えば、消防や警察、自衛隊などが、情報を共有したり、役割分担を決めたりするのに役立つんだ。

防災防犯を教えて

なるほど。みんなで協力することが大切なんですね。具体的には、どんな時に役立つのですか?

防災防犯の研究家

例えば、大きな地震が起きた時、避難場所の運営や物資の供給など、たくさんの活動を同時に行う必要があるよね。そんな時に、「ICS」があると、誰が何をすべきか明確になるから、混乱を防いで効率的に活動できるんだ。

ICSとは。

防災や防犯の分野で「ICS」という用語が使われることがあります。「ICS」は、アメリカを中心とした欧米で発展した危機管理の手法の一つです。災害などが発生した際に、それぞれの組織や機関が連携して、効率的に対応できるようにするための仕組みのことを指します。

災害時の混乱を減らす仕組み

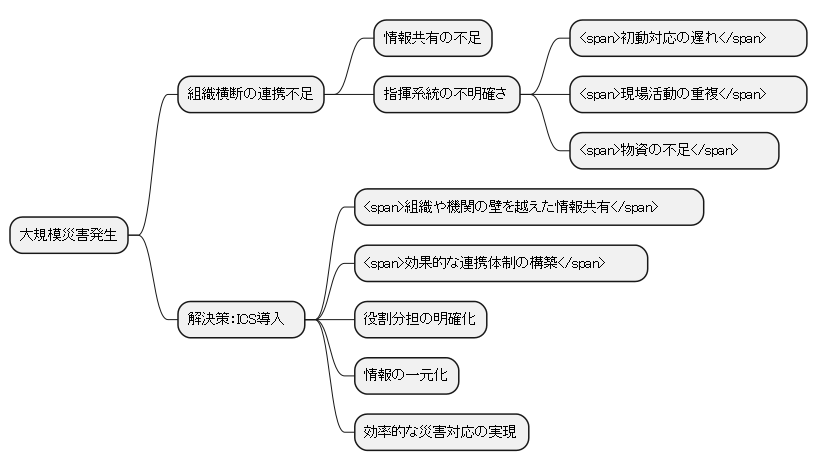

大規模な災害が発生すると、警察、消防、自治体、医療機関など、様々な組織が対応にあたり、それぞれが活動するため、全体の連携が難しく、混乱が生じやすい状況に陥ります。

情報共有がスムーズに行われず、指揮系統が不明確になることで、初動対応の遅れや、現場での活動の重複、物資の不足など、非効率な活動につながる可能性があります。

このような問題を防ぎ、災害時に迅速かつ的確な対応を行い、被害を最小限に抑えるためには、関係機関が共通の認識のもと、協力して活動することが重要です。

そこで、組織や機関の壁を越えて、情報共有や意思決定をスムーズに行い、効果的な連携体制を構築するためのシステムとして、ICSという考え方が生まれました。

ICSは、役割分担を明確化し、情報の一元化を図ることで、組織全体の連携を強化し、効率的な災害対応を実現します。

ICS:組織を超えた連携を可能にする

– ICS組織を超えた連携を可能にするICSは、Incident Command Systemの略で、日本語では「事件指揮システム」と訳されます。災害は、いつ、どこで、どのくらいの規模で発生するか予測が難しく、発生時には、警察、消防、行政、医療機関など、多くの機関がそれぞれの役割を担いながら、連携して対応にあたることが求められます。しかし、従来のように、各機関が独自のルールや指揮系統で活動すると、情報共有がスムーズに進まなかったり、指示が混乱したりするなど、迅速かつ効率的な対応の妨げとなる場合がありました。そこで、ICSは、異なる機関が共通のルールと構造のもとで連携し、効果的に活動するためのシステムとして、開発されました。ICSの特徴は、以下の点が挙げられます。* -共通の用語と組織体制- 全ての機関が共通の用語や組織体制を用いることで、組織の壁を越えたスムーズな情報伝達を可能にします。* -指揮命令系統の一元化- 全体の責任者である「指揮官」のもとに指揮命令系統を一本化することで、混乱を避け、迅速な意思決定を実現します。* -柔軟な組織編成- 災害の規模や状況に応じて、必要な機能を備えた組織を柔軟に編成することで、効率的かつ効果的な対応を可能にします。ICSを導入することで、関係機関間の連携が強化され、災害対応の効率性が向上することで、被害の軽減や早期復旧に繋がると期待されています。

| 従来の災害対応の課題 | ICSの導入効果 |

|---|---|

| 各機関が独自のルールや指揮系統で活動するため、情報共有がスムーズに進まず、指示が混乱したりするなど、迅速かつ効率的な対応の妨げとなる場合があった。 | 異なる機関が共通のルールと構造のもとで連携し、効果的に活動するためのシステムを構築することで、これらの課題を解決。 |

| ICSの特徴 | 効果 |

|---|---|

| 共通の用語と組織体制 | 組織の壁を越えたスムーズな情報伝達を可能にする |

| 指揮命令系統の一元化 | 混乱を避け、迅速な意思決定を実現する |

| 柔軟な組織編成 | 効率的かつ効果的な対応を可能にする |

共通の責任体制と情報共有の仕組み

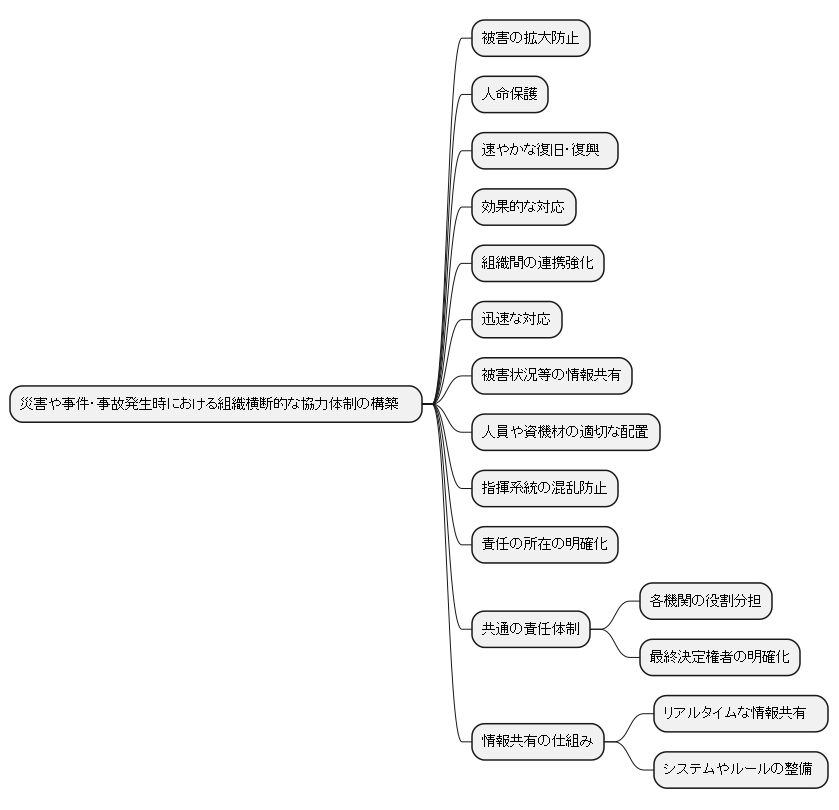

災害や事件・事故発生時における、組織横断的な協力体制の構築は、被害の拡大を防ぎ、人命を守り、速やかな復旧・復興を目指す上で非常に重要です。共通の責任体制と情報共有の仕組みを構築することで、組織間の連携を強化し、より効果的な対応が可能になります。

共通の責任体制とは、関係する複数の機関がそれぞれどのような役割を担い、誰が最終的な決定権を持つのかを明確にすることです。これは、いざというときに指揮系統が混乱し、対応が遅延することを防ぐために非常に重要です。例えば、大規模な地震が発生した場合、消防や警察、自衛隊、医療機関など、多くの機関が関与します。このような場合に、それぞれの機関が自分の役割と責任を理解し、連携して行動しなければ、迅速かつ効果的な対応はできません。

情報共有の仕組みとは、関係機関が情報をリアルタイムで共有し、状況を共有するためのシステムやルールのことを指します。迅速かつ的確な状況判断と対応のためには、正確な情報を関係者全員が共有することが不可欠です。例えば、被災状況や被害状況、救助活動の進捗状況などを共有することで、各機関が必要な人員や資機材を適切な場所に迅速に派遣することが可能になります。

共通の責任体制と情報共有の仕組みを事前に構築しておくことで、関係機関が一体となり、より迅速かつ効果的に災害や事件・事故に対応できるようになります。これは、被害の拡大を防ぎ、人々の安全を確保するために非常に重要です。

柔軟性と拡張性:様々な規模に対応

– 柔軟性と拡張性様々な規模に対応災害対応活動においては、状況の変化に柔軟に対応できる体制を整えておくことが不可欠です。その点において、インシデント指揮システム(ICS)は、小規模な災害から大規模な災害まで、あらゆる規模の事態に対応できる柔軟性と拡張性を備えています。ICSは、組織の規模や構造を、状況に合わせて柔軟に変更できる仕組みになっています。例えば、少人数で対応可能な小規模な火災が発生した場合には、現場に駆けつけた消防隊員だけで初期対応を行い、必要に応じて徐々に指揮命令系統を構築していくことができます。一方、広範囲に影響を及ぼす大規模な地震が発生した場合には、国や地方公共団体、関係機関などを含めた大規模な組織を迅速に構築し、効率的な災害対応活動を行うことができます。ICSの柔軟性と拡張性は、災害の種類や発生場所を問わず、あらゆる危機対応に適用できるという点も大きなメリットです。地震や台風などの自然災害はもちろんのこと、大規模な事故やテロ事件など、発生原因を問わず、効果的な対応を行うための枠組みを提供してくれます。このように、ICSは様々な状況下で効果を発揮する、非常に優れたシステムと言えるでしょう。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 柔軟性と拡張性 | 小規模な災害から大規模な災害まで、あらゆる規模の事態に対応できる。 |

| 小規模災害時 | 現場の担当者だけで初期対応を行い、必要に応じて指揮命令系統を構築していく。 |

| 大規模災害時 | 国や地方公共団体などを含めた大規模な組織を迅速に構築し、効率的な災害対応活動を行う。 |

| 適用範囲 | 災害の種類や発生場所を問わず、あらゆる危機対応に適用できる。 |

| 例 | 地震、台風などの自然災害、大規模な事故、テロ事件など |

日本における導入と今後の展望

– 日本における導入と今後の展望近年、日本でも導入が進んでいる「インシデント・コマンド・システム(ICS)」。これは、元々はアメリカで発展した危機管理における組織運営の考え方です。日本では、2011年の東日本大震災を教訓に、災害対応において組織間の連携を円滑に行うことの重要性が改めて認識されるようになりました。この教訓から、ICSの考え方に関心が集まり、日本国内でも導入が進むようになったのです。ICS導入のメリットは、災害発生時だけでなく、平時からの備えにも役立つという点にあります。共通のルールに基づいた訓練を重ねることで、組織間の連携が強化され、災害発生時の初動対応の遅れや混乱を防ぐことができます。また、役割分担を明確にすることで、責任の所在が曖昧になることを防ぎ、効率的かつ迅速な意思決定を可能にします。日本においては、消防や警察などの機関を中心にICSの導入が進められています。さらに、大規模なイベントにおける安全対策や、企業における危機管理の場面でも活用され始めており、その範囲は広がりを見せています。今後、ICSの更なる導入と普及を進めることで、より効果的な危機管理体制を構築することが期待されています。これは、国民の安全・安心を守る上で極めて重要な課題と言えるでしょう。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 背景 | 東日本大震災を教訓に、組織間連携の重要性を認識 |

| ICSとは | アメリカで発展した危機管理における組織運営の考え方 |

| メリット | – 組織間の連携強化による初動対応の迅速化 – 明確な役割分担による効率的な意思決定 – 平時からの備えにも活用可能 |

| 日本における現状 | – 消防や警察などを中心に導入が進展 – 大規模イベントや企業の危機管理にも活用開始 |

| 今後の展望 | 更なる導入と普及により効果的な危機管理体制の構築 |