知っておきたい腸の健康と免疫の関係

防災防犯を教えて

先生、「バクテリアルトランスロケーション」って、腸の細菌が体の中に移って病気になると聞いたんですが、具体的にどんな時に起こるんですか?

防災防犯の研究家

良い質問ですね! バクテリアルトランスロケーションは、体が弱っている時、例えば栄養が十分に取れていなかったり、強いストレスを感じていたりする時に起こりやすくなります。腸は普段、体の中に入ってくる悪いものから守る役割をしていますが、体が弱るとその防御が弱くなってしまうんです。

防災防犯を教えて

なるほど。じゃあ、病気の人などは特に気を付けないといけないんですね。他に、バクテリアルトランスロケーションを防ぐためにはどんなことをすれば良いのでしょうか?

防災防犯の研究家

そうですね。日頃からバランスの取れた食事を摂って、十分な睡眠と適度な運動を心がけることが大切です。ストレスを溜め込まないように、自分なりのリフレッシュ方法を見つけるのも良いですね。

バクテリアルトランスロケーションとは。

災害時や犯罪発生時などの非常時に関係してくる言葉に「バクテリアルトランスロケーション」というものがあります。これは、本来いるべき腸の中にとどまっているはずの細菌が、腸の壁を突破して体内に侵入してしまう現象です。十分な栄養が摂れない状態や、強いストレス、あるいは腸の病気などによって、体の抵抗力が全体的に、あるいは部分的に弱まってしまうことが原因として考えられています。このような状態になると、本来は細菌を排除する役割を持つ肝臓の働きも低下し、腸の壁が薄くなってしまうことも、細菌が侵入しやすくなる一因です。この現象は、最初、原因不明の敗血症や複数の臓器が機能不全に陥る病気の原因として注目されました。最近では、さらに広い意味で捉えられており、腸内細菌そのものだけでなく、細菌が作り出す毒素が体内へ移行することも含むようになっています。さらに、腸の壁やリンパ節で作られるサイトカインという物質が、腸の壁やリンパ節で過剰に作られることで引き起こされる全身性の炎症反応も含まれる場合があります。これらの問題を防ぐためには、口からではなく、腸に直接栄養を送り込む方法が有効であるかどうか、現在議論されています。

腸内細菌の移動と全身への影響

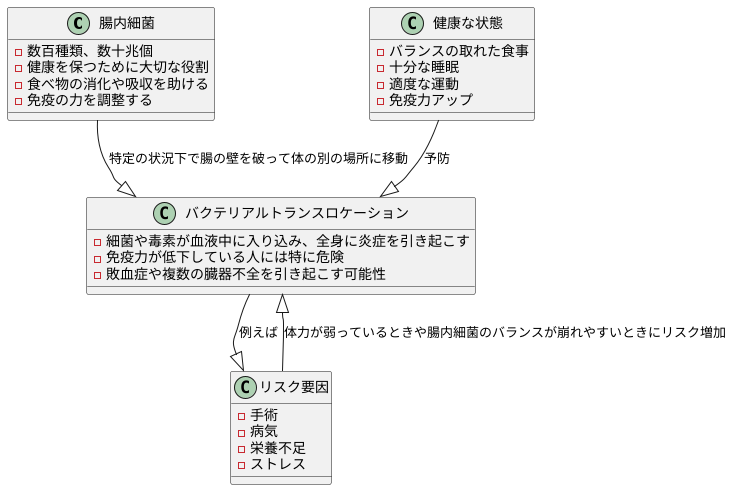

私たちの腸の中には、数百種類、数十兆個もの腸内細菌が住んでいて、健康を保つために大切な役割をしています。ふだん、これらの細菌は腸の中にとどまり、食べ物の消化や吸収を助けたり、免疫の力を調整したりしています。

しかし、特定の状況下では、これらの腸内細菌が腸の壁を破って、体の別の場所に移動することがあります。これが「バクテリアルトランスロケーション」と呼ばれる現象です。

バクテリアルトランスロケーションが起こると、細菌やその毒素が血液の中に入り込み、全身に炎症を引き起こす可能性があります。これは、免疫力が低下している人にとっては特に危険で、敗血症や複数の臓器が機能しなくなるなどの重い状態を引き起こす可能性があります。

例えば、手術や病気、栄養不足などが原因で体力が弱っているときや、ストレスを感じているときなどは、腸内細菌のバランスが崩れやすく、バクテリアルトランスロケーションのリスクが高まります。

健康な状態を保ち、腸内環境を整えておくことは、バクテリアルトランスロケーションを防ぐ上で重要です。バランスの取れた食事や十分な睡眠、適度な運動を心がけ、免疫力を高めるようにしましょう。

バクテリアルトランスロケーションが起こる原因

バクテリアルトランスロケーションは、健康状態や生活習慣、加齢など、様々な要因によって発生する可能性があります。

本来、私達の腸内には多くの細菌が存在し、種類ごとにグループを作って生活しています。

健康な状態であれば、これらの細菌は体にとって有益な働きをしてくれていますが、体調不良や強いストレス、老化などによって体の抵抗力が弱まると、細菌の集団は本来いるべき場所から移動しやすくなります。

例えば、加齢によって免疫の働きが低下すると、腸内細菌の集団構成が乱れ、バランスが崩れてしまうことがあります。

その結果、特定の種類の細菌が増えすぎてしまい、腸の壁を乗り越えて体内へ侵入してしまうリスクが高まります。

また、過剰なストレスは自律神経の働きに影響を与え、腸の動きや血液の流れを悪くするため、バクテリアルトランスロケーションのリスクを高める要因となります。

さらに、栄養バランスの偏った食事や、過度な飲酒、消化管の病気なども、腸内環境を悪化させ、バクテリアルトランスロケーションを引き起こす可能性があります。

手術や怪我などによって体が大きなダメージを受けると、免疫力が低下し、腸内細菌の制御が難しくなるため、注意が必要です。

| 要因 | 詳細 | 影響 |

|---|---|---|

| 健康状態や生活習慣、加齢 | 様々な要因が関与 | バクテリアルトランスロケーション発生の可能性を高める |

| 加齢による免疫低下の影響 | 免疫の働きが低下 腸内細菌の集団構成が乱れる バランスが崩れる |

特定の種類の細菌が増殖 腸の壁を乗り越え体内へ侵入するリスク増加 |

| 過剰なストレスの影響 | 自律神経の働きに影響 腸の動きや血液の流れが悪化 |

バクテリアルトランスロケーションのリスク増加 |

| 栄養バランスの偏り、過度な飲酒、消化管の病気 | 腸内環境を悪化 | バクテリアルトランスロケーションのリスク増加 |

| 手術や怪我 | 免疫力が低下 腸内細菌の制御が困難 |

バクテリアルトランスロケーションのリスク増加 |

全身性炎症反応症候群(SIRS)との関連

– 全身に広がる炎症反応とのつながり

腸の中にいるはずの細菌が、腸の壁をこえて体の中に入り込んでしまう「バクテリアルトランスロケーション」。これは、単に細菌が移動するだけでなく、細菌が出す体に悪い物質や、炎症を引き起こす物質が血液に入り込むことで、全身に炎症反応を引き起こす可能性があります。

この全身に広がる炎症反応は、「全身性炎症反応症候群(SIRS)」と呼ばれ、高熱、脈が速くなる、呼吸が速くなる、血液中の白血球が増えるといった症状が現れます。さらに悪化すると、体の様々な臓器がうまく働かなくなったり、ショック状態に陥ったりする危険性もはらんでいます。

SIRSの原因は、細菌による感染症だけでなく、怪我、やけど、膵臓の炎症など、様々なものが考えられます。そして、バクテリアルトランスロケーションは、これらの原因によって引き起こされるSIRSにおいて、重要な役割を果たしていると考えられています。

腸の健康を守るための対策

毎日の生活で私たちを支えている臓器の一つに、「腸」があります。食べ物の消化吸収を行うだけでなく、免疫にも深く関わっていることが近年分かってきました。しかし、食生活の乱れやストレスによって腸内環境が崩れると、腸の働きが弱まり、様々な不調を引き起こす可能性があります。このような状態を防ぎ、健康な腸を守るためには、一体どのようなことに気をつければ良いのでしょうか?

まず、「食生活」は腸の健康に直結する要素です。野菜や果物に多く含まれる食物繊維は、腸内の善玉菌のエサとなり、腸内環境を整えるのに役立ちます。また、ヨーグルトや納豆、味噌などの発酵食品も、善玉菌を増やし、腸内環境を良好に保つ働きがあります。反対に、脂肪分の多い食事や加工食品の摂りすぎは、腸内環境を悪化させる原因となりますので、注意が必要です。

次に、「適度な運動」も腸の働きを活発にするために効果的です。軽い運動でも、腸の動きを促進し、消化吸収を助ける効果が期待できます。毎日忙しいと運動の時間が取れない方もいるかもしれませんが、軽いストレッチや散歩など、できる範囲で体を動かす習慣をつけましょう。

そして、見落としがちですが、「睡眠」も腸の健康に大きく影響します。睡眠不足は、自律神経のバランスを崩し、腸内環境を乱す原因となります。質の高い睡眠を十分にとることは、腸内環境を整え、健康な状態を保つために欠かせません。

このように、腸の健康を守るためには、日常生活における様々な要素が関わってきます。バランスの取れた食事、適度な運動、十分な睡眠を心がけ、心身ともに健康な状態を保つようにしましょう。

経腸栄養の役割

– 経腸栄養の役割

病気や怪我、または手術の後遺症などによって、口から十分な量の食事を摂ることが難しい場合があります。このような場合に、口以外の経路から栄養を補給する方法として、経腸栄養があります。

経腸栄養は、鼻から胃や小腸に栄養を送る経鼻経管栄養と、お腹に開けた小さな穴から直接胃や小腸に栄養を送る経管栄養があります。

経腸栄養は、必要な栄養を補給するだけでなく、腸の機能を維持する上でも重要な役割を担っています。口から食事を摂らない状態が続くと、腸の働きが弱まり、消化吸収機能が低下してしまうことがあります。また、腸内の細菌のバランスが崩れ、感染症のリスクが高まる可能性も懸念されます。

経腸栄養を行うことで、腸に栄養が送られ、腸の動きが活発化し、腸内環境の悪化を防ぐ効果も期待できます。

近年では、腸内環境を改善する効果が期待できる成分を配合した経腸栄養剤も開発されており、患者さんの状態に合わせて、より適切な栄養管理が行われています。

経腸栄養は、栄養補給だけでなく、腸の機能維持、免疫力の向上、感染症の予防など、様々な効果が期待できます。医師や管理栄養士の指導のもと、適切な栄養管理を行うようにしましょう。

| 経腸栄養とは | 種類 | メリット | その他 |

|---|---|---|---|

| 口から十分な食事が摂れない場合に、口以外の経路から栄養を補給する方法 | ・経鼻経管栄養 ・経管栄養 |

・必要な栄養を補給 ・腸の機能を維持 ・腸内環境の悪化を防ぐ ・免疫力の向上 ・感染症の予防 |

・腸内環境を改善する成分を配合した経腸栄養剤も開発されている ・医師や管理栄養士の指導のもと、適切な栄養管理を行う |