身近な脅威:アレルギーについて

防災防犯を教えて

先生、「アレルギー」って言葉はよく聞くんですけど、防災や防犯と何か関係があるんですか?

防災防犯の研究家

素晴らしい質問ですね!実は、防災や防犯を考える上で、アレルギーは非常に重要なんです。例えば、避難所で特定の食品のアレルギーを持つ人がいたら、食料配給で配慮が必要になりますよね?

防災防犯を教えて

あー、確かに!避難所で食べ物が原因で体調が悪くなったら大変ですもんね。

防災防犯の研究家

その通り! 災害時はいつも通りの食事が難しい場合もあるから、アレルギー対応は命に関わる問題なんです。他にも、薬や虫刺されなど、アレルギーが原因で緊急事態になるケースはたくさんありますよ。

アレルギーとは。

「災害や犯罪から身を守るために知っておきたい言葉に『アレルギー』があります。アレルギーとは、特定の物質に触れた後、再び同じ物質に触れることで、体が過剰に反応し、全身や一部分に不調が出てしまうことをいいます。アレルギーは、クームズ分類という方法で4つの種類に分けられます。特に緊急で対応が必要なアレルギーには、次のようなものがあります。まず、IgE抗体というものが関係する「Ⅰ型アレルギー」と呼ばれるものがあります。これは「即時型アレルギー」とも呼ばれ、息が苦しくなる「気管支喘息」や、ショック症状が出る「アナフィラキシー」といった病気の原因となります。次に、「Ⅱ型アレルギー」と呼ばれるものがあります。これは「細胞障害型アレルギー」とも呼ばれ、自分の血液を体が壊してしまう「自己免疫性溶血性貧血」や、グッドパスチャー症候群といった病気が挙げられます。そして、「Ⅲ型アレルギー」と呼ばれるものがあります。これは「免疫複合型アレルギー」とも呼ばれ、「免疫複合体」と「補体」というものが関係する反応で、「アルサス反応」などがその例です。最後に、「Ⅳ型アレルギー」と呼ばれるものがあります。これは「遅延型アレルギー」とも呼ばれ、Tリンパ球による「細胞性免疫反応」と呼ばれるものが関係しています。」について

アレルギーとは

– アレルギーとは私たちの体は、外から侵入してくるウイルスや細菌などの異物から身を守るために、『免疫』というシステムを持っています。通常、免疫は体にとって有害な異物だけに反応し、これらを攻撃して排除することで健康を守っています。

しかし、本来であれば体に害のない無害な物質に対して、この免疫システムが過剰に反応してしまうことがあります。これが『アレルギー』と呼ばれる反応です。

アレルギー反応を引き起こす原因となる物質は『アレルゲン』と呼ばれ、代表的なものとして、花粉、食べ物(卵、牛乳、小麦など)、ダニ、ハウスダスト、ペットの毛、薬などが挙げられます。

アレルゲンは人によって異なり、同じものでも反応する人としない人がいます。また、アレルギー反応の症状は、くしゃみ、鼻水、鼻詰まり、目のかゆみ、皮膚の発疹やかゆみなど、比較的軽いものから、呼吸困難、意識障害など、重篤なものまでさまざまです。

アレルギー反応は、アレルゲンを特定し、可能な限り接触を避けることが重要です。また、症状に応じて薬物療法が行われることもあります。気になる症状がある場合は、自己判断せずに医療機関を受診しましょう。

| 項目 | 説明 |

|---|---|

| アレルギーとは |

|

| アレルゲン |

|

| 症状 |

|

| 対策 |

|

アレルギーの種類

– アレルギーの種類についてアレルギー反応は、その反応のメカニズムによって大きく4つのタイプに分類されます。私達が普段耳にすることの多い花粉症や食物アレルギーは、即時型と呼ばれるI型アレルギーに分類されます。 I型アレルギーは、原因となる物質(アレルゲン)に初めて接触した際に、体内で特定の抗体(IgE抗体)が作られます。そして、再び同じアレルゲンが体内に侵入すると、IgE抗体は肥満細胞という細胞と結合します。この結合が引き金となり、ヒスタミンなどの化学物質が放出され、くしゃみ、鼻水、皮膚の発疹など、様々なアレルギー症状が現れます。I型アレルギー以外のタイプとしては、細胞障害型、免疫複合型、遅延型などがあります。これらのタイプは、それぞれ異なるメカニズムでアレルギー反応を引き起こします。例えば、細胞障害型アレルギーは、抗体が自身の細胞を誤って攻撃してしまうことで発症し、免疫複合型アレルギーは、抗原と抗体が結合した免疫複合体が組織に沈着することで発症します。また、遅延型アレルギーは、アレルゲンに対する反応が遅れて現れるのが特徴です。このようにアレルギー反応は複雑なメカニズムで引き起こされるため、自己判断せずに、アレルギーの症状が出た場合は医療機関を受診し、適切な検査や治療を受けることが重要です。

| アレルギータイプ | 概要 |

|---|---|

| I型アレルギー (即時型) | – 花粉症や食物アレルギー – アレルゲンに初接触時にIgE抗体が作られる – 再度アレルゲン侵入時にIgE抗体が肥満細胞と結合し、ヒスタミンなどを放出 – くしゃみ、鼻水、皮膚の発疹などの症状 |

| 細胞障害型 | – 抗体が自身の細胞を誤って攻撃 |

| 免疫複合型 | – 抗原と抗体が結合した免疫複合体が組織に沈着 |

| 遅延型 | – アレルゲンに対する反応が遅れて現れる |

アレルギー反応の症状

– アレルギー反応の症状

アレルギー反応は、特定の物質(アレルゲン)に対する体の過剰な免疫反応です。その症状は、皮膚、鼻、目、気道、消化器など、体の様々な場所に現れます。

皮膚では、じんましん、かゆみ、赤みなどがみられます。かゆみは非常に強く、我慢するのが難しい場合もあります。また、皮膚が赤く腫れ上がり、熱を帯びることもあります。

鼻の症状としては、くしゃみ、鼻水、鼻詰まりなどがあげられます。くしゃみは連続して起こることも多く、鼻水は水のようにサラサラしたものから、粘り気の強いものまで様々です。鼻詰まりは、呼吸を苦しくさせるため、日常生活に支障をきたすこともあります。

目では、充血やかゆみ、涙目などの症状が現れます。目がかゆくてこすってしまうと、症状が悪化することがあるので注意が必要です。

気道では、咳、喘鳴(呼吸時にゼーゼー、ヒューヒューという音がする)、呼吸困難などがみられます。呼吸困難は、命に関わることもあるため、特に注意が必要です。

消化器では、腹痛、下痢、嘔吐などがみられます。これらの症状は、食中毒と間違われることもあるため、注意が必要です。

これらの症状は、アレルゲンに対する暴露後、数分から数時間以内に現れることが多く、その程度はアレルゲンの種類や量、個人の感受性によって大きく異なります。少しでも異常を感じたら、自己判断せずに、医療機関を受診しましょう。

| 部位 | 症状 |

|---|---|

| 皮膚 | じんましん、かゆみ、赤み、腫れ |

| 鼻 | くしゃみ、鼻水、鼻詰まり |

| 目 | 充血、かゆみ、涙目 |

| 気道 | 咳、喘鳴、呼吸困難 |

| 消化器 | 腹痛、下痢、嘔吐 |

アナフィラキシー

アレルギー反応は誰にでも起こる可能性がありますが、その中でも特に注意が必要なのがアナフィラキシーと呼ばれる重篤なアレルギー反応です。

アナフィラキシーは、原因となる物質(アレルゲン)に身体が触れた後、数分から数十分以内という非常に短い時間で症状が現れます。そして、じんましんや呼吸困難、血圧低下など、複数の臓器に様々な症状を引き起こします。

特に注意すべき点は、放置すると命に関わる危険性があることです。アナフィラキシーの原因となるアレルゲンはさまざまで、食品や薬、ハチなどの昆虫の毒など、人によって異なります。

アナフィラキシーは症状の進行が非常に速いため、迅速な対応が不可欠です。そのためには、アナフィラキシーの初期症状をよく理解し、適切な処置を行うことが重要です。

| 項目 | 詳細 |

|---|---|

| 症状の特徴 | – 数分から数十分以内の急速な発症 – じんましん、呼吸困難、血圧低下など、複数の臓器に症状が現れる |

| 危険性 | 放置すると命に関わる危険がある |

| 原因物質(アレルゲン) | – 食品 – 薬 – ハチなどの昆虫の毒 – その他、人によって異なる |

| 注意点 | 迅速な対応が不可欠 |

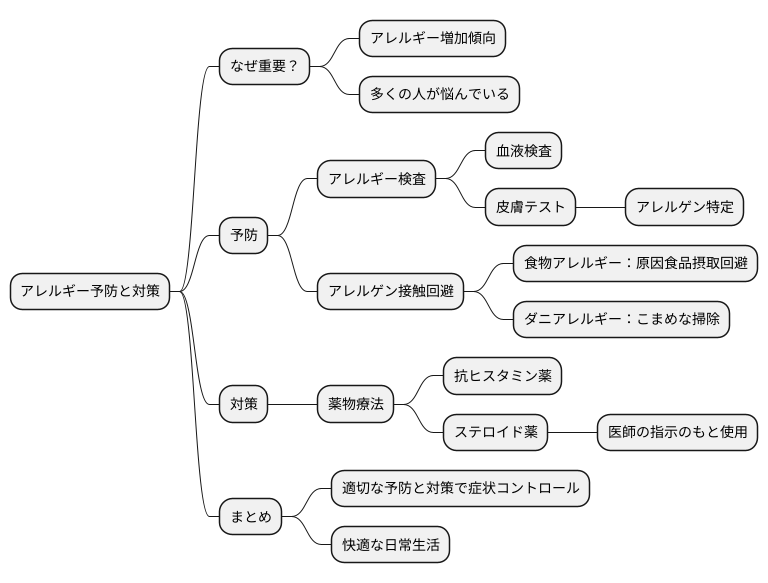

アレルギーの予防と対策

アレルギーの予防と対策は、現代社会においてますます重要性を増しています。なぜなら、アレルギーは増加傾向にあり、多くの人々がその症状に悩まされているからです。

アレルギーを予防するには、まず自分が何のアレルギーを持っているのかを正しく知る必要があります。血液検査や皮膚テストといったアレルギー検査を受けることで、原因となるアレルゲン(アレルギーを引き起こす物質)を特定することができます。アレルゲンが特定できたら、そのアレルゲンとの接触を極力避けることが重要です。例えば、食物アレルギーの場合、原因となる食品を摂取しないようにする、ダニアレルギーの場合、こまめな掃除を心がけるなど、生活習慣の見直しも必要となります。

アレルギー症状が出てしまった場合は、薬物療法で症状を抑えることも有効です。アレルギー症状を抑える薬には、抗ヒスタミン薬やステロイド薬など様々な種類があります。症状の重さや種類に合わせて、医師の指示のもと適切な薬を使用する必要があります。自己判断で市販薬を使用することは避け、必ず医療機関を受診するようにしましょう。

アレルギーは、適切な予防と対策を継続することで、症状をコントロールし、快適な日常生活を送ることができます。日頃からアレルギーについて正しい知識を持ち、自分に合った予防と対策を実践していくことが重要です。