迷子を防ぐためにできること

防災防犯を教えて

先生、『迷子』って、どういう意味ですか?

防災防犯の研究家

いい質問だね!『迷子』っていうのは、自分がどこにいるのか分からなくなったり、一緒に出かけた人と別れてしまったりすることだよ。特に子どもの場合によく使われる言葉だね。

防災防犯を教えて

なるほど。迷子になると、どうすればいいんですか?

防災防犯の研究家

もし迷子になってしまったら、その場から動かずにおとなの人に助けを求めることが大切だよ。周りの人に『すみません、迷子です。助けてください。』と大きな声で伝えようね。

迷子とは。

「災害や犯罪を防ぐために知っておくべき言葉の一つに『迷子』があります。『迷子』とは、自分がどこにいるのか分からなくなったり、一緒に出かけた人と離れてしまったりした子供などを指します。

迷子とは

– 迷子とは迷子とは、自分が今どこにいるのか分からなくなったり、一緒にいた家族や友人とはぐれてしまったりすることを指します。大人でも、慣れない場所や人混みの中では、迷子になってしまうことがあります。特に、幼い子供は周りの状況を理解する能力や、自分の力で元の場所に戻る能力が未発達であるため、迷子になりやすいと言えます。子供は好奇心旺盛で、興味を持ったものがあると、周りが見えなくなりがちです。また、大人と比べて背が低いため、周囲の状況を把握することが難しいという点も挙げられます。迷子は、行楽地や商業施設、駅など、人が多く集まる場所で起こりやすいです。また、引っ越しなどで住み慣れない場所では、大人でも方向感覚を失い、迷ってしまうことがあります。迷子を予防するためには、子供から目を離さない、手を繋いで歩く、迷子になった時の約束事を決めておくなどの対策が有効です。

| 項目 | 詳細 |

|---|---|

| 迷子の定義 | 自分が今どこにいるのか分からなくなったり、一緒にいた家族や友人とはぐれてしまったりすること |

| 迷子になりやすい人 | 特に幼い子供 – 周りの状況を理解する能力や、自分の力で元の場所に戻る能力が未発達 – 好奇心旺盛で、興味を持ったものがあると周りが見えなくなりがち – 大人と比べて背が低いため、周囲の状況を把握することが難しい |

| 迷子が起こりやすい場所 | – 行楽地 – 商業施設 – 駅など、人が多く集まる場所 – 引っ越しなどで住み慣れない場所 |

| 迷子の予防策 | – 子供から目を離さない – 手を繋いで歩く – 迷子になった時の約束事を決めておく |

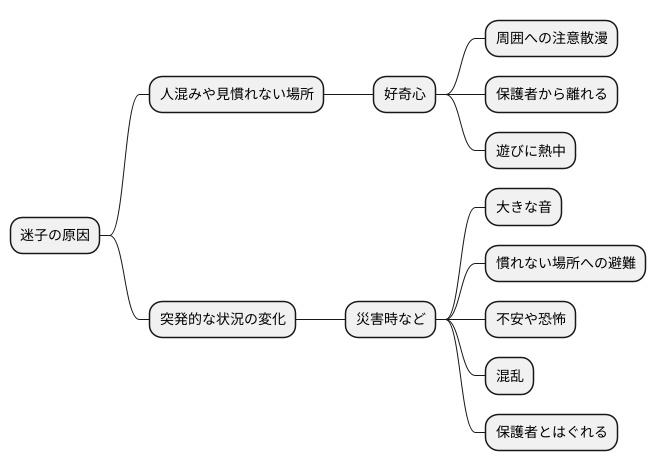

迷子の原因

– 迷子の原因

子どもが迷子になってしまう原因は、実に様々です。中でもよくあるのが、

人混みや見慣れない場所での出来事です。

子どもの旺盛な好奇心は、時に周囲への注意力を散漫にしてしまいます。

興味深いものを見つけてしまうと、つい保護者の手を離れ、

一人で近づいてしまったり、

そのまま遊びに熱中して、周囲が見えなくなってしまうことがあります。

また、災害時など、突発的な状況の変化も、子どもを迷子に導く大きな要因となります。

大きな音や、慣れない場所への避難など、

非日常的な状況に子どもは大きな不安や恐怖を感じます。

その結果、混乱してしまい、

保護者とはぐれてしまうケースも少なくありません。

迷子を防ぐための対策

お子さんが迷子になってしまうことは、すべての親にとって大きな不安です。しかし、事前にしっかりと対策をしておくことで、迷子のリスクを大きく減らすことができます。

まず、外出前に、目的地までの経路や周辺の目印について、お子さんと一緒に確認しましょう。このとき、ただ言葉で説明するだけでなく、地図や写真を見せることで、お子さんの理解を深めることができます。また、迷子になってしまった場合の対処法についても、具体的に伝えましょう。「お店の人に助けを求める」「その場に立ち止まって待つ」など、お子さんが理解しやすい言葉で、落ち着いて行動できるよう、丁寧に説明することが大切です。

服装にも気を配りましょう。外出時には、遠くからでも見つけやすい明るい色の服を着せるのがおすすめです。さらに、お子さんの名前や保護者の連絡先を記入したタグや刺繍を服や持ち物につけておけば、万が一の際にも安心です。

これらの対策を講じることで、お子さんを迷子から守るだけでなく、保護者自身の不安を軽減することにもつながります。安心安全な外出を楽しむために、ぜひこれらのポイントを参考に、事前の準備を徹底しましょう。

| 対策項目 | 具体的な内容 | 目的・効果 |

|---|---|---|

| 事前の話し合い | – 目的地までの経路や周辺の目印を、地図や写真を使って確認 – 迷子になった場合の対処法を、子どもにもわかりやすく説明(例:お店の人に助けを求める、その場に立ち止まって待つ) |

– 子どもに状況を理解させ、迷子を予防する – 迷子になった場合でも、子どもが落ち着いて行動できるよう備える |

| 服装への配慮 | – 遠くからでも見つけやすい、明るい色の服を着せる – 服や持ち物に、子どもの名前と保護者の連絡先を記入したタグや刺繍をつける |

– 迷子になった際、子どもを見つけやすくする – 保護者への連絡をスムーズにする |

保護者の心構え

– 保護者の心構え子供は、ほんの一瞬、目を離した隙に行方が分からなくなってしまうことがあります。これは、遊んでいる時だけに限りません。買い物中や、道を歩いている時など、日常のあらゆる場面で起こり得ます。保護者は常にお子様の様子に気を配り、絶対に一人にしないという意識を持つことが大切です。特に、多くの人が行き交う場所や、子供が興味を持つような展示物や遊具が多い場所では、注意が必要です。具体的には、百貨店やショッピングモールなどの商業施設、遊園地やテーマパーク、動物園、公園などです。このような場所では、子供が保護者のそばを離れてしまわないよう、手を繋ぐ、ベビーカーや抱っこ紐を使用するなど、物理的な対策を徹底しましょう。また、日頃から、子供とコミュニケーションを密にとり、信頼関係を築いておくことも大切です。「何かあったらお母さんやお父さんに言うんだよ」と教えたり、遊びに行く前に「迷子になったらどうする?」とクイズ形式で注意喚起したりするのも良いでしょう。そして、万が一子供が迷子になってしまった場合でも、落ち着いて行動できるよう、事前に親子で話し合っておくことが肝要です。例えば、迷子になった際に助けを求めることができる大人の特徴や、携帯電話の番号などを教えておくことも有効です。

| 場面 | 注意点 | 具体的な対策 |

|---|---|---|

| 日常のあらゆる場面 | ほんの一瞬、目を離した隙に行方が分からなくなることがある。 絶対に一人にしないという意識を持つことが大切。 |

手を繋ぐ、ベビーカーや抱っこ紐を使用するなど、物理的な対策を徹底する。 |

| 子供が興味を持つ場所 | 多くの人が行き交う場所や、子供が興味を持つような展示物や遊具が多い場所では、注意が必要。 例:百貨店、遊園地、動物園、公園など |

手を繋ぐ、ベビーカーや抱っこ紐を使用するなど、物理的な対策を徹底する。 |

| 日頃から | 子供とコミュニケーションを密にとり、信頼関係を築いておくこと。 | 「何かあったらお母さんやお父さんに言うんだよ」と教える。 遊びに行く前に「迷子になったらどうする?」とクイズ形式で注意喚起する。 |

| 迷子になった場合 | 落ち着いて行動できるよう、事前に親子で話し合っておく。 | 迷子になった際に助けを求めることができる大人の特徴を教える。 携帯電話の番号などを教えておく。 |

迷子になってしまったら

– 迷子になってしまったら

お子さんが迷子になってしまった時、保護者の方は気が動転してしまうかもしれません。しかし、そんな時こそ、落ち着いて行動することが大切です。

まず、お子さんが近くにいないか、落ち着いて周囲を見渡してみましょう。お子さんの名前を呼びながら探すことも有効です。

もしも見当たらない場合は、周囲の人に協力を求めましょう。「子供が迷子になってしまったのですが、見かけませんでしたか?」と、お子さんの特徴を伝えましょう。年齢、身長、服装などの情報を具体的に伝えることが重要です。

施設内であれば、施設のスタッフに連絡し、迷子の旨を伝えましょう。駅や商業施設など、迷子に関する案内放送をしてくれる場合もあるので、積極的に活用しましょう。

日頃からの備えも重要です。お子さんの携帯電話に、保護者の連絡先を登録しておきましょう。また、GPS機能付きの端末を持たせておくことで、お子さんの位置情報を確認できる場合があります。

迷子になってしまった場合、お子さん自身も不安を感じているはずです。日頃から、「迷子になったらどうすれば良いか」を親子で話し合っておくことが大切です。

| 状況 | 対応 | 備考 |

|---|---|---|

| 子供がいないことに気付いた時 | – 周囲を落ち着いて見渡す – 子供の名前を呼びながら探す |

|

| 周囲を見ても見つからない時 | – 周囲の人に協力を求める – 年齢、身長、服装などの特徴を伝える – 施設内であればスタッフに連絡 |

駅や商業施設など、迷子に関する案内放送をしてくれる場合もある |

| 日頃からの備え | – 子供の携帯電話に保護者の連絡先を登録 – GPS機能付きの端末を持たせる – 迷子になったらどうすれば良いか親子で話し合う |

お子さんの位置情報を確認できる場合もある |