地域安全マップで子どもの安全を

防災防犯を教えて

『地域安全マップ』って、どんなものですか?

防災防犯の研究家

『地域安全マップ』は、みんなの身の安全を守るために、危ない場所と安全な場所を分かりやすく示した地図のことだよ。例えば、普段遊びに行く公園や、学校までの道のりで、気を付けないといけない場所を書き込むんだ。

防災防犯を教えて

へえー。でも、ただ地図に書き込むだけじゃダメなんですよね?

防災防犯の研究家

そう! 自分で危ない場所を考えたり、先生や親と一緒に確認することが大切なんだ。そうすることで、より安全に気を配ることができるようになるよ。

地域安全マップとは。

「地域のみんなで安全を守るために『地域安全マップ』というものがあります。これは、子どもたちを守るためのもので、危ない場所と安全な場所を地図に書き込んだものです。自分で描いた地図でも、お店で買った地図でも、インターネットで見つけた地図でも、何でも使うことができます。その地図に、気をつけないといけない場所や危ない場所をマークしたり、絵を描いたりして、いつも遊びに行く場所や学校への道などに危険な場所がないかを確認します。子どもたちが自分で地図を描くことで、危ない場所や怪しい場所を再確認できますし、学校の先生や親御さんも、子どもたちがどこで遊んでどこを通って学校に行っているのかがわかるので、効率的に見守ることができます。」

地域安全マップとは

– 地域安全マップとは

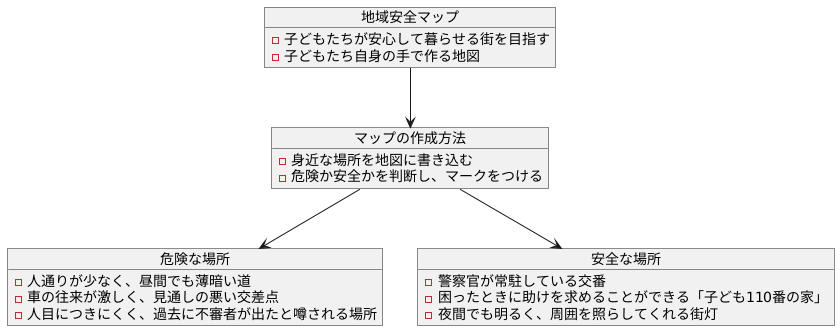

地域安全マップとは、子どもたちが安心して暮らせる街を目指して、子どもたち自身の手で作る地図のことを指します。

-# マップの作成方法

子どもたちは、まず自分たちが毎日使う通学路や公園など、身近な場所を地図に書き込んでいきます。そして、その場所が危険か安全かを判断し、それぞれの場所にマークをしていきます。

危険な場所の例としては、次のような場所が挙げられます。

* 人通りが少なく、昼間でも薄暗い道

* 車の往来が激しく、見通しの悪い交差点

* 人目につきにくく、過去に不審者が出たと噂される場所

一方、安全な場所には、次のような場所が考えられます。

* 警察官が常駐している交番

* 困ったときに助けを求めることができる、地域の人々が協力してくれている「子ども110番の家」

* 夜間でも明るく、周囲を照らしてくれる街灯

このように、子どもたちが自分たちの目で危険な場所と安全な場所を見分けることで、防犯意識を高めるだけでなく、地域全体で子どもを守る環境作りに繋がっていきます。

地図作成のメリット

地域を守るために、子どもたち自身が安全について考え、危険から身を守る方法を学ぶことはとても大切です。そのための有効な手段の一つとして、地域安全マップ作りがあります。

地域安全マップ作りは、子どもたちが自分たちの住む地域を歩き回り、危険な場所や安全な場所を自分の目で確かめ、地図に書き込んでいく作業です。この作業を通して、子どもたちは自分たちの身の回りに潜む危険に気づくことができます。例えば、人通りの少ない道や、見通しの悪い交差点、不審者が潜んでいそうな場所などを、自分たちで発見し、地図上に記録していくのです。

危険な場所を視覚的に把握することで、子どもたちは具体的な回避策を考えることができます。例えば、危険な場所を避けて通る別の道を探したり、一人でその場所を通らないようにしたり、防犯ブザーを持つようにしたりするなどです。また、地域の人々が協力して、街灯の設置や、見通しの改善などの対策を講じることも考えられます。

さらに、地域安全マップ作りは、地域住民全体で子どもたちの安全を見守る体制を築くきっかけとなります。マップ作りの際に、子どもたちは地域の人々に話を聞く機会を持つことができ、地域の人々は子どもたちの安全に対する意識の高さに気付くことができます。このように、地域安全マップ作りは、防犯意識の向上と地域コミュニティの活性化にもつながる、大変意義のある活動と言えるでしょう。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 目的 | 子どもたちが安全について考え、危険から身を守る方法を学ぶ |

| 手段 | 地域安全マップ作り |

| 内容 | 子どもたちが地域を歩き回り、危険な場所や安全な場所を地図に書き込む |

| 効果 |

|

作成方法

地域安全マップは、誰もが安全に暮らせる街づくりのために、子どもたちが主体的に地域に関わり、危険な場所を把握することで防犯意識を高めることを目的としています。

安全マップを作成するには、まず、市販の地図やインターネット上の地図などを用意します。そして、子どもたちが実際に地域を歩きながら、危険な場所や安全な場所を地図に書き込んでいきます。

危険な場所として、人通りが少ない道や街灯が少ない場所、見通しの悪い交差点、不審者が潜んでいそうな公園や駐車場などをマークしていきます。一方、安全な場所には、交番や警察署、消防署、病院などの公共施設、子ども110番の家、明るいお店などをマークします。

安全マップ作りは、学校や地域団体などが主催するワークショップで行うことも効果的です。子どもたちは、地域の方々と一緒にマップを作ることで、地域への愛着を育むとともに、地域の一員としての自覚を持つことができます。

完成した地域安全マップは、自宅や学校に掲示したり、地域住民に配布したりすることで、広く共有することが重要です。また、定期的にマップを見直したり、更新したりすることで、地域の安全意識を高めることに繋がります。

| 目的 | 作成方法 | 記載内容 | 作成主体 | 活用方法 |

|---|---|---|---|---|

| 誰もが安全に暮らせる街づくり 子どもたちの防犯意識向上 |

1. 市販の地図などを用意 2. 子どもたちが地域を歩き、危険な場所と安全な場所を書き込む |

– 危険な場所:人通りが少ない道、街灯が少ない場所、見通しの悪い交差点、不審者が潜んでいそうな公園や駐車場など – 安全な場所:交番、警察署、消防署、病院などの公共施設、子ども110番の家、明るいお店など |

学校、地域団体など | – 自宅や学校に掲示 – 地域住民に配布 – 定期的な見直しと更新 |

活用方法

– 活用方法

地域安全マップは、作成して満足するのではなく、日頃から使い続けることが重要です。

例えば、お子様がいる家庭では、登下校時にこの地図を活用することができます。お子様と一緒に地図を見ながら、危険な場所や安全な場所を確認しましょう。危険な場所を避けて通る道順を考えたり、もしもの時に備えて、安全な場所に駆け込めるように、日頃からお店や施設の名前と場所を覚えておくことが大切です。

また、大人も外出前に地図を確認することで、より安全に目的地までたどり着くことができます。暗くなってからの外出や、初めて訪れる場所では特に注意が必要です。

地域は常に変化しています。新しい建物が建ったり、お店が変わったりすることで、安全な場所や危険な場所も変わっていく可能性があります。そのため、定期的に地図を見返すとともに、地域の変化に合わせて情報を更新していくことが大切です。

| 対象者 | 使用シーン | 使用方法 | 注意点 |

|---|---|---|---|

| 子供 | 登下校時 | 地図を見ながら危険な場所と安全な場所を確認する。 安全な場所を覚えておく。 | 危険な場所を避けて通る道順を考える。 |

| 大人 | 外出前 | 地図で安全を確認する。 | 暗くなってからの外出や、初めて訪れる場所では特に注意する。 |

| 全員 | 定期的に | 地図を見返す。 最新の情報に更新する。 | 地域は常に変化しており、安全な場所や危険な場所も変わる可能性がある。 |

継続的な取り組み

地域を守るための地図作りは、子供たちが安全に暮らせるようにするための有効な方法の一つですが、これだけでは全ての危険をなくすことはできません。地図作りは危険な場所を把握するための一つの手段であり、真の安全は、地域に住む一人ひとりが防犯に対する意識を高め、子供たちに気を配り、声を掛け合うなど、日頃からの行動によって築かれます。

例えば、子供たちがよく利用する通学路や公園などでは、地域住民が定期的に見回りを行い、不審な人物や危険な場所がないかを確認することが重要です。また、子供たちには、知らない人に声をかけられた時の対処法や、危険を感じた時に助けを求める方法などを繰り返し教える必要があります。

重要なのは、地域全体で子供たちの安全を見守り、何かあった時に助け合えるような、温かい絆で結ばれた地域社会を作ることです。防犯灯の設置や、防犯カメラの設置など、ハード面の整備も重要ですが、それ以上に、住民一人ひとりが防犯意識を持ち、積極的に地域活動に参加することで、より安全で安心して暮らせる環境を実現できるでしょう。

| 手段 | 目的 | 詳細 |

|---|---|---|

| 地域を守るための地図作り | 子供たちが安全に暮らせるようにする | 危険な場所を把握する |

| 地域住民による見回り | 不審な人物や危険な場所の確認 | 通学路や公園など、子供たちがよく利用する場所 |

| 子供たちへの教育 | 危険時の対処法を身につける | 知らない人に声をかけられた時の対処法、助けを求める方法 |

| 地域社会全体での見守り | 子供たちの安全を守る、助け合える環境を作る | 温かい絆で結ばれた地域社会 |

| 防犯灯、防犯カメラの設置 | 防犯対策の強化 | ハード面の整備 |

| 住民一人ひとりの防犯意識向上、地域活動への参加 | 安全で安心して暮らせる環境の実現 | 積極的な地域活動への参加 |