天気予報で見かける「気圧配置」ってなに?

防災防犯を教えて

先生、「気圧配置」って、防災や防犯と何か関係があるんですか?天気の話じゃないんですか?

防災防犯の研究家

良い質問ですね!「気圧配置」は天気と大きく関係していますが、実は防災や防犯にもつながるんだよ。例えば、大雨や強風などの災害は、気圧配置の変化によって起こることが多いんだ。

防災防犯を教えて

なるほど。確かに台風とかも、天気予報で気圧配置の話が出てきますね。だから防災と関係があるんですね!

防災防犯の研究家

その通り!気圧配置を知ることで、事前に危険な天候に備えることができるから、防災に役立つんだよ。

気圧配置とは。

「災害を防ぐことと、犯罪を防ぐことに関係する言葉である「気圧配置」について説明します。気圧配置とは、高い空気の重さを持つところと低い空気の重さを持つところ、そして空気の性質が大きく変わる境目の位置関係のことを指します。空気の重さとは、地球を包む空気の重さによって生じる圧力のことをいいます。日本では、毎年、季節ごとに特有の気圧配置が見られます。例えば、春と秋には移動する高気圧、夏の始まりには梅雨をもたらす気圧配置、夏には南が高く北が低い気圧配置、冬には西が高く東が低い気圧配置などがあります。」

天気予報でおなじみの気圧配置

天気予報で必ずといっていいほど耳にする「気圧配置」という言葉。なんとなくは分かっても、具体的にそれが何を意味し、天気とどう関係しているのか、説明できるでしょうか?今回は、天気予報を理解する上で欠かせない「気圧配置」について、詳しく解説していきます。

まず「気圧」とは、空気の重さによって生じる圧力のことを指します。この空気の重さは、場所や時間によって常に変化しており、気圧の高い場所と低い場所が存在します。天気予報で目にする天気図は、この気圧の高低分布を視覚的に表したものです。

天気図を見ると、同心円状に線が引かれているのが分かります。この線を「等圧線」と呼び、同じ気圧の場所を線で結んでいます。等圧線が密集しているところは気圧の変化が大きく、風が強くなる傾向があります。逆に、等圧線が広く間隔が空いているところは気圧の変化が小さく、穏やかな天気となることが多いです。

気圧配置と天気の関係は深く、一般的に気圧の低い場所には雲が発生しやすく、雨や雪などの降水をもたらします。一方、気圧の高い場所は晴天をもたらすことが多いでしょう。天気予報では、この気圧配置の変化を分析することで、今後の天気の変化を予測しています。

天気予報で「高気圧に覆われて」や「低気圧が接近」といった言葉を耳にすることがあるかと思います。これはまさに、気圧配置が天気と密接に関係していることを示す言葉です。天気予報をより深く理解するためにも、気圧配置に注目してみて下さい。

| 用語 | 説明 | 天気との関係 |

|---|---|---|

| 気圧 | 空気の重さによって生じる圧力 | 場所や時間で変化する |

| 天気図 | 気圧の高低分布を視覚的に表したもの | 等圧線で表示 |

| 等圧線 | 同じ気圧の場所を結んだ線 | 密集: 気圧変化大、風強 広く: 気圧変化小、穏やか |

| 低気圧 | 周囲より気圧が低い場所 | 雲が発生しやすく、雨や雪等の降水をもたらす |

| 高気圧 | 周囲より気圧が高い場所 | 晴天をもたらすことが多い |

気圧配置の正体

天気予報でよく耳にする「気圧配置」。これは、ある時点における高気圧や低気圧、前線といったものが、どのように位置しているかを示したものです。天気図上に描かれた、高気圧や低気圧、前線の配置図を思い浮かべてみてください。あの配置こそが気圧配置なのです。

気圧配置は、私たちの住む地域の天気を大きく左右します。例えば、高気圧に覆われると、下降気流が発生し、雲ができにくくなるため、晴れの日が多くなります。反対に、低気圧が近づくと、上昇気流が発生し、雲ができやすくなるため、雨や曇りの日が増えます。また、前線は、性質の異なる空気の塊がぶつかる場所であり、前線の通過に伴って、急な雨や風、気温の変化などが起こることがあります。

このように、気圧配置を知ることは、日々の天気の変化を理解する上で非常に重要です。天気予報をチェックする際に、気圧配置にも注目することでより深く天気の仕組みを理解することができます。天気の変化を予測し、適切な行動をとることは、私たちの生活を守る上でも大切なことです。

| 気圧配置の要素 | 天気への影響 |

|---|---|

| 高気圧 | 下降気流が発生し、晴れの日が多い |

| 低気圧 | 上昇気流が発生し、雨や曇りの日が多い |

| 前線 | 急な雨、風、気温の変化 |

空気の重さが関係?

私たちの周りにある空気には重さがあることをご存知でしょうか?普段は意識していませんが、空気の重さは気圧という形で、私たちの生活に大きな影響を与えています。

気圧とは、地球を取り巻く大気、つまり空気の重さによって生じる圧力のことを指します。この気圧は、場所によって異なり、高い場所と低い場所が存在します。気圧が高い場所は「高気圧」、低い場所は「低気圧」と呼ばれ、天気予報などでも耳にすることが多い言葉です。

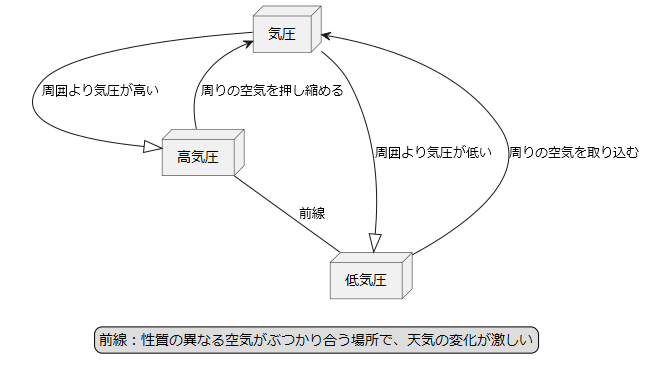

高気圧は、周囲よりも気圧が高いため、周りの空気を押し縮めようとする性質があります。一方、低気圧は周囲よりも気圧が低いため、周りの空気を取り込もうとする性質があります。

高気圧と低気圧の間には、性質の異なる空気がぶつかり合う場所である「前線」が発生します。前線は、天気の変化が激しく、雨や風をもたらすことが多いため、注意が必要です。

季節によって変化する気圧配置

日本列島周辺の気圧配置は、季節の移り変わりとともに変化し、それぞれ異なる天気をもたらします。春と秋には、大陸から太平洋へと移動する高気圧、いわゆる「移動性高気圧」の影響下に入りやすく、穏やかな晴天が多くなります。移動性高気圧に覆われると、空は晴れ渡り、気温も過ごしやすくなるため、行楽シーズンとしても最適です。

初夏になると、日本の南岸に梅雨前線が停滞するようになり、いわゆる「梅雨型」の気圧配置となります。梅雨前線は、北からの冷たい空気と南からの暖かい空気がぶつかる場所で、停滞前線とも呼ばれます。前線付近では、雨雲が発達しやすく、曇りや雨の日が続きます。そして、本格的な夏の到来とともに、太平洋高気圧が日本列島を覆う「南高北低型」の気圧配置が強まります。この太平洋高気圧は、別名「小笠原高気圧」とも呼ばれ、高温多湿な気団を伴っています。「南高北低型」の影響下では、日差しが強く、気温が上昇し、いわゆる「夏らしい」晴天が続きます。

冬になると、シベリア大陸で冷え込んだ空気が、シベリア高気圧となって勢力を強め、日本列島は「西高東低型(冬型)」の気圧配置となります。この気圧配置では、シベリア高気圧から吹き出す冷たい北西季節風が、日本海を渡る際に暖流の対馬海流から水蒸気を供給され、日本海側に雪雲を形成します。そのため、日本海側では雪や曇りの日が多くなる一方、太平洋側は乾燥した晴天となることが多いです。

| 季節 | 気圧配置 | 天気の特徴 |

|---|---|---|

| 春・秋 | 移動性高気圧 | 穏やかな晴天が多い |

| 梅雨 | 梅雨前線(停滞前線) | 曇りや雨の日が続く |

| 夏 | 南高北低型(太平洋高気圧) | 日差しが強く、気温が高い晴天が続く |

| 冬 | 西高東低型(冬型) (シベリア高気圧) |

日本海側:雪や曇りの日が多い 太平洋側:乾燥した晴天が多い |

気圧配置を理解して天気を予測

天気予報では、天気図や天気記号と並んで「高気圧」「低気圧」といった言葉を見かけることがよくあります。これらの言葉は、空気の重さの違いによってできる気圧の配置を表しており、「気圧配置」と呼ばれています。

気圧配置を知ることは、天気の変化を予測する上でとても役に立ちます。例えば、高気圧に覆われている地域では、空気は下降気流となり、雲ができにくいため晴天になりやすいでしょう。反対に、低気圧が近づくと、空気は上昇気流となり、雲が発生しやすくなるため、雨や曇りの天気となることが多いです。

また、気圧配置を見ることで、風の強さや向きを知ることもできます。一般的に、気圧の高いところから低いところに向かって風が吹くため、等圧線の間隔が狭いほど、風は強く吹きます。天気予報で気圧配置をチェックすることで、傘が必要かどうかだけでなく、洗濯物を干せるか、外出時に服装を調節する必要があるかなど、日々の生活に役立つ情報を得ることができるでしょう。

| 気圧 | 天気 | 空気の流れ | 風 |

|---|---|---|---|

| 高気圧 | 晴れ | 下降気流 | – |

| 低気圧 | 雨や曇り | 上昇気流 | – |

| 気圧の高いところ→低いところ | – | – | 風が吹く (等圧線の間隔が狭いほど強風) |