地震による津波とその脅威

防災防犯を教えて

先生、防災の授業で『津波』について習ったんですけど、地震以外で起きる原因って何かありますか?

防災防犯の研究家

良い質問ですね!津波は地震で起きることがほとんどですが、火山の爆発や、海底の地滑りなどによっても起きることがあります。

防災防犯を教えて

えー!そうなんですか!地震以外にも気をつけないといけないんですね…。

防災防犯の研究家

そうですね。もしもの時のために、様々な原因で津波が起こる可能性があることを覚えておきましょう。

津波とは。

地震や火山の噴火によって海に大きな波ができて、海岸に大きな被害をもたらす現象を「津波」といいます。人の命が失われたり、建物が壊れたりする大きな災害です。近年では、1993年に北海道の南西沖で起きた地震の際に、奥尻島で200人を超える方が亡くなりました。歴史を振り返ると、1896年の明治三陸地震、1707年の宝永東海・南海地震、1498年の明応東海地震では、いずれも2万人以上の方が犠牲になっています。関東大震災を除けば、地震災害の中で最も多くの死者を出しているのが、この津波による被害なのです。

津波の発生原因

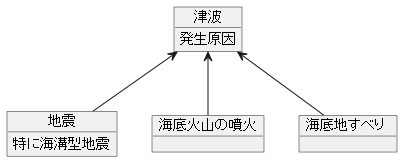

– 津波の発生原因

津波は、海で発生する巨大な波です。その破壊力は凄まじく、沿岸地域に甚大な被害をもたらすことがあります。津波を引き起こす原因はいくつかありますが、最も多いのは海底で起こる大規模な地殻変動です。

地殻変動の中でも、特に海溝型地震は津波の発生と密接に関係しています。地球の表面はプレートと呼ばれる巨大な岩盤で覆われていますが、海溝型地震は、海洋プレートが大陸プレートの下に沈み込む場所で発生します。この時、海洋プレートの動きによって海底が大きく隆起したり、逆に沈降したりすることで、膨大な量の海水が押し上げられ、津波が発生します。

地震以外にも、海底火山の噴火や、海底地すべりなども津波を引き起こす可能性があります。これらの現象によっても、海底地形が大きく変化し、その影響で津波が発生することがあります。

このように、津波は海底で発生する様々な現象が引き金となって発生します。津波の発生メカニズムを理解し、日頃から防災意識を高めておくことが大切です。

津波の特性

– 津波の特性津波は、地震によって海底が大きく変動することで発生する巨大な波です。普段私たちが目にする波とは異なり、津波は非常に長い波長と周期を持っています。これは、津波の場合、海水全体が大きく動き出すためです。沖合では水深が深いため、津波の波高はそれほど高くありません。また、その速度は時速数十キロメートルにも達し、まるでジェット機のように海を駆け抜けます。そのため、沖合を航行する船舶などは、津波の存在に気付くことはほとんどありません。しかし、津波が海岸に近づくと状況は一変します。水深が浅くなるにつれて、津波の速度は低下しますが、そのエネルギーは収縮し、波高が急激に高くなります。そして、巨大な壁のような波となって陸地に押し寄せ、甚大な被害をもたらします。 その速度は時速数十キロメートルにも達するため、津波に巻き込まれた場合、逃げることは非常に困難です。また、津波は一度だけでなく、繰り返し襲ってくるという特徴も持ち合わせています。そのため、津波発生後しばらくは、安全が確認されるまで決して海岸に近づいてはいけません。

| 特性 | 説明 |

|---|---|

| 発生原因 | 地震による海底の変動 |

| 波長と周期 | 非常に長い(海水全体が動くため) |

| 沖合での特徴 | – 水深が深いため波高は低く、速度は速い(時速数十キロメートル) – 船舶は津波の存在に気づきにくい |

| 海岸付近での特徴 | – 水深が浅くなるにつれて速度が低下し、エネルギーが収縮するため波高が急激に高くなる – 巨大な壁のような波となって陸地に押し寄せ、甚大な被害をもたらす |

| その他 | – 速度が速いため、巻き込まれたら逃げることは困難 – 繰り返し襲ってくる |

過去の津波被害

我が国は、四方を海に囲まれた島国という地理的条件から、古来より幾度となく津波の被害を受けてきました。津波は、地震によって引き起こされる巨大な波であり、その破壊力は計り知れません。過去の津波被害を振り返ることは、防災意識を高め、将来起こりうる津波への備えを万全にするために非常に重要です。

比較的近年の出来事として、1993年(平成5年)7月12日に発生した北海道南西沖地震は記憶に新しいところです。この地震により発生した津波は、北海道の奥尻島を襲い、壊滅的な被害をもたらしました。家屋は倒壊し、船舶は押し流され、多くの人々が犠牲になりました。この災害では、200名を超える死者・行方不明者が出たと記録されています。

さらに、2011年(平成23年)3月11日には、東日本大震災が発生しました。マグニチュード9.0という国内観測史上最大規模の地震により発生した巨大な津波は、太平洋沿岸の広範囲にわたって襲来し、想像を絶する被害をもたらしました。家屋や建物が流され、街全体が壊滅状態に陥った地域もありました。この未曾有の大災害では、2万人近い方々が犠牲となり、今もなお多くの人々が避難生活を余儀なくされています。

これらの災害は、津波の脅威を改めて私たちに知らしめるとともに、防災対策の重要性を強く認識させるものでした。過去の教訓を風化させることなく、日頃から防災意識を高め、いざという時に適切な行動をとれるようにしておくことが重要です。

| 発生年 | 地震名 | マグニチュード | 被害状況 |

|---|---|---|---|

| 1993年(平成5年)7月12日 | 北海道南西沖地震 | – | 北海道奥尻島で壊滅的な被害。死者・行方不明者200名超。 |

| 2011年(平成23年)3月11日 | 東日本大震災 | 9.0 | 太平洋沿岸の広範囲にわたって津波被害。死者・行方不明者2万人近く。 |

津波への備え

私たちの命を守るためには、津波が来るときに備えておくことが大切です。そのためには、普段から準備しておくことが重要になります。

まず、自分が住んでいる地域の危険な場所を示した地図を見て、津波が来た場合にどこに逃げるか、どの道を通るかを確認しておきましょう。

大きな地震を感じたら、すぐに高い場所に避難することが大切です。これは、津波が来る前に安全な場所に移動するためです。津波警報や注意報が出たら、すぐに避難を始めましょう。そして、安全が確認されるまでは、絶対に海岸に近づいてはいけません。

日頃からの備えとして、非常持ち出し袋の準備も大切です。非常持ち出し袋の中には、水や食料、懐中電灯、ラジオ、救急用品など、避難生活に必要なものを詰めておきましょう。

また、家族や近隣住民と協力して、津波が発生した場合の避難訓練に参加することも有効です。

日頃から防災意識を高め、いざという時に落ち着いて行動できるようにしておきましょう。

| テーマ | ポイント |

|---|---|

| 津波への備え | – 危険な場所を示した地図の確認 – 避難場所と経路の確認 |

| 地震発生時の行動 | – 高い場所への避難 – 津波警報・注意報発令時の避難 – 海岸への接近禁止 |

| 日頃からの備え | – 非常持ち出し袋の準備 – 家族・近隣住民との協力 – 避難訓練への参加 |

| 心構え | – 防災意識の向上 – 冷静な行動 |

防災意識の向上

巨大な波が押し寄せ、街を飲み込んでいく津波。それは、いつどこで発生するか予測が難しい恐ろしい自然災害です。日頃から津波への備えをしておくことが、被害を最小限に抑え、命を守る上で何よりも重要になります。

まず、家族や地域で話し合い、津波発生時の避難場所や経路を共有しましょう。いざという時、落ち着いて行動できるよう、避難訓練に積極的に参加することも大切です。ハザードマップを確認し、自宅や職場、学校などの周りの危険な場所を把握しておくことも必要です。

日頃から防災情報を収集する習慣も身につけましょう。テレビやラジオ、インターネットなどを活用し、気象庁からの津波情報や避難情報に注意を払いましょう。また、地域の防災無線や防災行政無線も重要な情報源です。これらの情報を正しく理解し、迅速に行動に移せるよう、日頃から防災意識を高めておくことが重要です。

| 備え | 具体的な行動 |

|---|---|

| 避難計画 |

|

| 情報収集 |

|