知っていますか?家屋倒壊等氾濫想定区域

防災防犯を教えて

先生、『家屋倒壊等氾濫想定区域』って、どんな場所のことですか?

防災防犯の研究家

いい質問だね。『家屋倒壊等氾濫想定区域』は、洪水が起こった時に、家が壊れたり、流されたりする危険性が高い場所のことだよ。

防災防犯を教えて

そうなんですね。具体的に、どんなことが起こる可能性があるのですか?

防災防犯の研究家

例えば、堤防が決壊して、激しい流れが発生したり、川の岸が削られていくことで、木造の家が流されたり、壊れたりする可能性があるんだ。

家屋倒壊等氾濫想定区域とは。

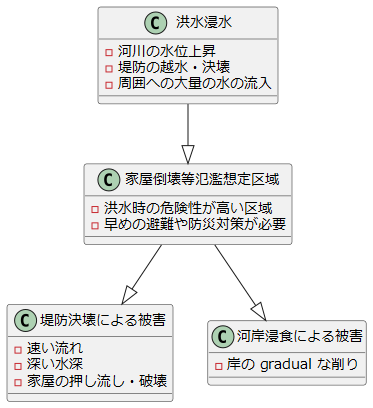

洪水による被害から命を守るための大切な言葉に「家屋倒壊等氾濫想定区域」があります。これは、洪水が起こった時に、水が溢れる範囲を示した「洪水浸水想定区域」の中でも、特に危険な場所を示しています。具体的には、川の堤防が決壊して激しい流れが発生し、木造の2階建ての家屋でも流されたり、壊れたりする危険がある場所や、川の岸が徐々に削られていくことで、家が危険にさらされる可能性がある場所のことです。

洪水時の危険区域

近年、毎年のように発生する集中豪雨や大型台風によって、各地で河川の氾濫による被害が後を絶ちません。洪水は、私たちの生活や財産に甚大な被害をもたらす恐ろしい自然災害です。洪水が発生すると、広範囲にわたって家屋や道路が浸水するだけでなく、濁流によって家屋が押し流されたり、土砂崩れや地盤の崩壊によって倒壊したりする危険性も高まります。

このような被害に遭わないためには、自分が住んでいる地域がどのような被害を受ける可能性があるのかをハザードマップで事前に確認しておくことが重要です。ハザードマップは、洪水が発生した場合に浸水が想定される区域や、土砂災害の危険区域などを示した地図です。ハザードマップを確認することで、自宅や職場がどの程度の危険区域に位置しているのかを知ることができます。

また、洪水時の避難場所や避難経路を事前に確認しておくことも重要です。避難場所へは、安全な経路を選び、余裕を持って移動しましょう。洪水時に慌てて行動すると、思わぬ事故に巻き込まれる可能性もあります。日頃から防災意識を高め、いざというときに落ち着いて行動できるよう、準備しておきましょう。

| 洪水の危険性 | 対策 |

|---|---|

| 広範囲にわたる家屋や道路の浸水 | ハザードマップで 自宅や職場の危険区域を確認 |

| 濁流による家屋の押し流し、土砂崩れや地盤の崩壊による家屋の倒壊 | |

| 避難場所への移動 | 避難場所や避難経路の事前確認 |

家屋倒壊等氾濫想定区域とは

– 家屋倒壊等氾濫想定区域とは

家屋倒壊等氾濫想定区域とは、洪水が発生した場合、木造2階建ての家屋が流されたり、倒壊する危険性が高いと想定される区域のことです。

洪水時には、河川の水位が上昇し、周囲の土地よりも高くなってしまうことがあります。この状態になると、水が堤防を越えて溢れ出したり、堤防そのものが壊れてしまうことで、周辺地域に大量の水が流れ込みます。これが洪水浸水です。

家屋倒壊等氾濫想定区域は、このような洪水浸水の中でも、特に被害が大きくなる可能性のある区域を示しています。例えば、河川の堤防が決壊した場合、流れが速く、水深も深い氾濫流が発生し、家屋を押し流したり、破壊するほどの大きな力を持っています。また、河川の岸が徐々に削り取られていく河岸浸食が発生しやすい区域も、家屋倒壊等氾濫想定区域に指定されます。

家屋倒壊等氾濫想定区域は、洪水発生時の危険性を認識し、早めの避難や適切な防災対策を講じるために重要な情報となります。

区域指定の基準

– 区域指定の基準

家屋倒壊等氾濫想定区域とは、洪水が発生した場合に、家屋が倒壊する危険性や浸水の深さによって、安全な避難や生活への影響を予測するために設定される区域です。

この区域は、様々な要素を考慮した上で、コンピューターによるシミュレーションなどを用いて、厳密に指定されます。

区域指定の際に考慮される要素として、まず挙げられるのは洪水時の水の深さです。一般的に、水深が大人の身長を大きく超える約2メートル以上になると、家屋への浸水リスクが大幅に高まり、場合によっては家屋の倒壊にも繋がることがあります。

次に重要な要素は水の流れの速さです。たとえ水深が浅くても、流れが急な場合には、人の移動が困難になるばかりでなく、家屋にも大きな力がかかり、破損や倒壊のリスクが高まります。目安としては、毎秒2メートル以上の流速で危険度が急増します。

さらに、その土地の地盤の状況も重要な要素となります。地盤が軟弱な場所では、洪水時の地盤沈下や液状化現象などが発生しやすくなり、家屋の倒壊リスクがさらに高まります。

このように、家屋倒壊等氾濫想定区域の指定は、人命や財産を守る上で非常に重要なものです。日頃から、自分が住んでいる地域のリスクを認識し、いざという時に適切な行動を取れるように備えておくことが大切です。

| 要素 | 詳細 | 影響 |

|---|---|---|

| 洪水時の水の深さ | 約2メートル以上で危険 | 家屋浸水、倒壊リスク増加 |

| 水の流れの速さ | 毎秒2メートル以上で危険 | 移動困難、家屋破損、倒壊リスク増加 |

| 土地の地盤の状況 | 軟弱な地盤で危険 | 地盤沈下、液状化、家屋倒壊リスク増加 |

事前にできる備え

日頃から災害に備え、被害を最小限に抑えるためには、事前の準備が非常に大切です。

まず、自分が住んでいる地域の情報を確認しましょう。お住まいの地域が、地震による家屋の倒壊や浸水といった被害が想定される区域に指定されていないか、自治体のハザードマップなどで確認することが重要です。もし、指定されている場合は、より一層の備えが必要となります。

次に、災害が発生した場合の避難場所と、そこまでの安全な経路を把握しておきましょう。ハザードマップを活用すれば、自宅周辺の浸水想定や、安全な避難経路を確認することができます。いざという時に慌てしまわないよう、普段から避難経路を歩いて確認しておくことも有効です。

さらに、自宅内でもできる備えはあります。家具の転倒は、大きな怪我に繋がる危険があります。家具転倒防止器具などを活用し、家具をしっかりと固定しましょう。また、非常時に必要なものをまとめた非常用持ち出し袋を準備しておくことも重要です。飲料水や食料、懐中電灯、携帯ラジオ、救急用品など、必要なものを揃えておきましょう。

| 防災対策 | 具体的な行動 |

|---|---|

| 居住地域の災害リスク把握 | ・ハザードマップで自宅周辺の危険区域を確認 ・地震による家屋の倒壊や浸水想定区域を確認 |

| 避難経路の確認 | ・ハザードマップで安全な避難経路を確認 ・実際に避難経路を歩いて確認 |

| 自宅内の安全対策 | ・家具転倒防止器具で家具を固定 |

| 非常用持ち出し袋の準備 | ・飲料水、食料、懐中電灯、携帯ラジオ、救急用品などを用意 |

行政や地域との連携

災害から命を守るためには、日頃からの備えが欠かせません。そのために行政機関では、大雨などによって河川が氾濫した場合に、どの範囲まで浸水が想定されるのかを示した情報や、それぞれの地域に潜む様々な危険性をまとめたハザードマップを公開するなどして、住民への注意喚起を行っています。

また、地域によっては、住民自らが主体となって結成された自主防災組織なども存在します。こうした組織では、洪水が発生した場合の水防活動や、実際に避難場所まで移動する訓練などを通して、地域全体の防災意識を高める活動に取り組んでいます。

自分たちの住む地域は、どのような危険を抱えているのか、また、大規模な災害が発生した場合には、どこに避難すれば良いのかなど、行政機関が発信する情報だけでなく、地域住民とコミュニケーションを取りながら積極的に情報収集を行い、地域全体で防災対策に取り組むことが重要です。

| 防災対策のポイント | 具体的な内容 | 主体 |

|---|---|---|

| 危険区域の情報収集 | ハザードマップで浸水想定区域や地域の危険性を把握する | 行政機関 |

| 地域住民への注意喚起 | ハザードマップの公開など | 行政機関 |

| 防災意識の向上 | 水防活動や避難訓練の実施 | 自主防災組織 |

| 積極的な情報収集 | 行政機関の情報だけでなく、地域住民とのコミュニケーションを通じて情報を得る | 地域住民全体 |

| 地域全体での防災対策 | 危険区域や避難場所の情報共有、防災訓練への参加など | 地域住民全体 |