火山活動の源: マグマだまりの謎

防災防犯を教えて

先生、「マグマだまり」って、防災や防犯と何か関係があるんですか?

防災防犯の研究家

いい質問だね!「マグマだまり」自体は直接、防災や防犯に関係する言葉ではないんだ。どちらかというと、火山活動に関係が深い言葉だね。

防災防犯を教えて

火山活動ですか?

防災防犯の研究家

そうだよ。「マグマだまり」にマグマが溜まっていくと、周りの岩盤を押し広げて地震を起こしたり、火山噴火を起こす原因になることもあるんだ。だから、「マグマだまり」の状態を知ることは、火山災害への備えになるんだよ。

マグマだまりとは。

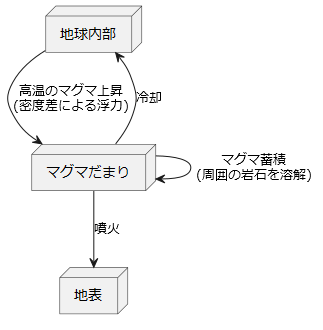

防災や防犯に関係する言葉に「マグマだまり」があります。「マグマだまり」とは、地下深くにある場所で、大量のマグマがたまっている場所のことを指します。マグマは地下深くから上がってきますが、軽くなって浮き上がる力が弱まると、ある場所に留まります。その留まったマグマがたまっている場所が「マグマだまり」です。また、「マグマだまり」では、マグマの成分が変わったり、他のものと混ざったりすることもあります。

地下に潜む巨大な熱源

私達の足元深く、地下には想像を絶するほどの熱エネルギーが眠っています。その熱源となるのが、火山活動の源であるマグマです。マグマは地下深くで高温の液体状で存在しており、特に大量に集まっている場所を「マグマだまり」と呼びます。

マグマだまりは、その名の通りマグマが溜まっている場所ですが、その規模は私たちの想像をはるかに超えています。時には数十キロメートルにも及ぶとされ、まさに火山活動の心臓部と言えるでしょう。

マグマだまりの存在は、地表に様々な影響を与えます。例えば、温泉や地熱発電など、私達の生活に恩恵をもたらすこともあります。一方、マグマだまりの活動が活発化すると、地震や火山噴火を引き起こし、大きな災害をもたらす可能性も秘めているのです。

したがって、マグマだまりのメカニズムを解明することは、火山活動の予測や防災対策を立てる上で非常に重要です。近年では、地震波観測や地殻変動の観測など、様々な方法を駆使して、マグマだまりの大きさや形状、マグマの性質などが徐々に明らかになってきています。

まだ多くの謎に包まれているマグマだまりですが、その解明は地球の活動と私たちの未来を理解する上で欠かせないものなのです。

| マグマだまりとは | 影響 | 解明の重要性 |

|---|---|---|

| – 火山活動の源であるマグマが集まった場所 – 時には数十キロメートルにも及ぶ – 火山活動の心臓部 |

– 温泉や地熱発電など、生活に恩恵をもたらす – 活動が活発化すると、地震や火山噴火を引き起こす可能性 |

– 火山活動の予測 – 防災対策 – 地球の活動と私たちの未来の理解 |

マグマだまりの誕生

– マグマだまりの誕生

地下深く、地球の心臓部からは高温のマグマが絶えず上昇してきます。このマグマは、周囲の岩石よりも密度が低いため、浮力によって上昇を続けます。しかし、マグマの上昇に伴い、周囲の圧力も高くなっていくため、ある程度の深さに達すると、マグマはそれ以上上昇することができなくなります。これが、マグマだまりの誕生の始まりです。

マグマだまりは、周囲の岩石に比べて高温であるため、ゆっくりと冷えていきます。しかし、その冷却過程は非常に長い年月を要します。マグマだまりに蓄えられた熱は、周囲の岩石を溶かし、マグマだまりの規模をさらに大きくする可能性も秘めています。

この巨大化したマグマだまりは、やがて地表へと続く通路を見つけ出すかもしれません。そして、膨大なエネルギーを伴って噴火活動を引き起こし、地球の表面に大きな変化をもたらすのです。

マグマの進化と火山噴火

火山噴火は、地下深くで生成されたマグマが地表に噴出する現象ですが、そのマグマは、地下のマグマだまりに蓄えられている間もじっとしているわけではありません。マグマだまりは、いわばマグマの進化の場ともいえます。

マグマは、時間の経過とともに冷えていきます。すると、マグマに含まれていた成分が結晶化し始め、固体としてマグマから分離していきます。この現象をマグマの分化と呼びます。結晶化する鉱物の種類は、マグマの温度や圧力、成分によって異なるため、残ったマグマの成分も変化していきます。例えば、かんらん石や輝石といった鉱物が先に結晶化すると、残ったマグマは、元のマグマよりも二酸化ケイ素に富んだものになります。

また、複数のマグマが混合することもあります。この場合、それぞれのマグマの性質が混ざり合い、全く新しい組成を持つマグマが生まれます。このように、マグマだまりの中では、冷却、結晶化、混合といった様々なプロセスを経て、マグマの組成は刻々と変化していくのです。

そして、このマグマの組成変化こそが、火山噴火の様式に大きな影響を与えると考えられています。例えば、二酸化ケイ素の含有量が多いマグマは、粘り気が強いため、爆発的な噴火を起こしやすい傾向があります。一方、二酸化ケイ素が少ないマグマは、比較的穏やかに溶岩として流れ出すことが多いです。このように、マグマの進化と火山噴火は密接に関係しており、マグマの組成や変化を理解することは、火山噴火のメカニズムを解き明かす上で非常に重要です。

マグマだまりの謎に迫る

私たちの足元深く、地球の内部で煮えたぎるマグマ。そのマグマは、常に供給され続けているわけではなく、「マグマだまり」と呼ばれる場所に蓄えられています。まるで、火山活動のエネルギー源となる巨大なタンクのようなものです。しかし、マグマだまりは地下深くにあるため、直接観察することはできません。そこで、科学者たちは、様々な方法を用いて、その謎に迫っています。

まず、火山活動の観測は、マグマだまりの状態を知るための重要な手がかりとなります。火山の膨張や収縮、地震波の伝わり方の変化などを観測することで、マグマだまりの大きさや、マグマの蓄積状況、そして、火山噴火の可能性を探っています。

また、過去の噴火で地表に噴出した溶岩や火山灰などの火山噴出物は、マグマだまりの組成を知るための貴重な情報源となります。これらの岩石を分析することで、マグマだまりの温度や圧力、マグマに含まれる成分などを推定することができます。

マグマだまりの研究は、火山噴火のメカニズムを解明するだけでなく、将来の噴火を予測し、災害から人々の命を守るための防災対策にも大きく貢献すると期待されています。

| マグマだまりの謎を探る | 方法 | 得られる情報 |

|---|---|---|

| 直接観察はできない | 火山活動の観測 – 火山の膨張・収縮 – 地震波の伝わり方の変化 |

– マグマだまりの大きさ – マグマの蓄積状況 – 火山噴火の可能性 |

| 過去の噴火の産物から分析 | 火山噴出物の分析 – 溶岩 – 火山灰 |

– マグマだまりの温度 – マグマだまりの圧力 – マグマの成分 |