見えない脅威:不正アクセスとその防止策

防災防犯を教えて

「不正アクセス」って、具体的にどんなことをするんですか?

防災防犯の研究家

いい質問だね。「不正アクセス」とは、例えば、他人の家の鍵を勝手に使って、その家に入ってしまうようなものだよ。コンピューターの世界では、鍵にあたるのがIDやパスワードになるんだ。

防災防犯を教えて

なるほど。じゃあ、他人のIDとパスワードを使って、勝手に入れば、全部「不正アクセス」ってことですか?

防災防犯の研究家

そうだよ。たとえ、悪気がなくても、許可なく他人のコンピューターやシステムに入れば、「不正アクセス」になるんだ。だから、インターネットを使う上では、特に気を付けないといけないね。

不正アクセスとは。

「みんなが安心して暮らせるように備えること」に関係する言葉で、「不正アクセス」というものがあります。これは、コンピューターを使って、本来入ってはいけない場所に侵入することを指します。例えば、インターネットを通じて、他人の名前や合言葉を使って、会社や個人のコンピューター情報を勝手に覗いたり、悪用したりすることです。会社の中でも、許可されていないシステムにアクセスすることは、不正アクセスにあたります。このような不正アクセスによる被害が増加したため、2000年2月からは「不正アクセス禁止法」という法律が施行されています。不正アクセスを防ぐためには、他人に名前や合言葉を推測されないように工夫したり、ネットワークの弱点を利用されないように定期的に点検したりするなど、様々な方法があります。最近では、会社のネットワークへの不正な侵入を24時間体制で見張るサービスも登場しています。

不正アクセスとは

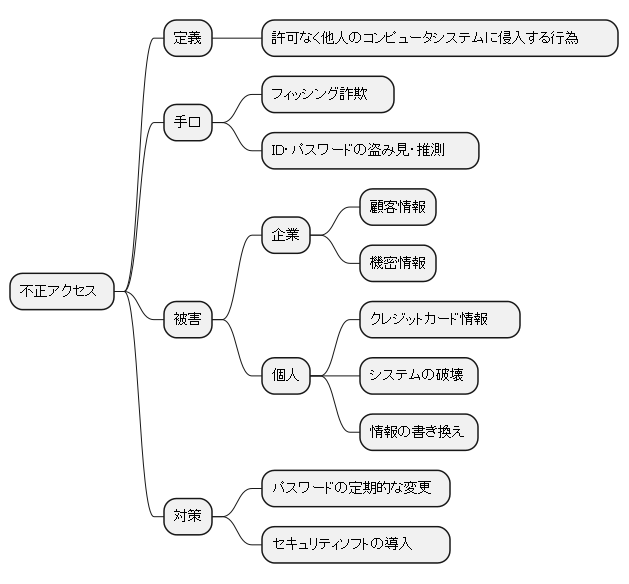

– 不正アクセスとは「不正アクセス」とは、許可を得ずに他人のコンピューターシステムに侵入する行為を指します。まるで、他人の家に鍵をかけずに上がり込むように、本来入ることを許されていないコンピューターシステムに、こっそり侵入するイメージです。インターネットやネットワークを介して行われることが多く、その手口は様々です。例えば、巧妙なメールで騙して他人のIDやパスワードを盗み出す「フィッシング詐欺」や、他人のIDやパスワードを盗み見たり、推測して不正に入手するといった方法も考えられます。不正アクセスによって、企業の重要な顧客情報や、個人のクレジットカード情報などが盗み取られる危険性があります。また、会社のデータベースを覗き見られて、重要な機密情報が漏洩してしまう可能性も。さらに、他人のコンピューターを勝手に操作して、情報を書き換えたり、システムを破壊したりするといった悪質なケースも存在します。このように、不正アクセスは、個人にとっても、企業にとっても大きな被害をもたらす可能性があります。そのため、パスワードを定期的に変更したり、セキュリティソフトを導入するなど、一人ひとりがセキュリティ対策をしっかり行うことが重要です。

不正アクセスの増加と法律

近年、情報ネットワーク社会の急速な発展に伴い、インターネットは私たちの生活に欠かせないものとなりました。しかし、その利便性が高まる一方で、影の部分も広がりを見せています。

企業が長年かけて築き上げてきた重要な情報や、お客様個人に関する大切な情報が、悪意のある者によって不正に盗み見られる事件が後を絶ちません。このような行為は、企業にとっては金銭的な損失だけでなく、社会的な信頼を失墜させる深刻な事態を引き起こす可能性があります。また、個人にとっても、プライバシーの侵害や金銭的な被害など、計り知れない影響を与える可能性があります。

このような深刻化する不正アクセス問題に対処するため、2000年2月からは「不正アクセス禁止法」が施行されました。この法律では、不正アクセス行為を明確に犯罪と規定し、罰則を強化することで、不正アクセスを未然に防ぎ、安全な情報社会を実現することを目的としています。具体的には、他人のパスワードを無断で使用してコンピュータにアクセスすることや、コンピュータウイルスなどの有害なプログラムを送り込む行為などが禁止されています。

情報ネットワーク社会は、私たちに多くの利益をもたらす一方で、新たな脅威も生み出しています。この法律をきっかけに、一人ひとりが情報セキュリティに対する意識を高め、安全な情報社会を築き上げていくことが重要です。

| メリット | デメリット | 対策 |

|---|---|---|

|

|

|

不正アクセスによる被害

不正アクセスによって引き起こされる被害は、私たち個人にとっても、企業にとっても深刻な問題となっています。

個人が受ける被害としては、まず金銭的なものが挙げられます。例えば、インターネットバンキングに不正にアクセスされ、預金を勝手に送金されてしまう、オンラインショッピングで自分の知らない間にクレジットカードを不正利用されてしまうといったケースがあります。

また、金銭的な被害だけでなく、個人情報が漏えいしてしまうことによる被害も深刻です。氏名や住所、生年月日といった個人情報はもとより、クレジットカード番号や銀行口座の情報が漏えいしてしまうと、なりすましによる契約や不正な金引き出しなど、二次被害、三次被害に繋がる可能性も出てきます。さらに、インターネット上に誹謗中傷を書き込まれ、名誉を傷つけられるといった被害も考えられます。

一方、企業が不正アクセスを受けることによる被害も甚大なものとなります。顧客情報の流出は、顧客からの信頼を失墜させるだけでなく、企業の存続にも関わる重大な問題となりかねません。また、企業秘密である技術情報や開発情報などが漏洩してしまうと、競争力の低下に繋がり、市場における優位性を失ってしまう可能性もあります。

さらに、システム自体が改ざんされ、業務が停止に追い込まれるケースも考えられます。顧客対応や商品の発送、取引先との連絡など、企業の活動はシステムに依存している部分が大きく、システムの停止は業務全体に影響を及ぼす可能性があります。

このような被害が発生した場合、企業は多額の損害賠償を請求されるケースも考えられます。不正アクセスによる被害は、企業の信用やブランドイメージに大きな傷をつけるだけでなく、経済的な損失も招く可能性があることを認識しておく必要があります。

| 被害を受ける主体 | 被害の内容 | 具体的な例 | 影響 |

|---|---|---|---|

| 個人 | 金銭的被害 | ・預金の不正送金 ・クレジットカードの不正利用 |

経済的な損失 |

| 個人情報漏えい | ・氏名、住所、生年月日などの漏えい ・クレジットカード番号、銀行口座情報の漏えい |

・なりすまし被害 ・不正な金引き出し ・二次被害、三次被害の可能性 |

|

| 名誉毀損 | ・インターネット上への誹謗中傷 | 精神的な苦痛 | |

| 企業 | 顧客情報流出 | ・顧客情報の漏えい | ・顧客からの信頼失墜 ・企業の存続に関わる問題 |

| 企業秘密の漏洩 | ・技術情報や開発情報の漏洩 | ・競争力の低下 ・市場における優位性の喪失 |

|

| システムの改ざん | ・システムの改ざんによる業務停止 | ・顧客対応の遅延 ・商品の発送遅延 ・取引先との連絡の遅延 ・業務全体への影響 |

|

| 損害賠償請求 | – | 経済的な損失 ・信用、ブランドイメージの失墜 |

不正アクセスから身を守るためには

– 不正アクセスから身を守るためにはインターネットの普及が進む現代において、不正アクセスは決して他人事ではありません。あなたの大切な情報や資産を守るためには、一人ひとりがセキュリティ対策を万全にする必要があります。まず、パスワードの管理は最も基本的なセキュリティ対策です。「1234」や「password」といった、簡単に推測できるパスワードの使用は絶対に避けましょう。パスワードは定期的に変更すること、そして、複数のサービスで同じパスワードを使い回さないことが重要です。コンピューターウイルス対策ソフトを導入し、常に最新の状態に保つことも重要です。ウイルス対策ソフトは、あなたのコンピューターを不正アクセスやウイルス感染から守るための心強い味方となります。また、OSやソフトウェアのアップデートは、セキュリティの脆弱性を解消するために非常に重要です。こまめにアップデートを行い、常に最新のセキュリティ対策を施しましょう。さらに、フィッシング詐欺などの巧妙な手口にも注意が必要です。身に覚えのないメールや不審なウェブサイトには決してアクセスしないようにしましょう。特に、個人情報やクレジットカード情報などを入力させるようなウェブサイトには、安易に情報を入力しないように十分注意してください。セキュリティ対策は、日々の積み重ねが重要です。今回ご紹介したポイントを参考に、不正アクセスから身を守るための対策をしっかりと行いましょう。

| 対策項目 | 具体的な対策内容 |

|---|---|

| パスワード管理 | – 推測されやすいパスワードを使わない – 定期的にパスワードを変更する – 複数のサービスで同じパスワードを使い回さない |

| ウイルス対策 | – コンピューターウイルス対策ソフトを導入する – ウイルス対策ソフトを常に最新の状態に保つ |

| OS・ソフトウェアのアップデート | – OSやソフトウェアのアップデートをこまめに行う |

| フィッシング詐欺対策 | – 身に覚えのないメールや不審なウェブサイトにはアクセスしない – 個人情報やクレジットカード情報などを入力させるようなウェブサイトには、安易に情報を入力しない |

企業が取るべき対策

– 企業が取るべき対策企業は、顧客情報や企業秘密など、重要な情報を多く抱えています。そのため、サイバー攻撃や情報漏えいなどの脅威から、これらの情報資産を守る対策を講じる必要があります。まず、社内のネットワークを不正アクセスから守るために、技術的な対策が欠かせません。具体的には、外部からの不正アクセスを遮断する「防火壁」や、不正な侵入を検知する「侵入検知システム」などのセキュリティ対策ソフトを導入する必要があります。これらのシステムは、常に最新の状態で稼働させることが重要です。次に、従業員一人ひとりのセキュリティ意識を高めることも重要です。従業員に対しては、定期的なセキュリティ研修を実施し、パスワードを適切に管理することや、不審なメールを開封しない、身に覚えのないファイルを開かないなど、基本的な知識を習得させる必要があります。また、業務で利用する情報へのアクセス権限は、必要最低限に制限する必要があります。さらに、定期的にシステムのセキュリティ診断を実施し、自社のシステムの脆弱性を把握し、改善していくことが重要です。これらの対策を組み合わせることで、企業は情報漏えいなどのリスクを軽減し、安全な事業活動を継続していくことができます。

| 対策分野 | 具体的な対策内容 |

|---|---|

| 技術的な対策 | – 外部からの不正アクセスを遮断する「防火壁」の導入 – 不正な侵入を検知する「侵入検知システム」などのセキュリティ対策ソフトの導入 – セキュリティ対策ソフトの最新状態の維持 |

| 従業員のセキュリティ意識向上 | – 定期的なセキュリティ研修の実施 – パスワードの適切な管理、不審なメールやファイルの取り扱いに関する教育 – 業務で利用する情報へのアクセス権限の制限 |

| システムの脆弱性診断 | – 定期的なセキュリティ診断の実施 – 診断結果に基づいたシステムの脆弱性改善 |

新たなセキュリティ対策

昨今、企業が標的となるネットワークへの不正侵入は、その巧妙化と悪質化が深刻な問題となっています。このような状況を受け、企業の大切な情報を守るための新たな対策として、24時間体制でネットワークを監視するセキュリティサービスが登場しました。従来のセキュリティ対策では、不正侵入を検知してから対応までに時間を要し、その間に機密情報が盗まれたり、システムが破壊されたりするケースも見受けられました。しかし、これらの新たなサービスは、リアルタイムでの監視によって不正侵入を瞬時に検知し、管理者に通知することで、迅速な対応を可能にします。その結果、被害を最小限に抑え、企業の重要な資産を守ることに繋がります。さらに、近年急速に発展している人工知能(AI)の技術を活用した不正アクセス検知システムも開発されています。このシステムは、膨大なデータを学習することで、従来の方法では見つけることが難しかった、巧妙に隠された攻撃パターンを認識することができます。これにより、今まで以上に高度なセキュリティレベルを実現し、企業は安心して事業活動に専念できる環境を手に入れることができるでしょう。このように、セキュリティ対策は日々進化を続けています。企業は、常に最新の技術やサービスを取り入れることで、変化する脅威から重要な情報資産を守り続ける必要があります。

| 課題 | 従来のセキュリティ対策の課題 | 新たなセキュリティ対策 | 効果 |

|---|---|---|---|

| ネットワークへの不正侵入の巧妙化・悪質化 | 不正侵入の検知・対応に時間がかかる | – 24時間体制のネットワーク監視サービス – リアルタイム監視による不正侵入の瞬時検知・通知 – AIを活用した不正アクセス検知システム |

– 被害の最小限化 – 企業の重要な資産の保護 – 安心して事業活動に専念できる環境 |