災害時における要配慮者へのサポート

防災防犯を教えて

先生、「要配慮者」ってよく聞くけど、具体的にどんな人のことを言うんですか?

防災防犯の研究家

いい質問だね。「要配慮者」とは、災害の時に、自分の力で危険を避けて避難したり、必要な情報を集めたりすることが難しい人のことを指すんだよ。

防災防犯を教えて

例えば、どんな人が「要配慮者」になるんですか?

防災防犯の研究家

そうだね、高齢者や障害のある人、病気の人などが挙げられるね。 小さな子供がいる家庭も含まれるよ。災害時は、周りの人が「要配慮者」を意識して行動することが大切なんだ。

要配慮者とは。

「防災・防犯に関する言葉である『要配慮者』について説明します。『要配慮者』は、以前は『災害時要援護者』と呼ばれていましたが、平成25年の災害対策基本法の改正によって、『要配慮者』と『避難行動要支援者』の二つに分けられ、それぞれのはっきりとした意味が決められました。災害が起こった時、自分に必要な情報を素早く正しく手に入れたり、自分の身を守るために安全な場所に避難したりといった、一連の行動をとることが難しかったり、家がなくなってしまうなどの理由で、決められた避難所で生活する必要がある人のことを指します。

「要配慮者」とは

– 「要配慮者」とは災害が発生すると、誰もが危険にさらされますが、その中でも特に注意が必要な人たちがいます。それが「要配慮者」です。これは、災害対策基本法という法律の中で、「災害時に特別な配慮を必要とする人」と定義されています。では、具体的にどのような人が「要配慮者」に含まれるのでしょうか?代表的な例としては、高齢者や障害者の方々が挙げられます。加齢や障害によって体の機能が低下していると、速やかに避難したり、長時間移動したりすることが困難になる場合があります。また、乳幼児や妊産婦の方々も「要配慮者」に含まれます。赤ちゃんは自分で身の安全を図ることができませんし、妊婦さんはお腹の赤ちゃんを守るために特別な注意が必要です。さらに、外国人の方々も「要配慮者」となりえます。言葉の壁によって、正確な情報が得られなかったり、周囲の人に助けを求めにくかったりする可能性があるからです。このように、「要配慮者」は、災害時にそれぞれ異なる困難を抱える可能性があります。そのため、日頃から「要配慮者」の抱える事情を理解し、地域ぐるみで支え合う体制を整えておくことが重要です。

| 要配慮者 | 具体的な例 | 配慮が必要な理由 |

|---|---|---|

| 高齢者 | – 体力の低下 – 持病や服用中の薬など |

– 避難行動の困難 – 長時間移動の困難 – 健康状態の悪化リスク |

| 障害者 | – 視覚、聴覚、肢体などの障害 – 発達障害、精神障害など |

– 情報取得の困難 – 避難行動の困難 – 周囲とのコミュニケーションの困難 |

| 乳幼児 | – まだ自分で歩けない、話せない – 環境の変化に弱い |

– 保護者からの分離による不安 – 適切な栄養摂取の困難 – 衛生状態の悪化リスク |

| 妊産婦 | – つわりの症状 – 体型の変化による負担 |

– 避難行動の困難 – 健康状態の急変リスク – ストレスによる母子への影響 |

| 外国人 | – 日本語でのコミュニケーションが難しい – 日本の防災情報やシステムに不慣れ |

– 情報取得の困難 – 助けを求めることの困難 – 文化や習慣の違いによる不安 |

要配慮者支援の重要性

災害発生時、自力で安全を確保することが難しい方々に対し、私たちがどのように手を差し伸べられるかは非常に重要な課題です。お年寄りや障害を持つ方、病気療養中の方など、支援を必要とする方々は、いざという時、自分の力だけで危険を回避することが困難な場合が多く見られます。もし、そうした方々への支援が遅れてしまったら、命に関わる重大な事態に発展する可能性も否定できません。

そのため、地域社会全体で、助け合いの精神のもと、要配慮者の安全を確保するための取り組みを進めていく必要があります。具体的には、普段から、ご近所同士の顔見知りや地域の集まりなどを通じて、誰がどのような困難を抱えているのかを把握しておくことが重要です。顔見知りが増えれば、災害時に助けを求める声も届きやすくなるでしょう。また、一人暮らしのお年寄り宅を定期的に訪問するなど、日頃からの見守りの体制を整えておくことも大切です。

そして、実際に災害が発生した際には、迅速な安否確認や避難場所への誘導など、一人ひとりの状況に応じたきめ細やかな対応が求められます。例えば、避難所までの移動が困難な方には、車いすを押してあげたり、荷物を持ってあげるなどのサポートが必要です。さらに、アレルギーや持病など、特別な配慮が必要な方の情報も事前に共有しておくことが大切です。

災害はいつ起こるか分かりません。だからこそ、日頃からの備えと地域全体での連携が、要配慮者の安全を守る上で極めて重要となるのです。

| 課題 | 解決策 | 具体的な行動 |

|---|---|---|

| 災害時、 自力で安全を確保することが 難しい方々への支援 |

地域社会全体で 助け合いの精神 のもと、 要配慮者の安全を確保 |

・普段から顔見知りを増やす ・地域の集まりに参加する ・一人暮らしのお年寄り宅を 定期的に訪問する ・日頃からの見守りの体制を整える |

| 災害発生時の 迅速な対応 |

一人ひとりの状況に応じた きめ細やかな対応 |

・安否確認 ・避難場所への誘導 ・移動のサポート ・特別な配慮が必要な方の 情報共有 |

日頃からの備え

日頃から防災意識を持ち、いざという時に適切な行動をとれるよう備えておくことは非常に大切です。

まずは、自分が住んでいる地域にどのような災害のリスクがあるのかを把握することから始めましょう。市町村が発行しているハザードマップを確認することで、洪水、地震、土砂災害など、それぞれの地域における危険区域を把握できます。ハザードマップは、市町村の窓口でもらうか、インターネットで閲覧することができます。

リスクを把握した後は、家族構成や住宅環境に合わせて、災害発生時における具体的な行動計画を立てましょう。例えば、地震発生時の避難経路や避難場所、家族との連絡方法などを具体的に決めておくことが重要です。特に、乳幼児や高齢者、障がい者など、配慮が必要な方がいる場合は、避難方法や必要な支援について事前に確認し、家族間で共有しておきましょう。

また、災害時に備えた非常持ち出し袋の準備も忘れずに行いましょう。非常持ち出し袋には、最低でも3日分の水や食料、懐中電灯、携帯ラジオ、予備電池などを備えておくことが推奨されています。その他にも、常備薬、必要な医療用品、救急用品、衣類、現金なども必要に応じて準備しておくと安心です。

日頃から防災について考え、準備しておくことで、いざという時に落ち着いて行動し、被害を最小限に抑えることに繋がります。

| 防災の準備 | 具体的な内容 |

|---|---|

| 災害リスクの把握 | – ハザードマップで自宅周辺の危険区域を確認 – 市町村の窓口やインターネットで入手 |

| 行動計画の作成 | – 家族構成や住宅環境に合わせた避難経路・場所・連絡方法を決定 – 乳幼児、高齢者、障がい者への配慮を検討 |

| 非常持ち出し袋の準備 | – 水、食料(3日分)、懐中電灯、携帯ラジオ、予備電池 – 常備薬、医療用品、救急用品、衣類、現金など |

地域社会との連携

– 地域社会との連携

災害時における要配慮者の安全確保は、行政や関係機関だけの力では限界があります。地域に住む私たち一人ひとりが「自分のこと」として捉え、積極的に地域活動へ参加し、支え合うことが重要です。

具体的には、町内会や自治会が中心となって、日頃から要配慮者の方々へ防災に関する情報提供を行うことが大切です。そして、災害発生時に安全な場所へ避難できるように、地域全体で避難訓練を定期的に実施し、住民同士の顔の見える関係を築いておくことが重要です。また、災害発生時には、一人暮らしの高齢者や障がいを持つ方々を迅速に助けられるよう、事前に誰がどのような支援を必要としているかを把握し、地域全体で助け合う体制を構築しておく必要があります。

さらに、地域のボランティア団体などと連携し、普段から要配慮者の生活支援や見守り活動などを積極的に行っていくことも有効です。顔なじみの関係性を築いておくことで、いざというときにスムーズな助け合いに繋がります。

災害発生時だけでなく、普段から地域住民同士が交流し、助け合いの精神を育んでおくことが、真に安全で安心して暮らせる地域づくりに繋がります。

| 防災対策 | 目的 | 効果 |

|---|---|---|

| 町内会・自治会による情報提供 | 要配慮者への防災意識向上 | 災害への備えを促す |

| 地域全体での避難訓練 | 避難経路の確認、住民同士の顔合わせ | 迅速な避難、安否確認を円滑化 |

| 支援が必要な方の情報共有 | 誰がどのような支援を必要としているかを把握 | 的確な支援体制を構築 |

| ボランティア団体との連携 | 普段からの生活支援、見守り活動 | 顔なじみとなり、スムーズな助け合いに繋がる |

| 地域住民同士の交流 | 助け合いの精神を育む | 安全・安心な地域づくり |

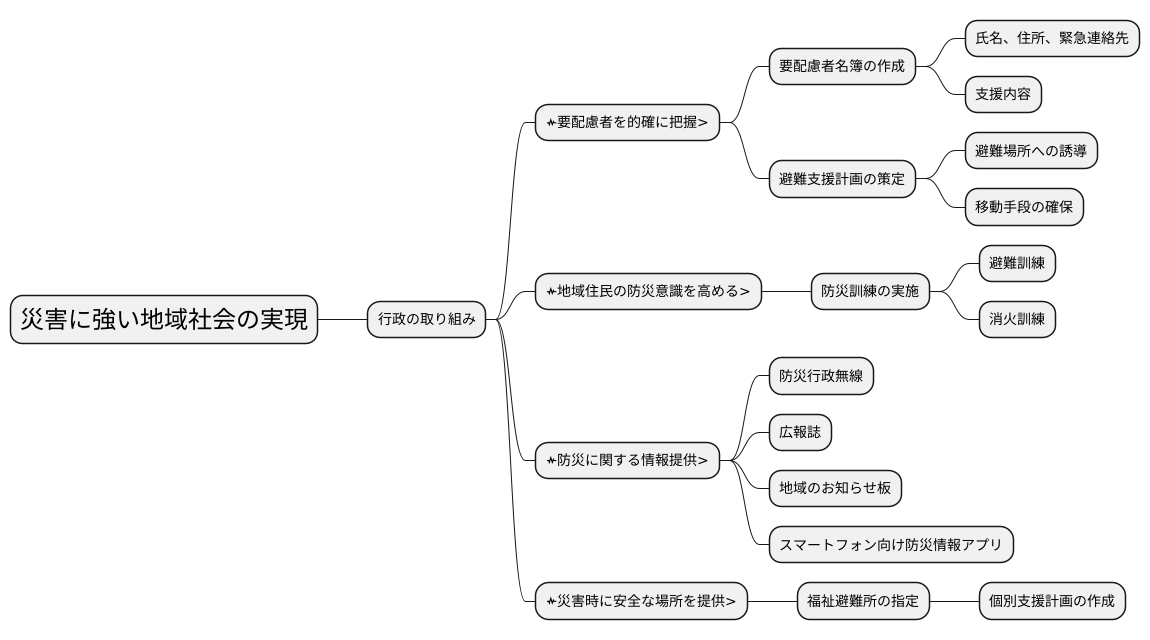

行政の取り組み

災害に備え、誰もが安全を確保できる社会の実現は、私たちにとって重要な課題です。特に、自力で避難することが困難な高齢者や障がい者といった要配慮者への支援は欠かせません。そこで、行政は様々な施策を講じています。

まず、要配慮者を的確に把握するための取り組みとして、要配慮者名簿の作成が進められています。氏名や住所、緊急連絡先といった基本情報のほか、必要な支援内容なども記録することで、災害時に迅速かつ適切な対応を可能にしています。また、避難場所への誘導や移動手段の確保など、具体的な支援方法を定めた避難支援計画も策定されています。

さらに、地域住民の防災意識を高めるために、防災訓練も積極的に実施されています。地震や火災などの災害発生時を想定した避難訓練や、消火器の使い方を学ぶ訓練などを通して、住民一人ひとりが防災意識を高め、いざというときに適切な行動を取れるよう努めています。

加えて、防災に関する情報提供も充実させています。防災行政無線や広報誌、地域のお知らせ板などを活用し、ハザードマップや避難場所、災害時の連絡方法といった重要な情報を住民に周知しています。また、近年では、スマートフォン向けの防災情報アプリの導入も進んでおり、より迅速かつ的確な情報伝達が期待されています。

さらに、災害時に安全な場所を提供するため、福祉避難所の指定も進めています。福祉避難所は、一般の避難所では対応が難しい、介護や医療などの個別支援が必要な方を対象とした施設です。近年では、要配慮者一人ひとりの状況に合わせた個別支援計画の作成も進んでおり、きめ細やかな対応が可能になりつつあります。

行政は、これらの取り組みを通じて、要配慮者が安心して暮らせる、災害に強い地域社会の実現を目指しています。