パニック: 防災と防犯への影響

防災防犯を教えて

先生、『パニック』ってよく聞くけど、どういう意味ですか?

防災防犯の研究家

いい質問だね。『パニック』は、地震や火事などの災害や、思いもよらない良くないことが起こった時に、人々が集団で混乱したり、個人がおろおろしたりする状態のことをいうんだ。

防災防犯を教えて

なるほど。じゃあ、パニックになるとどうなるんですか?

防災防犯の研究家

パニックになると、冷静な判断ができなくなってしまい、避難が遅れたり、周りの人とぶつかって怪我をしてしまったりする危険性があるんだ。だから、日頃から防災意識を高めて、いざという時に落ち着いて行動できるよう備えておくことが大切なんだよ。

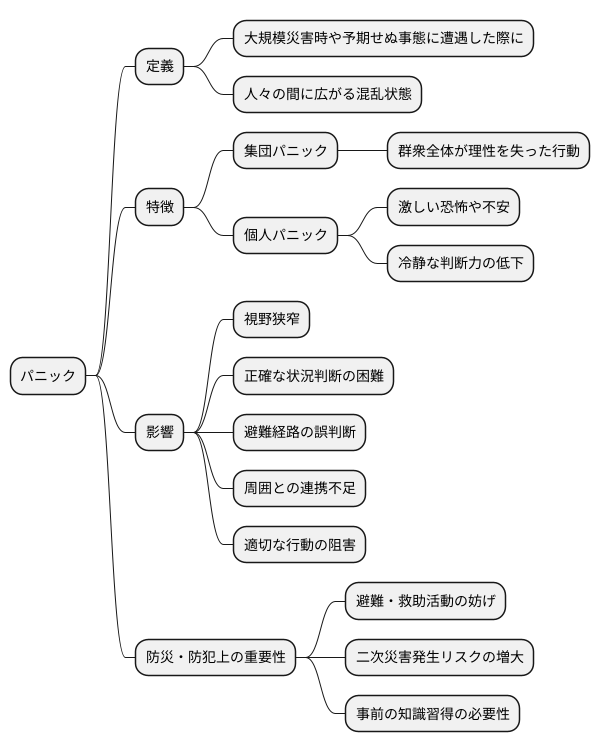

パニックとは。

「災害への備えや犯罪を防ぐために知っておきたい言葉に、『パニック』があります。これは、大きな災害や思いもよらない良くない出来事に遭遇した時に、大衆が混乱したり、個人が取り乱したりすることを指します。」

パニックとは

– パニックとは大きな地震や火災といった災害時、あるいは、思いもよらないテロや事故に遭遇した際に、人々の間に広がる混乱状態、それがパニックです。

パニックは、時に群衆全体を巻き込み、集団として理性を失った行動をとってしまう場合があります。また、個人レベルにおいても、激しい恐怖や不安に襲われ、普段通りの冷静な判断ができなくなってしまうこともあります。

パニック状態に陥ると、視野が狭くなり、周りの状況を正しく認識することが難しくなります。そのため、避難経路の判断を誤ったり、周りの人と協力して行動することができなくなったりするなど、適切な行動が阻害されてしまいます。

防災や防犯の観点から、パニックは非常に重要な要素です。パニックが発生すると、避難や救助活動の妨げになるだけでなく、二次災害の発生リスクを高めることにもつながります。そのため、日頃からパニックに対する正しい知識を身につけておくことが重要です。

パニックの発生要因

– パニックの発生要因突然の出来事に遭遇した時、私たちの心と体は様々な反応を見せます。驚きや恐怖といった感情がこみ上げてくるのは自然なことですし、何が起こっているのかわからず不安になるのも当然のことです。そして、この様な状況下では、情報不足という要素がパニック発生の大きな要因となります。例えば、大きな地震が発生したとします。激しい揺れに襲われた直後、人々は恐怖と不安に包まれます。この時、何が起きたのか、次に何が起こるのか、安全な場所はどこなのか、といった情報が不足していると、人々は混乱し、冷静な判断を失いやすくなります。さらに、逃げ道がない、あるいは逃げ道がわからないという閉塞感もパニックを加速させます。出口がわからない建物内、あるいは大渋滞で身動きが取れない状況などは、心理的な圧迫感を生み出し、冷静さを失わせます。そして、パニックは周囲の人々の行動に影響を受け、集団心理として伝播していくという側面も持ち合わせています。誰かが叫びながら走り出すと、周囲の人々は、それが適切な行動かどうかを判断する間もなく、つられてしまうことがあります。特に、災害発生直後などは情報が錯綜しやすく、何が正しい情報かわからない状況になりがちです。このような状況下では、人は冷静さを失いやすく、パニックに陥りやすくなってしまうのです。

パニックによる危険性

– パニックによる危険性災害時や突発的な事件に遭遇した際、人はパニックに陥りやすくなります。パニック状態になると、恐怖や不安から視野が狭くなり、冷静な判断ができなくなってしまうのです。この状態は非常に危険であり、落ち着いて行動することが求められる状況において、誤った行動をとってしまう可能性が高まります。例えば、火災発生時にパニックに陥ると、避難経路を正しく認識できず、逃げ遅れてしまうかもしれません。また、群衆の中でパニックが発生すると、人々が我先にと出口に殺到し、将棋倒しなどの二次災害を引き起こす可能性もあります。さらに、パニックは周囲の人々にも伝染しやすく、集団全体を危険に巻き込む可能性も孕んでいます。防犯の観点からも、パニックは深刻な問題を引き起こす可能性があります。混乱に乗じて、窃盗や暴行などの犯罪行為が増加する傾向があるのです。高価なものを持ち逃げしたり、暴力を振るったりする人が現れ、被害が拡大する可能性もあります。このように、パニックは私たち自身の安全を脅かすだけでなく、周囲の人々にも危害を加えかねない、極めて危険な状態であると言えるでしょう。

| 状況 | パニックによる危険性 | 具体的な例 |

|---|---|---|

| 災害時や突発的な事件に遭遇した際 | 恐怖や不安から視野が狭くなり、冷静な判断ができなくなる。 | 火災発生時に避難経路を正しく認識できず、逃げ遅れる。 |

| 群衆の中 | 人々が我先にと出口に殺到し、将棋倒しなどの二次災害を引き起こす可能性がある。 | – |

| 防犯の観点 | 混乱に乗じて、窃盗や暴行などの犯罪行為が増加する傾向がある。 | 高価なものを持ち逃げしたり、暴力を振るったりする人が現れる。 |

パニックへの対策: 日頃からの備え

災害発生時は、誰しも冷静さを失い、パニックに陥りやすい状況です。

「自分は大丈夫」という思い込みを捨て、日頃からしっかりと備えておくことが、自身や大切な家族を守ることに繋がります。

まずは、自宅からの避難経路や近くの避難場所を家族全員で共有しておきましょう。

地図で確認したり、実際に歩いてみるのも良いでしょう。

また、停電時や断水時にも困らないよう、飲料水や食料品、懐中電灯、携帯ラジオなどの防災グッズを準備しておくことも大切です。

さらに、地域で開催される防災訓練に積極的に参加することも有効な手段です。

実際に災害が起きた状況を想定した訓練は、いざという時の行動を身につける貴重な機会となります。

消火訓練や救急訓練などを通して、いざという時に自分や周囲の人を助けられるよう備えておきましょう。

そして、災害発生時には正確な情報を入手することが重要です。

日頃から、テレビやラジオ、行政機関のホームページなど、信頼できる情報源を確認しておきましょう。

デマや不確かな情報に惑わされず、冷静に行動できるよう心がけましょう。

| テーマ | 内容 |

|---|---|

| 避難準備 |

|

| 防災訓練 |

|

| 情報収集 |

|

パニックへの対策: 冷静さを保つために

大きな地震や火災など、突然の災害や緊急事態に遭遇すると、誰でも恐怖を感じ、冷静さを失いがちです。しかし、そんな時こそ、パニックに陥らず、落ち着いて行動することが自分の身を守るために何よりも重要です。

まずは、何度か深呼吸をして心を落ち着けましょう。息をゆっくり吸い込み、ゆっくりと吐き出すことを繰り返すだけでも、気持ちが落ち着き、冷静さを取り戻す助けになります。周りの人の焦った様子や大きな声に惑わされず、まずは自分の置かれている状況を落ち着いて把握することが大切です。そして、ラジオやテレビ、公式の防災情報など、確かな情報源から最新の情報を入手し、状況に応じて適切な行動をとるようにしましょう。

周囲に助けを求めている人や、パニックになっている人がいれば、落ち着いて声をかけ、安全な場所へ誘導したり、必要であれば救助を要請したりするなど、協力し合いましょう。一方で、自分自身の安全を確保することも忘れずに。危険を感じたら、無理に避難しようとせず、安全な場所に留まり、救助を待ちましょう。日頃から、防災訓練に参加したり、家族や地域の人々と避難経路や連絡方法を確認したりしておくなど、いざという時のための備えをしておくことが、冷静さを保ち、安全を確保することに繋がります。