予測線量とは?- 放射線安全の基本-

防災防犯を教えて

先生、「予測線量」ってなんですか?ニュースでよく聞くんですけど、よくわからないんです。

防災防犯の研究家

「予測線量」は、もしも原子力発電所などで事故が起きた時、放射性物質がどれくらい広がるかを計算して、人がどれくらいの放射線を浴びるかを予想した値のことだよ。

防災防犯を教えて

浴びる量の予想ってことですか?でも、人によって違ってくるんじゃないですか?

防災防犯の研究家

そうなんだ。だから「予測線量」は、あくまで目安なんだ。例えば、外にいる時間や家の作りによって、実際に浴びる放射線の量は変わってくるからね。

予測線量とは。

「災害を防ぐことと、犯罪を防ぐことに関係する言葉である「予測線量」について説明します。「予測線量」とは、放射線を出す物質や放射線そのものの量を予測したり、天気の予測などを参考にしたりして計算したものです。具体的には、もしも、ある場所に人が住んでいて、そこで放射線を出すようなことがあった場合に、何も対策をしなければ、どれくらいの量の放射線を浴びてしまうことになるのかを推測した値のことです。ただし、これはあくまで予測なので、実際に住んでいる人それぞれが浴びる放射線の量とは違ってくることがあります。」

予測線量の定義

– 予測線量の定義

予測線量とは、原子力発電所での事故や放射性物質を扱う施設でのトラブルなど、放射性物質や放射線が環境中に放出される可能性がある事態を想定し、その際に周辺住民などがどれくらいの放射線を受ける可能性があるのかを事前に計算した値のことです。これは、万が一、放射性物質の放出事故が起こってしまった際に、住民の避難が必要かどうか、どのような防護対策が必要かを判断するための重要な指標となります。

予測線量は、事故の種類や規模、気象条件(風向きや風速、雨の有無など)、地形などを考慮して、複雑な計算によって算出されます。事故発生時の状況は刻々と変化するため、予測線量は固定された値ではなく、状況の変化に応じて随時更新されます。

予測線量は、人々が不要に不安を感じたり、逆に過小評価して危険な行動をとったりすることを避けるため、分かりやすく提供することが重要です。そのため、関係機関は、予測線量の算出根拠やその意味、注意すべき点などを、一般の人にも理解しやすいように丁寧に説明する必要があります。

| 項目 | 説明 |

|---|---|

| 定義 | 原子力発電所などの事故を想定し、周辺住民が受ける可能性のある放射線量を事前に計算した値 |

| 目的 | 事故時の避難の必要性や防護対策の判断指標 |

| 算出方法 | 事故の種類、規模、気象条件、地形などを考慮した複雑な計算 |

| 注意点 | 状況に応じて予測線量は随時更新される 分かりやすく提供し、人々の不安や過小評価を防ぐ 算出根拠や意味、注意点などを丁寧に説明する |

予測線量の算出方法

– 予測線量の算出方法

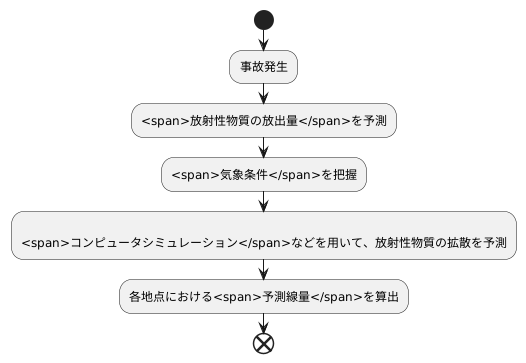

事故などで放射性物質が放出された場合、人々がどれくらいの放射線を受けるのかを知ることは、避難などの適切な行動をとる上で非常に重要です。このとき、「予測線量」と呼ばれる、将来の特定の時間や場所における線量の予測値が役立ちます。

予測線量の算出には、まず、どれだけの量の放射性物質が放出されるのかを予測する必要があります。さらに、風向きや風速などの気象条件を把握することも重要です。風に乗って放射性物質は拡散するため、風向きや風速によって、線量が大きく変わる可能性があるからです。

これらの情報に基づいて、コンピュータシミュレーションなどを用いて、放射性物質がどのように拡散していくかを予測します。そして、その結果から、各地点における線量を推定します。

ただし、これはあくまでも予測値であることに注意が必要です。なぜなら、実際の放出量や気象条件は予測と異なる場合があるからです。予測線量は、あくまでも参考情報として捉え、状況の変化に応じて、最新の情報を入手するように心がけましょう。

予測線量と個人の被ばく線量の違い

– 予測線量と一人ひとりの被ばく線量の違い予測線量は、ある地点にずっと留まっていた場合に、どれくらいの放射線を浴びるかを示す目安です。これは、いわばシミュレーションのようなもので、その場にじっとしていることを想定して計算されています。しかし実際には、私たちは常に動き回っており、その行動パターンは一人ひとり異なります。

例えば、同じ地域に住んでいても、屋外での活動時間や屋内での滞在時間によって、実際に浴びる放射線の量は大きく変わってきます。屋外で活動する時間が長い人ほど、放射線を浴びる量も多くなる傾向があります。また、建物の構造や換気の状況によっても、放射線の遮蔽効果は異なり、結果として被ばく線量が変わる可能性があります。頑丈なコンクリート造の建物や、放射性物質を効果的に除去する換気システムが整った建物は、放射線の影響をより小さく抑える効果が期待できます。

つまり、予測線量はあくまでも目安であり、一人ひとりの行動や環境によって、実際に浴びる放射線の量は大きく変わることを理解することが重要です。

| 項目 | 説明 |

|---|---|

| 予測線量 | ある地点にずっと留まっていた場合に浴びるであろう放射線量の目安。 (シミュレーションの結果であり、実際の行動は考慮されていない) |

| 一人ひとりの被ばく線量 | 実際の行動パターンや環境によって異なる。 ・屋外での活動時間 ・屋内での滞在時間 ・建物の構造 ・換気の状況 |

予測線量の活用方法

– 予測線量の活用方法

原子力災害の発生時、私たちの安全を守る上で重要な役割を果たすのが予測線量です。これは、事故によって放出される放射性物質の量や風向き、地形などのデータに基づいて、将来の特定の時間と場所でどの程度の放射線量になると予想されるかを示す指標です。

予測線量は、まずもって、住民避難の必要性を判断するための基準として活用されます。例えば、予測線量が国が定めた基準値を超えると判断された場合、関係機関は速やかに住民に対して避難指示を発令します。これは住民の命を守るために非常に重要な判断材料となります。

また、予測線量は、私たち一人ひとりが状況を把握し、適切な防護対策を講じる際にも役立ちます。予測線量が高い地域では、屋内に留まり、窓やドアを閉めて放射性物質の侵入を防ぐことが重要となります。さらに、外出せざるを得ない場合は、マスクを着用したり、皮膚の露出を控えるなど、できる限りの対策を講じることが大切です。

このように、予測線量は原子力災害から身を守るために欠かせない情報源です。日頃から、予測線量の持つ意味や活用方法について理解を深めておくことが重要と言えるでしょう。

| 予測線量とは | 活用方法 | 具体例 |

|---|---|---|

| 事故による放射性物質の量や風向き、地形などのデータに基づいて、将来の特定の時間と場所でどの程度の放射線量になると予想されるかを示す指標 |

|

|

予測線量の限界

– 予測線量の限界

予測線量は、将来の放射線量を推定したものであり、実際の線量と完全に一致するわけではありません。これは、様々な要因が複雑に絡み合い、正確な予測を困難にしているためです。

まず、放射性物質の放出量や拡散経路を予測することは容易ではありません。事故の規模や状況、風向きや風速などの気象条件によって、放射性物質の拡散状況は大きく変化します。さらに、建物の有無や地形なども影響するため、予測の精度を上げることは容易ではありません。

また、予測線量は、平均的な被ばく量を示しているに過ぎず、個々人の行動パターンや生活環境までは考慮されていません。屋外での活動時間や呼吸量、居住地の環境などによって、実際の被ばく量は大きく異なります。例えば、屋外で活動する時間が長い人や、換気が不十分な場所に長時間滞在する人は、平均的な予測線量よりも多くの放射線を浴びる可能性があります。

予測線量は、あくまでも参考情報の一つとして捉え、最新の情報収集や状況に応じた適切な判断が重要となります。政府や地方自治体からの情報提供に注意するとともに、状況に応じて屋内退避や避難などの行動を検討する必要があります。自分の身を守るためには、予測だけに頼らず、主体的に行動することが重要です。

| 要因 | 詳細 |

|---|---|

| 放射性物質の拡散予測の難しさ | – 放出量や拡散経路の予測が困難 – 事故規模、気象条件、地形などの影響 |

| 個人差の考慮不足 | – 平均的な被ばく量であり、個々の行動パターンや生活環境は考慮されていない – 屋外活動時間、呼吸量、居住環境による被ばく量の差 |

| 予測線量の限界 | – あくまでも参考情報であり、最新の情報収集と状況判断が重要 – 政府や自治体の情報に注意し、屋内退避や避難などの行動を検討 |