無気肺:呼吸が浅いときの危険性

防災防犯を教えて

「無気肺」って、どういう意味ですか? 難しい言葉なので、よく分かりません。

防災防犯の研究家

そうだね。「無気肺」は少し難しい言葉だけど、簡単に言うと「肺の一部に空気が入らなくなった状態」のことを指すよ。肺は空気で膨らんでいるんだけど、病気や怪我などによって、その一部が縮んでしまうんだ。

防災防犯を教えて

肺が縮んでしまうんですか? どうして、空気が入らなくなってしまうのですか?

防災防犯の研究家

色々な原因があるんだけど、例えば、気管支と呼ばれる空気の通り道が、何かで塞がってしまう場合があるんだ。例えば、食べ物などが詰まったり、分泌物で詰まってしまう場合などだね。他にも、肺の外側から圧迫されてしまう場合もあるよ。

無気肺とは。

「防災・防犯」とは関係ありませんが、「無気肺」について説明します。「無気肺」とは、気道が圧迫されたり詰まったりすることで、肺の中に入る空気の量が減り、肺が縮んでしまった状態のことです。

肺の中央右側にある「右中葉気管支」は細く、周りのリンパ節が腫れたり、分泌液が溜まりやすいため、「無気肺」になりやすい場所です。これは「中葉症候群」と呼ばれます。

長く寝たきりの人、特に人工呼吸器を使っている人は、背中側の肺に「無気肺」が起こりやすいです。これは、酸素を取り込む力が弱まり、血液中の酸素濃度が低くなる原因となります。

「無気肺」になった部分では、細い血管から水分が漏れ出し、肺の組織がむくんで、肺胞の細胞が剥がれてしまいます。

「無気肺」かどうかを調べるには、レントゲン検査よりもCT検査の方が正確です。

治療としては、体の向きを変えたり、痰を吸引したりするなどして、肺に溜まったものを排出します。

レントゲン検査で、肺の下の方に、幅2~3cm、厚さ1~3mmほどの線状の影が見られることがあります。これは「板状無気肺」と呼ばれるもので、横隔膜の動きが悪くなる病気、例えば、膵臓や胆のう、横隔膜の下に膿が溜まる病気や、お腹の手術の後などに多く見られます。

無気肺とは

– 無気肺とは

無気肺は、肺の一部または全部が膨らまなくなる病気です。呼吸をする際、私達は普段意識していませんが、空気は気管を通って肺へと送られています。そして、肺の中で酸素と二酸化炭素の交換が行われ、私達は生きていくことができます。

しかし、無気肺になると、肺に十分な空気が届かなくなってしまうのです。その原因は様々で、空気の通り道である気道が、痰や異物によって塞がってしまう場合や、肺の外側から腫瘍や胸水が圧迫することで起こる場合があります。

健康な状態であれば、肺は常に空気を吸い込んで膨らんでいます。しかし、無気肺になるとこの肺の膨らみが十分に行われなくなり、呼吸が困難になります。

さらに、肺で酸素と二酸化炭素の交換がうまくいかなくなるため、血液中の酸素濃度が低下してしまいます。その結果、息切れや動悸といった症状が現れるようになり、重症化すると意識を失ってしまうこともあります。

無気肺は、肺炎や気管支喘息、肺塞栓症などの病気の合併症として起こることが多く、注意が必要です。もし、呼吸困難や息切れなどの症状が現れた場合は、速やかに医療機関を受診するようにしてください。

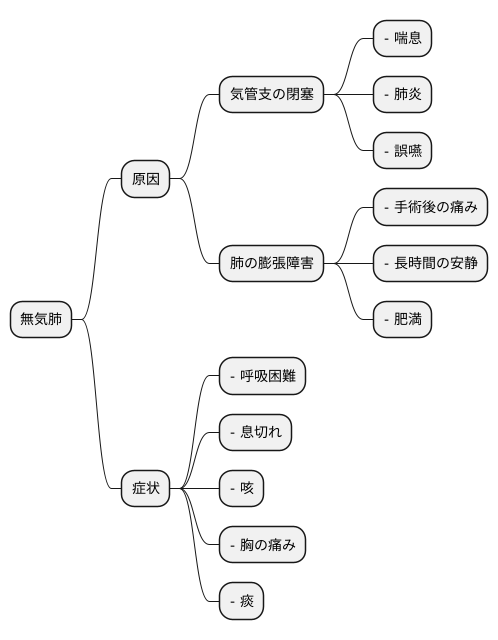

無気肺の原因と症状

– 無気肺の原因と症状無気肺とは、肺の一部に空気が入らなくなった状態を指します。様々な原因で引き起こりますが、大きく分けて気管支の閉塞と肺の膨張障害の二つに分類できます。気管支の閉塞は、気管支が狭くなったり、詰まったりすることで起こります。例えば、喘息などのように気管支が炎症を起こして狭くなる病気や、肺炎のように気管支に分泌物や細菌が溜まって詰まる病気などが挙げられます。その他にも、気管内に異物が入り込む誤嚥も原因の一つです。一方、肺の膨張障害は、肺そのものや周囲の組織が原因で肺が十分に膨らむことができなくなることで起こります。例えば、手術後の痛みによって呼吸が浅くなったり、長時間の安静や肥満によって横隔膜の動きが制限されることが挙げられます。無気肺になると、呼吸困難や息切れといった症状が現れます。また、咳や胸の痛み、痰が出るといった症状が現れることもあります。重症化すると、呼吸不全に陥り、生命に関わることもあるため注意が必要です。特に、高齢者や基礎疾患のある方は重症化しやすいと言われています。無気肺は適切な治療により改善することがほとんどです。少しでも症状が疑われる場合は、速やかに医療機関を受診するようにしましょう。

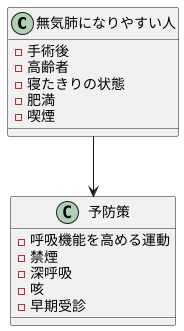

無気肺になりやすい人

– 無気肺になりやすい人

無気肺は、肺の一部に空気が入らなくなり、縮んでしまう病気です。誰でもかかる可能性がありますが、特に注意が必要な人がいます。

例えば、手術後の人は、麻酔の影響や傷の痛みで呼吸が浅くなりがちです。また、高齢者は、加齢に伴い呼吸筋が衰え、肺の機能も低下するため、無気肺のリスクが高まります。さらに、寝たきりの状態が続くと、呼吸が浅くなり、痰が排出されにくくなるため、無気肺になりやすくなります。

肥満も、無気肺のリスクを高める要因の一つです。肥満の人は、脂肪が気道を圧迫しやすいため、呼吸がしにくくなることがあります。また、喫煙は、肺の機能を低下させるため、無気肺だけでなく、様々な呼吸器疾患のリスクを高めます。

これらのリスクが高い人は、日頃から呼吸機能を高める運動をしたり、禁煙するなど、無気肺の予防に努めることが大切です。また、深呼吸や咳をすることで、肺に空気を送り込み、痰を排出する効果も期待できます。少しでも気になる症状があれば、早めに医療機関を受診しましょう。

無気肺の検査と治療

– 無気肺の検査と治療無気肺とは、肺の一部に空気が入らなくなった状態を指します。呼吸困難などの症状が現れ、肺炎などの合併症を引き起こす可能性もあるため、早期の発見と適切な治療が重要となります。無気肺の診断には、まず胸部レントゲン検査が行われます。レントゲン写真で肺の状態を確認し、無気肺が疑われる場合には、さらに詳しく調べるために胸部CT検査を行うことがあります。CT検査では、肺の断面を細かく観察することができるため、無気肺の位置や大きさ、周囲の組織への影響などをより正確に把握することができます。治療法は、無気肺の原因や症状の程度によって異なります。軽症の場合、体位変換や深呼吸、咳をするといった理学療法が有効です。これらの方法によって、肺の拡張を促し、空気の通り道を確保することができます。また、痰が絡んで気道が詰まっている場合は、それを取り除く処置が行われます。一方、重症化し呼吸困難が強い場合には、酸素吸入を行ったり、人工呼吸器を用いて呼吸を補助する必要があります。さらに、細菌感染が原因で無気肺が引き起こされている場合には、抗菌薬を投与することで、感染症の治療を行います。無気肺は、適切な治療を行えば改善する可能性が高い病気です。少しでも呼吸の異変を感じたら、早めに医療機関を受診しましょう。

| 項目 | 詳細 |

|---|---|

| 定義 | 肺の一部に空気が入らなくなった状態 |

| 症状 | 呼吸困難など |

| 合併症 | 肺炎など |

| 診断 | – 胸部レントゲン検査 – 胸部CT検査 |

| 治療法(軽症) | – 体位変換 – 深呼吸 – 咳 – 痰の除去 |

| 治療法(重症) | – 酸素吸入 – 人工呼吸器 – 抗菌薬(感染症の場合) |

無気肺の予防

– 無気肺の予防無気肺は、肺の一部に空気が入らなくなる病気で、肺炎などの深刻な病気を引き起こす可能性があります。しかし、日頃から適切な対策を行うことで、無気肺のリスクを減らすことができます。無気肺予防の第一歩は、肺の機能を高めることです。 普段から意識して深く呼吸をするように心がけましょう。深い呼吸は、肺に新鮮な空気を取り込み、肺の働きを活発にする効果があります。また、咳も肺を守る上で重要です。咳は、肺に入った異物や痰を排出する役割を担っています。日頃から意識して咳をすることで、肺を清潔に保ちましょう。健康的な生活習慣を維持することも、無気肺の予防に繋がります。 特に、喫煙は肺に大きな負担をかけるため、禁煙は必須です。バランスの取れた食事を摂り、適度な運動を心がけることも大切です。栄養バランスの良い食事は、体の免疫力を高め、病気に対する抵抗力を養います。また、適度な運動は、心肺機能を高め、肺の働きを活発にする効果があります。手術後や寝たきりの方は、無気肺のリスクがさらに高まります。 定期的に体位変換を行うことで、肺への負担を分散し、無気肺を予防することができます。また、医師や理学療法士の指導のもと、呼吸訓練を行うことも有効です。呼吸訓練は、正しい呼吸法を身につけることで、肺の機能を改善し、無気肺を予防する効果があります。無気肺は、適切な予防策を実践することで、防ぐことができる病気です。日頃から肺の健康を意識し、健康的な生活習慣を心がけるようにしましょう。