酸素運搬のカギ!ボーア効果とは?

防災防犯を教えて

先生、「ボーア効果」って、二酸化炭素が多いと酸素を離しやすくなるって事ですよね? なんでそうなるんですか?

防災防犯の研究家

良い質問だね!その通りだよ。二酸化炭素が増えると、血液が少し酸性に傾くんだ。そうすると、ヘモグロビンは酸素を掴む力が弱くなって、組織に酸素を届けやすくなるんだよ。

防災防犯を教えて

へー、酸っぱくなると掴む力が弱くなるんですか?

防災防犯の研究家

そうなんだ。ヘモグロビンの形が少し変わるイメージかな。運動すると、筋肉で酸素をたくさん使うよね?そこで発生した二酸化炭素が血液に入り、ボーア効果で酸素が効率よく供給される仕組みになっているんだよ。

ボーア効果とは。

安全を守る上で大切な、酸素を体のあちこちに届ける仕組みについて説明します。この仕組みは、温度や酸性度、ある物質の量などによって影響を受けます。その影響は、グラフに描くとS字型の曲線が左右にずれることで表されます。

このずれを起こす要因の中で特に大きいのが、血液の酸性度です。これを「ボーア効果」と呼び、酸性度の変化に対する、酸素を運ぶ力の変化量で表します。

血液の酸性度は、息を吐く時に出る二酸化炭素や、体内でエネルギーを作り出す過程で生まれる物質によって変化します。特に、二酸化炭素の影響が大きく、酸素を運ぶ力を左右します。これは、セベリンハウスという人が1966年に発表した論文に詳しく書かれています。

呼吸と酸素運搬の関係

私たちは、生命を維持するために、常に呼吸をしています。呼吸とは、空気中の酸素を取り込み、体内で不要となった二酸化炭素を排出する、生きる上で欠かせない行為です。

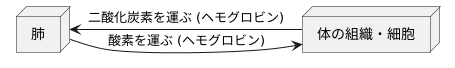

呼吸によって取り込まれた酸素は、血液によって体中の細胞へと運ばれます。この時、重要な役割を担っているのが、赤血球に含まれる「ヘモグロビン」という物質です。ヘモグロビンは、酸素と結びつきやすい性質を持っており、肺で酸素を取り込み、体中を巡りながら、必要な組織や細胞まで酸素を運び届けるという、大変重要な働きをしています。

ヘモグロビンは、酸素が多く存在する場所では酸素と結びつきやすく、酸素が少ない場所では酸素を離しやすくなるという性質も持っています。この性質のおかげで、肺で効率よく酸素を取り込み、体の隅々まで酸素を届けることができるのです。そして、細胞に酸素を届けたヘモグロビンは、今度は細胞から二酸化炭素を受け取り、肺まで運んでいきます。

このように、呼吸と酸素運搬は密接に関係しており、私たちの生命維持に欠かせないメカニズムと言えます。

ボーア効果:酸素運搬の効率を左右する要因

私たちの体中に酸素を届ける役割を担うヘモグロビンは、実に巧妙な仕組みでその働きを調節しています。温度や体内環境の変化に応じて、酸素を運ぶ能力を変化させることができるのです。

特に、血液の酸性度(pH)は、ヘモグロビンの酸素運搬効率に大きな影響を与えます。これを「ボーア効果」と呼びます。

運動などによって活発に活動している筋肉では、酸素が多く消費される一方で、二酸化炭素が盛んに作られます。二酸化炭素は水に溶けると酸性を示すため、活発に活動している筋肉付近では血液が酸性に傾くのです。

すると、この酸性の変化を感知したヘモグロビンは、酸素をより離しやすくなります。つまり、酸素を必要としている筋肉へ、酸素を効率的に供給できるようになるのです。

逆に、肺のように酸素が豊富な場所では、血液はアルカリ性に傾きます。すると、ヘモグロビンは酸素と結びつきやすくなり、効率よく酸素を取り込むことができます。

このように、ボーア効果は、私たちの体が常に適切な酸素供給を受けられるように、重要な役割を果たしているのです。

酸素解離曲線とボーア効果

私たちの体内で酸素を運ぶ役割を担っているのが、赤血球に含まれるヘモグロビンです。このヘモグロビンがどれくらい酸素と結びつきやすいかを表すグラフを酸素解離曲線と呼びます。この曲線は、緩やかなS字の形を描いているのが特徴です。

この酸素解離曲線は、様々な要因によって変化します。その中でも特に重要なのが、ボーア効果と呼ばれる現象です。これは、血液中の酸性度(pH)が変化することで、酸素解離曲線が左右に移動することを指します。

具体的には、運動などで筋肉が活発に活動すると、体内で二酸化炭素が多く発生します。二酸化炭素は水に溶けると酸性を示すため、血液中のpHは低下します。すると、酸素解離曲線は右側に移動し、ヘモグロビンは酸素を手放しやすくなるのです。つまり、酸素を必要とする組織へ、より多くの酸素を届けることができるようになります。

逆に、血液中のpHが上昇すると、酸素解離曲線は左側に移動します。ヘモグロビンは酸素と結びつきやすくなるため、肺で効率的に酸素を取り込むことができるのです。

このように、ボーア効果は、私たちの体が置かれている状況に応じて、酸素の運搬効率を巧みに調節する上で、非常に重要な役割を果たしていると言えます。

二酸化炭素の影響:組織での酸素供給をスムーズに

私たちは体を動かす時、より多くの酸素を必要とします。激しい運動をすると筋肉が熱くなるのを経験したことがあるでしょう。これは、筋肉が活発に活動し、多くのエネルギーを生み出している証拠です。エネルギーが作られる過程で、同時に二酸化炭素も発生します。

二酸化炭素は、体にとって不要な物質なので、血液によって肺へと運ばれ、息として体外へ排出されます。しかし、ただ運ばれるだけでなく、重要な役割も担っています。

血液中に溶け込んだ二酸化炭素は、血液を少し酸性に傾けます。すると、不思議なことに、酸素を運ぶ役割を持つヘモグロビンが、より多くの酸素を手放しやすくなるのです。これを「ボーア効果」と呼びます。

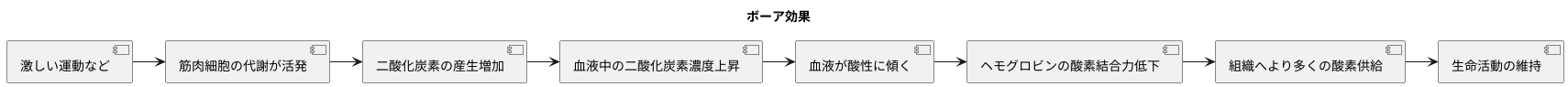

つまり、二酸化炭素が増える→血液が酸性に傾く→ヘモグロビンから酸素が離れやすくなる→酸素を必要とする組織へ酸素が届けられる、という流れで、効率よく組織へ酸素が供給されているのです。

このように、体内で発生した二酸化炭素は、ただ捨てられるだけの不要物ではなく、組織への酸素供給をスムーズにするために重要な役割を果たしているのです。

まとめ:ボーア効果と生命活動

– まとめボーア効果と生命活動「ボーア効果」とは、血液中の酸素運搬を担うヘモグロビンの性質を表す重要な現象です。ヘモグロビンは、肺のように酸素濃度が高い場所では酸素と結合しやすく、逆に二酸化炭素濃度が高い場所では酸素を解離しやすくなる性質を持っています。 激しい運動などによって筋肉が活発に働くと、細胞の代謝が盛んになり、二酸化炭素がより多く産生されます。すると、血液中の二酸化炭素濃度が上昇し、血液は酸性に傾きます。この酸性環境下では、ヘモグロビンは酸素への結合力が弱まり、組織へより多くの酸素を供給することができるようになるのです。もしも、このボーア効果がなければ、運動時など組織が酸素を多く必要とする状況下でも、十分な酸素を供給することができません。 ボーア効果のおかげで、私達の体は状況に応じて効率的に酸素を組織へ届け、生命活動を維持することができていると言えるでしょう。 つまり、ボーア効果は、私達の生命活動において、必要不可欠な役割を担っているのです。