減り続ける犯罪件数と変化する犯罪傾向

防災防犯を教えて

先生、「検挙件数」って最近減ってるみたいだけど、なんで減ってるんですか?

防災防犯の研究家

それは、とても良い質問ですね!検挙件数が減っている理由は一つとは断定できませんが、防犯カメラの増加や地域のパトロール活動の活発化など、犯罪を未然に防ぐ取り組みが進んでいることが要因の一つとして考えられます。

防災防犯を教えて

なるほど!犯罪が起きにくい環境が整ってきているんですね。でも、それでも犯罪はゼロにはならないですよね?

防災防犯の研究家

その通りです。だから、私たち一人ひとりが防犯意識を高め、犯罪の起きにくい社会を作っていくことが大切なんだよ。

検挙件数とは。

「防災・防犯に関係する言葉である『検挙件数』について説明します。『検挙件数』とは、警察などが事件を解決し、犯人を捕まえた件数を表します。検察官に事件を送ったり、軽い罪として処理した件数も含まれます。近年、この『検挙件数』は減ってきています。2008年の犯罪の検挙件数は、128万8,720件でした。そのうち、一般的な犯罪は57万3,743件で、その中でも盗みが37万9,839件を占めています。盗み以外の犯罪(例えば、殺人、強盗、傷害など)の検挙件数は19万3,904件でした。また、外国人が行った一般的な犯罪の検挙件数は3万4,620件となっています。」

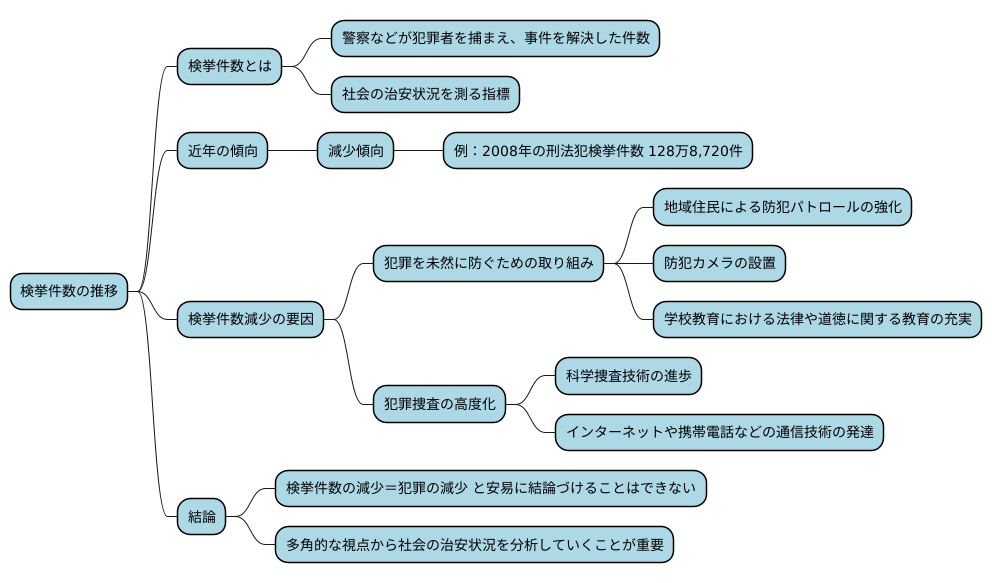

検挙件数の推移

– 検挙件数の推移

検挙件数とは、警察などが犯罪者を捕まえ、事件を解決した件数を指します。この数字は、社会の治安状況を測る上で一つの指標として用いられてきました。近年、検挙件数は減少傾向にあり、例えば2008年の刑法犯の検挙件数は128万8,720件でした。一昔前と比較すると、犯罪が減っているように思えるかもしれません。

しかし、検挙件数の減少=犯罪の減少、と安易に結論づけることはできません。なぜなら、検挙件数は様々な要因によって変動するからです。

まず、犯罪を未然に防ぐための取り組みが進んでいることが挙げられます。地域住民による防犯パトロールの強化や、防犯カメラの設置などにより、犯罪の抑止効果が高まっている可能性があります。また、学校教育の場においても、法律や道徳に関する教育が充実し、犯罪に対する意識が高まっていることも考えられます。

さらに、犯罪捜査の高度化も影響していると考えられています。科学捜査技術の進歩により、わずかな証拠から犯人を特定することができるようになりました。また、インターネットや携帯電話などの通信技術の発達により、犯罪捜査の範囲は格段に広がっています。

このように、検挙件数の減少には、犯罪の減少以外にも、様々な要因が考えられます。検挙件数だけを見るのではなく、これらの要因を総合的に判断し、多角的な視点から社会の治安状況を分析していくことが重要です。

窃盗事件の現状

– 窃盗事件の現状近年、日本で発生する犯罪件数は減少傾向にありますが、依然として窃盗事件は後を絶ちません。 2008年のデータを見てみると、検挙された一般刑法犯の総数は57万3,743件にのぼります。その中でも、窃盗は全体の約66%にあたる37万9,839件を占めており、最も件数の多い犯罪類型となっています。これは、殺人や強盗などの凶悪犯罪と比較して、窃盗は私たちにとってより身近で起こりうる犯罪であるということを示しています。鍵のかけ忘れや、窓の閉め忘れなど、ほんの少しの油断が窃盗犯に隙を与えることになりかねません。また、高価なブランド品を持ち歩く、人通りの少ない道を歩くといった行動も、窃盗犯のターゲットになりやすいため注意が必要です。窃盗の被害に遭わないためには、一人ひとりが防犯意識を高め、日頃から対策を講じることが重要です。自宅では、外出時や就寝前に必ず鍵をかける、センサーライトを設置するなどの対策を徹底しましょう。また、外出先では、バッグは車道の反対側に持つ、人通りの多い道を歩くなど、周囲に気を配ることが大切です。窃盗は決して他人事ではありません。 「自分は大丈夫」という考えを捨て、防犯対策を万全にすることで、安全で安心な暮らしを手に入れましょう。

窃盗以外の犯罪

犯罪には、物を盗む窃盗以外にも、様々な種類が存在します。人を殺害する殺人や、暴力を用いて金品を奪う強盗、身体に危害を加える傷害といった犯罪は、一般刑法犯と呼ばれ、その数は2008年には19万3,904件にものぼりました。これらの犯罪は、件数こそ窃盗と比べると少ないものの、人の命や安全を脅かす凶悪犯罪を含むという点で、社会に大きな影響を与えます。警察は、凶悪犯罪の検挙に特に力を入れています。

また、近年では、日本を訪れる外国の人々が増加するのと同時に、外国人による犯罪も増加傾向にあります。2008年には、外国人による一般刑法犯の検挙件数は3万4,620件を記録しました。国際化が進む現代において、外国人犯罪への対策は、警察にとって重要な課題となっています。

| 犯罪の種類 | 概要 | 特徴 | 統計 (2008年) |

|---|---|---|---|

| 窃盗 | 物を盗む犯罪 | – | – |

| 殺人 | 人を殺害する犯罪 | 一般刑法犯 凶悪犯罪 |

– |

| 強盗 | 暴力を用いて金品を奪う犯罪 | 一般刑法犯 凶悪犯罪 |

– |

| 傷害 | 身体に危害を加える犯罪 | 一般刑法犯 凶悪犯罪 |

– |

| 一般刑法犯計 | 殺人、強盗、傷害など | – | 193,904件 |

| 外国人による一般刑法犯 | 外国人が関与する一般刑法犯 | – | 34,620件 |

検挙件数から見える課題

– 検挙件数から見える課題犯罪の取り締まり状況を表す指標の一つとして、検挙件数があります。検挙件数の増減は、私たちの社会の治安状況を理解する上で重要な手掛かりを与えてくれます。近年、検挙件数は減少傾向にありますが、これは単純に犯罪が減ったと楽観視できる状況ではありません。検挙件数の減少には、犯罪そのものの減少だけでなく、様々な要因が考えられます。例えば、犯罪を未然に防ぐための取り組みが功を奏している可能性があります。地域住民による防犯パトロールの強化や、防犯カメラの設置などによって、犯罪の実行を思いとどまらせる効果が出ているかもしれません。また、警察による犯罪捜査の効率化や、科学捜査技術の進歩なども、検挙件数に影響を与えている可能性があります。しかし一方で、犯罪の手口が巧妙化し、検挙が困難になっているという現状も無視できません。特に、サイバー犯罪のように、場所や時間に縛られずに実行できる犯罪は増加傾向にあり、従来の捜査手法では対応が難しいケースも少なくありません。さらに、犯罪の潜在化も懸念されます。これは、犯罪が発生していても、被害者が警察に届け出ないために、統計に反映されない状況を指します。特に、家庭内暴力やストーカー被害など、周囲に相談しづらい犯罪において、潜在化のリスクは高まります。真に安全な社会を実現するためには、検挙件数だけに注目するのではなく、犯罪の発生原因や社会状況を総合的に分析していく必要があります。犯罪を未然に防ぐための環境づくり、変化する犯罪に対応できる捜査体制の強化、そして、被害者が安心して相談できる体制の構築など、多角的な対策を進めていくことが重要です。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 検挙件数の現状 | 減少傾向にあるが、単純に犯罪が減ったとは言えない |

| 検挙件数減少の要因 | – 犯罪の未然防止の取り組みの成功(例:防犯パトロール、防犯カメラ設置) – 警察による捜査の効率化、科学捜査技術の進歩 |

| 検挙件数減少と異なる現状 | – 犯罪の巧妙化(例:サイバー犯罪の増加) – 犯罪の潜在化(例:家庭内暴力、ストーカー被害) |

| 真に安全な社会の実現に向けて | – 検挙件数だけでなく、犯罪の発生原因や社会状況を総合的に分析 – 犯罪を未然に防ぐ環境づくり – 変化する犯罪に対応できる捜査体制の強化 – 被害者が安心して相談できる体制の構築 |

私たちにできること

犯罪から私たちの暮らしを守るためには、一人ひとりが防犯に対する意識を高め、日頃から防犯対策を心がけることが何よりも大切です。

まずは、自宅のセキュリティ対策を見直してみましょう。玄関や窓には、しっかりと鍵をかける習慣をつけ、補助錠の設置も検討しましょう。また、センサーライトを設置することで、夜間の侵入者を deter する効果も期待できます。

自宅にいる時だけでなく、外出時も周囲に注意を払い、危険だと感じる場所には近づかないようにしましょう。夜道の一人歩きは避け、明るい道を通りましょう。また、バッグはしっかりと持ち、周囲の様子に気を配りましょう。

防犯対策は、自分一人で行うだけでなく、地域全体で取り組むことがより効果的です。

地域住民が協力し、防犯パトロールを実施したり、防犯灯を設置したりすることで、犯罪の発生を抑止する効果が期待できます。また、顔見知りの住民が増えることで、地域全体の防犯意識が高まり、より安全な暮らしの実現につながります。

| 場面 | 防犯対策 |

|---|---|

| 自宅 |

|

| 外出時 |

|

| 地域全体 |

|