激甚災害とその影響について

防災防犯を教えて

先生、「激甚災害」って言葉をニュースで聞いたんですけど、普通の災害と何が違うんですか?

防災防犯の研究家

良い質問ですね。普通の災害と「激甚災害」の一番の違いは、国が特別に支援するかどうかという点です。激甚災害は、経済や人々の生活に大きな影響を与えるような、とても大きな災害の時に使われます。

防災防犯を教えて

経済や人々の生活に大きな影響…って、具体的に言うとどんな災害が「激甚災害」になるんですか?

防災防犯の研究家

例えば、とても大きな地震や台風、大雨などで、たくさんの家が壊れてしまったり、たくさんの人が怪我をしてしまったりする場合などが挙げられます。 こういった大きな被害が出た時に、国がいつもより多くのお金を出して、復興を助けてくれるんです。

激甚災害とは。

「大きな災害が起こったときに、国が特別な支援を行うための言葉に『激甚災害』という言葉があります。この言葉は、ただ大きな災害があった、ということではなく、国が『激甚災害制度』という特別なルールに基づいて、経済や人々の生活に大きな影響を与える災害だと判断した場合に使われます。具体的には、経済に大きな影響があり、被災した地域や人々への財政的な支援が必要不可欠な場合に、この『激甚災害』と認定されます。そして、認定されることで、『激甚災害法』という法律に基づいた特別な支援を受けることができるのです。」

激甚災害とは

– 激甚災害とは激甚災害とは、地震や津波、洪水、火山噴火といった自然災害の中でも、被害が非常に大きく、経済活動や国民の日常生活に深刻な影響を与える災害のことを指します。これらの災害は、私たちの想像をはるかに超える規模で発生することがあり、甚大な被害をもたらします。例えば、巨大地震が発生した場合、建物や道路などのインフラが破壊され、多くの人々が家を失う可能性があります。また、津波が発生した場合には、沿岸地域に甚大な被害が及び、人命が失われるだけでなく、家屋や船舶などが流失するなど、経済的な損失も計り知れません。さらに、洪水は、河川の氾濫により広範囲にわたって住宅や農地が浸水し、住民の生活基盤を奪う深刻な災害です。また、火山噴火は、噴石や火砕流、溶岩流などにより、周辺地域に大きな被害をもたらす可能性があります。これらの激甚災害は、発生頻度こそ低いものの、ひとたび発生すると、私たちの社会に壊滅的な被害をもたらし、その復旧には長い年月と多大な労力が必要となります。そのため、日頃からの備えや防災意識を高めることが非常に重要です。

| 災害の種類 | 被害の内容 | 社会への影響 |

|---|---|---|

| 地震 | – 建物の倒壊 – 道路の崩壊 – 家屋の損失 |

– インフラの破壊 – 人命の損失 – 経済活動の停滞 |

| 津波 | – 沿岸地域の浸水 – 家屋・船舶の流失 – 人命の損失 |

– 経済的な損失 – 生活基盤の破壊 |

| 洪水 | – 住宅・農地の浸水 – 生活基盤の破壊 |

– 住民の避難 – 農業被害 |

| 火山噴火 | – 噴石・火砕流・溶岩流 – 周辺地域への被害 |

– 土地の 황폐화 – インフラの破壊 |

激甚災害制度の役割

– 激甚災害制度の役割

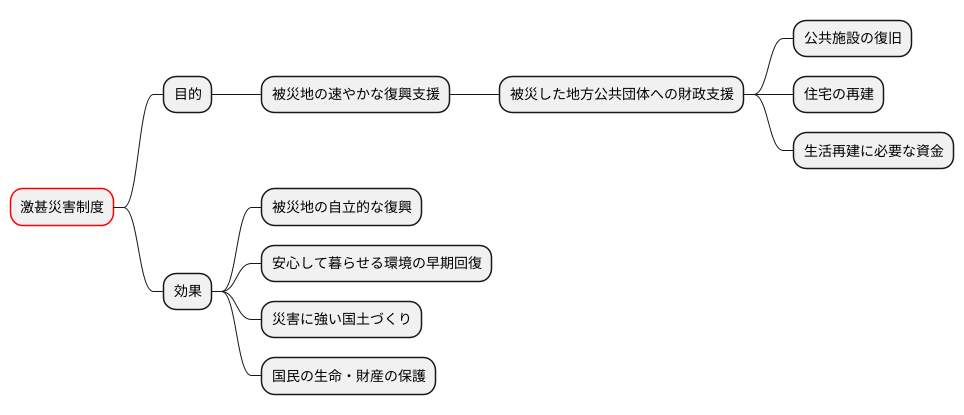

地震や台風といった甚大な被害をもたらす災害は、私たちの暮らしや社会に大きな傷跡を残します。被害からの立ち直りには、想像をはるかに超える費用と時間がかかります。そこで、国は被災地の速やかな復興を支援するために、「激甚災害制度」を設けています。

この制度は、甚大な被害を受けた地域を『激甚災害』に指定し、被災した地方公共団体に対して集中的に財政的な支援を行うものです。具体的には、道路や橋といった被災した公共施設の復旧や、住宅の再建、生活の再建に必要な資金などを支援します。

激甚災害制度は、被災地が自力で復興を遂げることを支え、一日も早く人々が安心して暮らせる環境を取り戻すために、大変重要な役割を担っています。また、この制度によって、災害に強い国土を築き、国民の生命や財産を守ることにもつながっています。

指定による支援の内容

– 指定による支援の内容

未曾有の被害をもたらす大規模災害が発生した場合、政府は被災地の速やかな復興を支援するため、被災地域を「激甚災害」に指定することがあります。

激甚災害に指定されると、国から特別な財政支援が受けられるようになり、被災地はよりスムーズかつ効果的に復興に向けた取り組みを進めることができます。具体的には、壊れてしまった道路や橋などの公共施設の復旧費用や、住む家を失ったり、生活の糧を失ったりした被災者に対する生活支援、事業の再開を支援するための資金など、様々な分野において手厚い支援を受けることができます。

また、激甚災害の指定を受けることで、被災地の深刻な状況が全国に広く知れ渡ることになります。このことは、国民の意識を高め、義援金やボランティアの募集を促進する効果も期待できます。さらに、被災地の企業に対しては、税金の減免や融資制度の優遇措置など、事業の再開や継続を後押しするための支援策も講じられます。

このように、激甚災害の指定は、被災地が一日でも早く復興を遂げ、人々が安心して暮らせる生活を取り戻せるようにするための、重要な制度となっています。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 定義 | 未曾有の被害をもたらす大規模災害発生時、被災地の速やかな復興支援のため、政府が被災地域を指定すること |

| メリット | – 国からの特別な財政支援(例:公共施設復旧費用、被災者生活支援、事業再開資金など) – 国民への周知による義援金・ボランティア促進 – 被災企業への税金減免、融資優遇措置 |

| 効果 | – 被災地のスムーズかつ効果的な復興 – 人々の生活再建支援 – 事業の再開・継続支援 |

防災対策の重要性

近年、地震や台風などの自然災害が頻発しており、私たちの暮らしは常に脅威にさらされています。大きな被害をもたらす災害は、いつどこで発生するか予測することが非常に困難です。だからこそ、日頃から防災対策をしっかりと行い、被害を最小限に抑えるように備えておくことが重要です。

まず、自分が住んでいる地域にはどのような危険があるのか、ハザードマップを確認しておきましょう。洪水や土砂災害などの危険区域を把握することで、いざという時に適切な行動をとることができます。また、自宅や職場からの避難経路を事前に確認し、家族と共有しておくことも大切です。

さらに、災害発生時を想定した防災訓練に積極的に参加することも重要です。実際に避難訓練を経験することで、落ち着いて行動できるようになり、防災意識を高めることができます。また、家族で防災について話し合い、非常時の連絡方法や集合場所などを決めておくことも大切です。

防災は、一人ひとりの心がけと行動が重要です。防災意識を高め、適切な行動をとれるように、日頃から準備しておきましょう。また、地域コミュニティ全体で協力し、防災体制を強化していくことも大切です。

まとめ

近年、地震や台風などの自然災害が頻発し、私たちの生活や社会に甚大な被害をもたらしています。特に、大規模な地震や台風は「激甚災害」に指定され、その被害の大きさから、国レベルでの復旧・復興の取り組みが必要となります。

激甚災害制度は、こうした未曾有の被害をもたらす災害に対し、被災地の速やかな復旧・復興を支援するために設けられた国の制度です。具体的には、被災した住宅の再建や道路などのインフラ整備、事業者の再建など、多岐にわたる支援が行われます。

しかしながら、真の安全・安心を確保するためには、国や地方公共団体による対策だけでなく、私たち一人ひとりの意識と行動が重要となります。日頃から防災に関する情報を収集し、家具の固定や非常持ち出し袋の準備など、いざという時のための備えをしっかりと行っておくことが大切です。また、地域での防災訓練に積極的に参加し、ご近所同士で協力体制を築いておくことも、被害軽減に繋がります。

激甚災害はいつ、どこで発生するか分かりません。国、地方公共団体、そして私たち国民一人ひとりが「自助」「共助」「公助」の精神のもと、防災対策を推進していくことで、激甚災害による被害を軽減し、安全で安心して暮らせる社会を実現することができるのです。

| テーマ | 内容 |

|---|---|

| 激甚災害の現状 | 近年、地震や台風などの自然災害が頻発し、甚大な被害をもたらしている。特に、大規模な地震や台風は「激甚災害」に指定され、国レベルでの復旧・復興が必要となる。 |

| 激甚災害制度の目的 | 未曾有の被害をもたらす災害に対し、被災地の速やかな復旧・復興を支援する国の制度。 |

| 激甚災害制度の内容 | 被災した住宅の再建、道路などのインフラ整備、事業者の再建など、多岐にわたる支援を行う。 |

| 個人の役割 |

|

| 災害への心構え | 激甚災害はいつ、どこで発生するか分からない。国、地方公共団体、そして国民一人ひとりが「自助」「共助」「公助」の精神のもと、防災対策を推進していくことで、被害軽減、安全で安心して暮らせる社会を実現できる。 |