水の事故から命を守る:溺水の基礎知識と予防策

防災防犯を教えて

『溺水』の説明で、海水と淡水の区別が臨床的に意味がないって書いてあるけど、何か違いはあるんじゃないの?

防災防犯の研究家

いい質問ですね。昔は、海水と淡水で溺れた場合、体への影響が違うと考えられていました。海水だと血液の濃さが変わるから…などと言われていましたね。

防災防犯を教えて

そう! 血液の濃さの違いが影響するって聞いたことある!

防災防犯の研究家

実は、最近の研究では、海水でも淡水でも、肺に水が入ることによる呼吸困難が最も大きな問題だと分かってきました。だから、治療法としては、どちらの水で溺れたかを区別するよりも、呼吸を確保し、酸素を送り込むことが重要視されるようになったのです。

溺水とは。

水の中に入って息ができなくなり、苦しい状態になることを「溺水」といいます。溺水によって亡くなった場合は「溺死」といいます。アメリカの心臓協会の指針では、溺れかけた状態を表す「ニアードrowning」という言葉は使わないように推奨されています。溺水の最も重要な点は、体の中に酸素がどれくらい足りていないか、どれくらいの時間酸素が足りなかったかということです。これらの要素が、その後遺症が残るかどうかを決める大きな要因となります。ただし、非常に冷たい水の中に落ちてしまった場合、まれに後遺症もなく助かることもあります。そのため、体の硬直など、明らかに亡くなったとわかる兆候がない限り、助けに入った人はその場で蘇生を試みるべきです。しかし、水の中に沈んでいた時間が25分以上、心臓マッサージなどを続けている時間が25分以上、病院に着いた時に脈が触れられないという3つの条件が揃うと、助かる可能性は低くなってしまいます。もし蘇生に成功した場合は、酸素不足による意識障害、肺に水が溜まることによる呼吸困難、肺炎などの治療が重要になります。以前は、海水で溺れたのか、川やプールなどの淡水で溺れたのかを区別していましたが、現在では治療の上であまり意味がないと考えられています。

水の事故と溺水

水辺でのレジャーや日常生活の中で、予期せぬ水の事故に遭遇する可能性は誰にでもあります。海や川、湖などの水辺は、私たちに安らぎや楽しさを与えてくれますが、同時に危険と隣り合わせであることを忘れてはなりません。水深が浅く見えても、急に深くなっている場所や、流れが複雑な場所もあります。また、水温や天候、水底の状況など、予測できない要素も多く存在します。水に慣れていない人だけでなく、泳ぎに自信がある人でも、水の事故に遭う可能性は十分にあると言えるでしょう。

水に浸かることで呼吸ができなくなる状態を溺水と呼びます。溺水は、ほんの数分の出来事で、意識を失い、最悪の場合、死に至ることもあります。かつては、溺水しても命を取り留めた場合、「ニア・ドローニング」という言葉が使われていましたが、現在は使用されていません。なぜなら、たとえ短時間であっても、呼吸ができない状態は、脳や心臓を含む身体に深刻な影響を及ぼす可能性があるからです。後遺症が残る可能性もあり、決して軽視できるものではありません。水辺では、安全に対する意識を常に持ち、事故を防ぐための対策をしっかりと講じることが重要です。

| 水辺の危険性 | 水深の変化、流れの複雑さ、水温・天候・水底状況の予測の難しさ |

|---|---|

| 水難事故 | 誰でも起こりうる、水に慣れていない人や泳ぎに自信がある人も例外ではない |

| 溺水 | 水に浸かり呼吸できない状態、数分で意識消失、最悪の場合死に至る |

| ニア・ドローニング(現在は不使用) | 短時間でも呼吸困難は身体に深刻な影響、後遺症の可能性もあり軽視できない |

| 水辺での心構え | 安全意識を常に持ち、事故防止対策を徹底する |

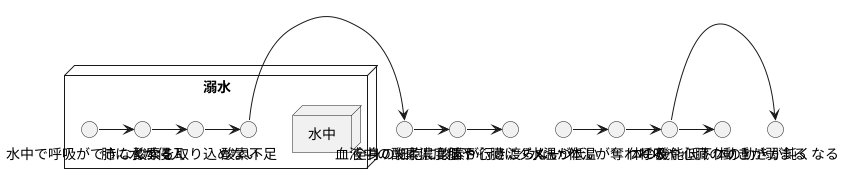

溺水のメカニズム

– 溺水のメカニズム

溺水とは、水中で呼吸ができなくなることで起こる状態です。水が肺に侵入することで、肺が空気ではなく水で満たされてしまい、酸素を取り込むことができなくなります。

酸素不足の状態に陥ると、血液中の酸素濃度が低下し、全身の細胞に酸素が行き渡らなくなります。 特に、脳や心臓など、生命維持に重要な臓器は、酸素不足に非常に弱く、短時間の酸素不足でも重大なダメージを受けてしまいます。

さらに、水温が低い場合は、体温が奪われることで体の機能が低下し、より危険な状態となります。体温が低下すると、体の動きが鈍くなり、呼吸や心臓の動きも弱まってしまいます。

このように、溺水は、呼吸ができなくなるだけでなく、酸素不足によって全身に影響が及ぶことで、命に関わる危険性があります。

救命の可能性と迅速な対応

– 救命の可能性と迅速な対応水難事故に遭遇した場合、一刻も早い対応が生死を分けます。たとえ意識や呼吸が止まってしまっているように見えても、心臓が動いている可能性は残されています。諦めずに、冷静かつ迅速に救助活動を行いましょう。まず、周囲に人がいれば大声で助けを求めましょう。近くにライフセーバーや救助員がいる場合は、ためらわずに協力を要請してください。同時に、自身の安全を確保することが何よりも重要です。 無理に水の中に入らず、浮き輪やロープなどを活用して救助を試みてください。水から引き上げることができたら、直ちに応急処置を開始します。まず、気道確保を行い、呼吸と脈拍の確認を行います。呼吸がない場合は、人工呼吸を、脈拍がない場合は心臓マッサージを行います。この際、救急隊への通報も忘れずに行いましょう。救助に成功した場合でも、油断は禁物です。 低体温症や脳へのダメージなど、後遺症が残る可能性も考えられます。救急隊に引き継いだ後も、速やかに医療機関へ搬送し、適切な処置を受けるようにしてください。水難事故は、いつどこで発生するかわかりません。日頃から、事故に備え、救助の方法を学んでおくことが大切です。

| 状況 | 行動 | 注意点 |

|---|---|---|

| 水難事故発生時 | – 周囲に助けを求める – ライフセーバーや救助員に協力を要請する |

– 自身の安全確保を最優先する – 無理に水の中に入らない – 浮き輪やロープなどを活用する |

| 救助後 | – 気道確保 – 呼吸と脈拍の確認 – 人工呼吸 – 心臓マッサージ – 救急隊への通報 |

– 救助後も油断せず、後遺症に注意する – 速やかに医療機関へ搬送する |

予防の重要性

水辺でのレジャーは、楽しい時間を過ごせる一方、常に危険と隣り合わせであることを忘れてはなりません。水難事故から身を守るためには、事前の備えと注意が何よりも重要です。水難事故は、ほんの一瞬の油断や不注意から発生するケースが多く、楽しい時間を悲しい出来事で終わらせずに済むよう、安全に対する意識を高く持つことが大切です。

水辺で遊ぶ際には、必ずライフジャケットを着用しましょう。ライフジャケットは、万が一水中に転落した場合でも、浮力を確保し、呼吸を助ける命綱です。特に、小さなお子さんや泳ぎに自信がない方は、必ず着用してください。また、お子さんから目を離さないことも重要です。水深が浅い場所でも、水の流れや底の状態によっては、思わぬ事故に繋がることがあります。子供たちだけで遊ばせることは避け、常に大人が注意深く見守るようにしましょう。

お酒を飲んでいる状態での遊泳は大変危険です。アルコールの影響は、判断力や運動能力を低下させ、水難事故のリスクを大幅に高めます。飲酒後の水泳は絶対に避け、安全を確保した状態で楽しみましょう。

さらに、天候の変化にも注意が必要です。急な天候の変化は、水温や水流を急変させ、危険な状況を生み出す可能性があります。天気予報を確認し、天候が悪化する兆候が見られたら、無理をせず、水辺から離れるようにしましょう。

水難事故は、いつ、どこで誰に起こるかわかりません。日頃から、水の事故に関する知識を深め、安全に対する意識を高めておくことが、自分自身や大切な人の命を守ることに繋がります。

| 場面 | 注意点 |

|---|---|

| 水辺でのレジャー全般 | – 事前の備えと注意が重要 – ほんの一瞬の油断や不注意で事故が発生する可能性があることを認識する – 安全に対する意識を高く持つ |

| 水辺で遊ぶ際 | – 必ずライフジャケットを着用する(特に、小さなお子さんや泳ぎに自信がない方は必須) – お子さんから目を離さない – 子供たちだけで遊ばせない |

| 飲酒 | – 飲酒後の水泳は絶対に避ける |

| 天候 | – 天気予報を確認する – 天候が悪化する兆候が見られたら、水辺から離れる |