災害時の頼りになる存在:緊急対策要員とは?

防災防犯を教えて

先生、『緊急対策要員』って、どんな人のことを言うんですか?

防災防犯の研究家

良い質問だね! 大きな災害が起きた時、市役所や物資を集めている場所に集まって、色々な仕事をする人のことを『緊急対策要員』って言うんだ。

防災防犯を教えて

色々な仕事って、どんなことをするんですか?

防災防犯の研究家

被災地の情報を集めたり、必要な物資を把握したりするなど、状況に応じて色々な仕事があるんだよ。災害が起きた時に備えて、あらかじめ決められた職員が『緊急対策要員』として活躍するんだ。

緊急対策要員とは。

大きな災害が起こったときに、被害にあった市役所や町の事務所、あるいはたくさんの物資が集められる場所で、必要な対応をするために選ばれた職員のことを『緊急対策要員』といいます。この職員は、情報を集めることを主な仕事とします。

緊急事態に対応する専門家集団

大規模な災害が発生すると、人々の命や暮らしを守るために、迅速かつ的確な対応が求められます。一瞬の判断が生死を分かつような状況の中、混乱を鎮め、的確な指示を出し、人々を安全な場所に導く、そんな重要な役割を担うのが「緊急対策要員」です。

緊急対策要員は、自治体や関係機関によってあらかじめ選任された、まさに災害対応のプロフェッショナル集団です。彼らは、日頃から訓練を重ね、様々な災害を想定した知識や技術を習得しています。火災が発生した場合の消火活動や避難誘導、地震発生時の救助活動や情報収集など、それぞれの専門性を活かしながら、状況に応じて適切な活動を行います。

また、緊急対策要員は、被災者の心のケアにも目を向けます。災害によって心に深い傷を負った人々に寄り添い、必要な支援を提供することで、一日も早い回復を支えます。

このように、緊急対策要員は、災害発生時に人々の生活を守る上で欠かせない存在と言えるでしょう。

| 役割 | 活動内容 | 対象 |

|---|---|---|

| 災害時の対応 | – 火災発生時の消火活動や避難誘導 – 地震発生時の救助活動や情報収集 – 状況に応じた適切な活動 |

被災者全体 |

| 心のケア | – 被災者に寄り添い、必要な支援を提供 | 心の傷を負った被災者 |

活動拠点となる場所

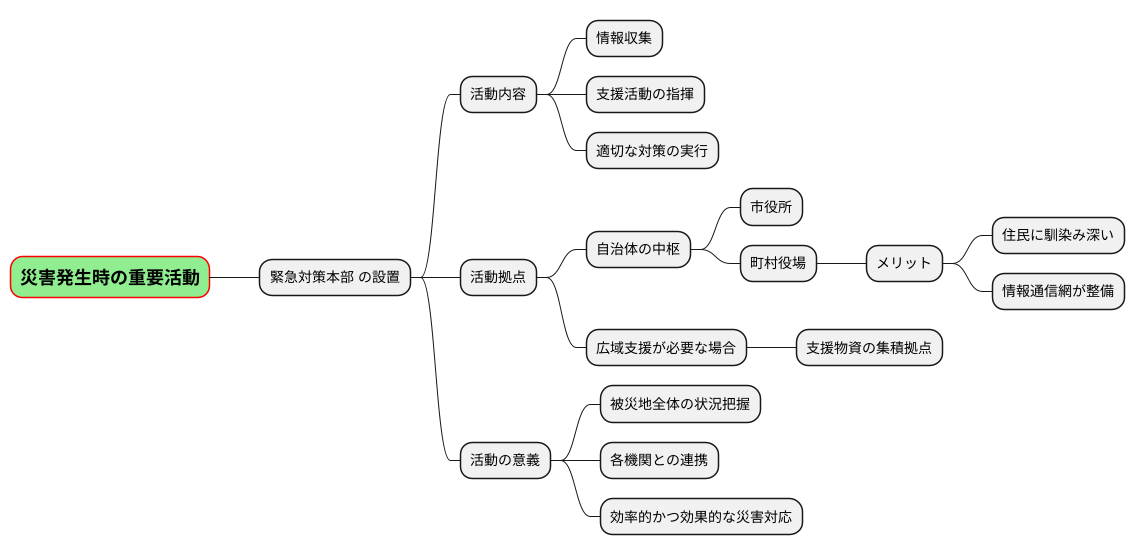

災害が発生すると、被災地では様々な活動が必要となります。中でも特に重要なのが、情報収集や支援活動の指揮などを行う緊急対策本部の設置です。

この緊急対策本部は、被災地の状況を把握し、適切な対策を迅速に実行するために設置される、まさに災害対応の心臓部と言えるでしょう。

活動拠点となる場所は、主に市役所や町村役場といった自治体の中枢が選ばれます。これらの場所は、地域住民にとって馴染み深く、また、情報通信網も整備されているため、災害時でも比較的円滑に活動できるという利点があります。

また、広域的な支援が必要となる大規模災害時には、支援物資の集積拠点に緊急対策本部が置かれることもあります。

いずれの場合も、緊急対策本部は被災地全体の状況を把握し、各機関との連携を密に取りながら、効率的かつ効果的な災害対応活動を指揮します。

情報収集の専門家としての役割

災害時において、住民の安全を確保し、二次災害を防ぐためには、迅速かつ的確な状況判断と、それに基づいた的確な指示系統が求められます。このため、緊急対策要員の中でも特に重要な役割を担うのが、情報収集要員です。災害発生直後から、刻一刻と変化する状況を把握し、的確な情報を収集することが彼らの重要な任務となります。

情報収集要員は、まず被災地の状況について、被害の規模や範囲、被災者の数、建物の倒壊状況、道路の損傷状況、火災の発生状況などを把握します。さらに、避難状況についても、避難場所の収容人数、避難経路の安全確保状況、救援物資の備蓄状況などを確認し、情報収集にあたります。これらの情報は、災害対策本部へと迅速に伝えられ、状況判断や災害対策の立案、救助活動、救援物資の輸送など、様々な活動の基盤となる重要な情報となります。

情報収集は、人命救助のスピードに直結するだけでなく、正確な状況把握に基づいた的確な災害対策を講じる上でも非常に重要です。情報収集要員の活動は、被災者の安全確保、そして、二次災害の防止に大きく貢献すると言えるでしょう。

| 情報収集項目 | 詳細 |

|---|---|

| 被災地の状況 | 被害の規模や範囲、被災者の数、建物の倒壊状況、道路の損傷状況、火災の発生状況など |

| 避難状況 | 避難場所の収容人数、避難経路の安全確保状況、救援物資の備蓄状況など |

緊急対策要員になるためには?

– 緊急対策要員になるためには?

緊急対策要員は、災害発生時に住民の安全確保や被害軽減のために活躍する、まさに地域の守り手です。普段はそれぞれの職務をこなしながら、いざという時に備えています。多くの場合、自治体職員や公務員の中から選任されることが一般的です。

では、緊急対策要員になるためには、具体的にどのような道のりがあるのでしょうか?

まず、日頃から災害対応に関する知識やスキルを習得することが重要です。具体的には、災害発生時の行動についてまとめられたガイドラインや、災害の種類に応じた適切な処置方法などを学ぶ必要があります。また、消火器や救助用具などの使用方法を習得することも欠かせません。

さらに、緊急対策要員としての能力を高めるためには、防災訓練への参加が有効です。実践的な訓練を通して、緊急時の状況判断能力や対応力を磨くことができます。自治体などが実施する防災訓練に積極的に参加することで、他の要員との連携方法なども学ぶことができます。

加えて、緊急救助に関する資格を取得することも、自己研鑽として有効です。応急処置や救命救急に関する資格は、緊急時に人命救助を行う上で役立ちます。これらの資格取得を通して専門知識や技術を身につけることで、より高度な災害対応能力を習得することができます。

緊急対策要員は、日頃からの努力と自己研鑽によって、地域住民の安全安心を守っています。

| 緊急対策要員になるためには |

|---|

日頃から災害対応に関する知識やスキルを習得する

|

防災訓練への参加

|

緊急救助に関する資格を取得

|

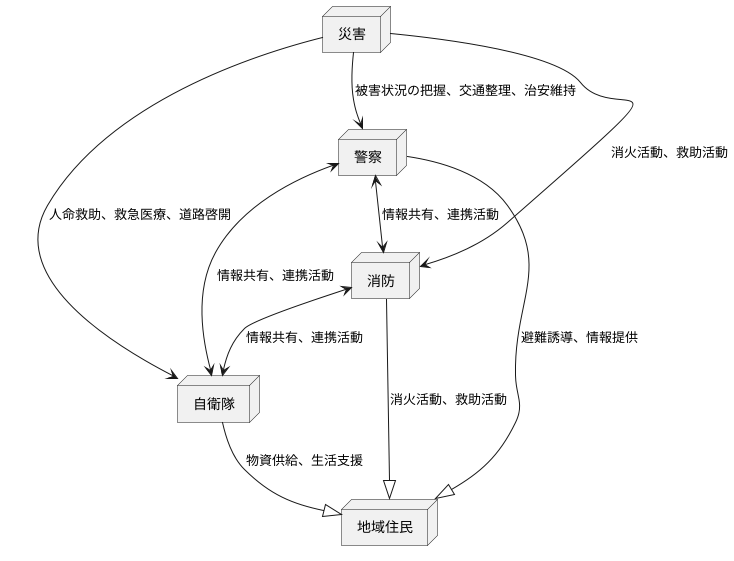

地域を守るための連携

災害はいつ、どこで起こるか分かりません。ひとたび発生すれば、地域全体に甚大な被害をもたらす可能性もあります。そのため、地域を守るためには、日頃からの備えと、関係機関同士の緊密な連携が欠かせません。

緊急事態が発生した際、まず初動対応にあたるのが警察や消防、自衛隊といった緊急対策要員です。しかし、大規模な災害時においては、これらの組織が単独で活動するのではなく、互いに連携し、情報を共有し、協力体制を築くことが重要になります。

例えば、火災現場で負傷者が発生した場合、消防隊は消火活動を行いながら、救急隊と連携して迅速な救助活動を行います。また、広範囲で道路が寸断された大地震が発生した場合には、自衛隊が道路啓開を行い、警察が避難誘導を行うなど、それぞれの組織が得意とする分野で活動することで、より効率的かつ効果的な災害対応が可能になります。

このように、関係機関が互いの専門知識や資機材を有効活用し、一体となって活動することで、地域全体の安全をより確実に守ることができます。平時からの合同訓練や情報交換などを通して、相互理解を深め、連携体制を強化していくことが、安全で安心な地域づくりには必要不可欠と言えるでしょう。