知っておきたい心不全:症状と予防

防災防犯を教えて

『心不全』って、防災や防犯と何か関係があるんですか?

防災防犯の研究家

良い質問だね!実は『心不全』は、防災・防犯とは直接関係がないんだ。心臓の病気に関する言葉だよ。

防災防犯を教えて

そうなんですね!難しそうな言葉で書かれていたので、てっきり防災・防犯のことだと思っていました!

防災防犯の研究家

医学用語は難しいよね。でも、今回のをきっかけに『心不全』という言葉を知ることができたね!

心不全とは。

「災害への備えや犯罪を防ぐことについて説明する前に、まず『心不全』について理解しておきましょう。

心臓に異常が起こると、全身が必要とする量の血液を送り出すことができなくなります。その結果、血液の循環がうまくいかなくなる『循環不全』という状態に陥ります。これが『心不全』です。

血液の循環が悪くなる原因は、血液量が減ったり、血管が広がりすぎたりすることなど、色々考えられますが、このような場合は心不全とは呼びません。

心不全になると、息苦しさを感じたり、座らないと息ができない、体がむくむといった症状が現れます。これは、血液がうまく循環せず心臓に負担がかかっている状態を示しています。

一般的に、『うっ血性心不全』と呼ばれるものは、慢性的に血液が心臓に溜まっている状態を指します。体内の水分や塩分が増えすぎてしまい、手足のむくみや肺に水が溜まるなどの症状が現れます。

一方、『急性うっ血性心不全』は、体内の水分や塩分が急激に増え、肺に水が溜まることで引き起こされます。体重増加を伴わない場合もあります。

『潜在性心不全』とは、普段は症状がないものの、運動など心臓に負担がかかると心不全の症状が現れる状態を指します。

また、心臓の状態によって、『代償された心不全』と『代償不全に陥った心不全』の2つに分けられます。『代償された心不全』は、安静時には症状が現れませんが、運動など負荷がかかると症状が現れます。『代償不全に陥った心不全』は、安静時でも心臓が十分な量の血液を送り出せなくなっている状態です。

さらに、『左心不全』と『右心不全』は、心臓のどちら側に原因があるのかによって分類されます。慢性化すると、左右どちらの心臓にも影響が出てくることが多くなります。

一般的に、『左心不全』は肺に、『右心不全』は体全体に血液が溜まりやすくなる状態を指します。

心不全は、様々な症状が組み合わさって現れる病気です。そのため、症状や診察の結果から総合的に判断して診断されます。

また、心臓の収縮機能は正常なのに心不全の症状が現れる場合は、『拡張期心不全』と呼ばれ、心臓の拡張機能が低下していることが原因だと考えられています。

心臓のポンプ機能と心不全

私たちの体は、休むことなく活動を続けるために、常に新鮮な酸素と栄養を必要としています。この大切な役割を担っているのが、心臓という臓器です。心臓は、まるで tireless に動き続けるポンプのように、全身に血液を送り届けるという重要な役割を担っています。

しかし、様々な要因によって、この心臓のポンプ機能が低下してしまうことがあります。これが、「心不全」と呼ばれる状態です。心臓のポンプ機能が低下すると、全身に必要な量の血液を送り出すことができなくなり、息切れやむくみ、疲れやすいといった様々な症状が現れます。

心不全の原因は多岐にわたり、高血圧や心臓の筋肉が弱くなる病気、心臓弁膜症、糖尿病などが挙げられます。また、加齢も心機能の低下に影響を与える要因の一つです。

心不全は、決して珍しい病気ではありません。心臓は、私たちが生きていく上で欠かせない臓器であるため、その機能が低下すると、日常生活に大きな支障をきたす可能性があります。日頃から、バランスの取れた食生活、適度な運動、禁煙など、心臓に負担をかけない生活習慣を心掛けることが大切です。また、心不全の症状に気付いたら、早めに医療機関を受診し、適切な治療を受けるようにしましょう。

| 項目 | 詳細 |

|---|---|

| 心臓の役割 |

|

| 心不全とは |

|

| 心不全の症状 |

|

| 心不全の原因 |

|

| 予防と対策 |

|

息切れやむくみ:心不全のサイン

– 息切れやむくみ見逃さないで!心臓からのSOSサイン心臓は、私たちの体全体に血液を送り届けるポンプのような役割を担っています。しかし、さまざまな原因で心臓の働きが弱まってしまうことがあります。これが「心不全」と呼ばれる状態です。心不全になると、全身に十分な血液を送ることができなくなり、さまざまな症状が現れます。その中でも代表的なものが「息切れ」と「むくみ」です。息切れは、動いた時に特に強く感じます。階段の上り下りや少し早歩きをしただけで息が切れてしまう、以前は楽にできていた作業が辛くなった、といった場合は要注意です。また、横になると息苦しさが増すため、夜中に何度も目が覚めてしまうこともあります。むくみは、心臓の働きが弱まることで、血液の循環が悪くなり、体内の水分がうまく排出されずに溜まってしまうことで起こります。一般的には、足首や足の甲など、心臓から遠い場所に現れやすく、夕方になると症状が強くなる傾向があります。息切れやむくみは、日常生活で比較的経験しやすい症状であるため、歳のせいだと軽く考えてしまいがちです。しかし、これらの症状は心臓からの重要なSOSサインである可能性があります。少しでも気になる症状がある場合は、我慢せずに、早めに医療機関を受診し、専門医の診断を受けるようにしましょう。

| 症状 | 詳細 | 注意点 |

|---|---|---|

| 息切れ | – 動いた時に特に強い – 階段の上り下りや早歩きで息切れ – 横になると息苦しさが増す |

以前は楽にできていた作業が辛くなった場合は要注意 |

| むくみ | – 足首や足の甲など、心臓から遠い場所に現れやすい – 夕方になると症状が強くなる傾向 |

心臓の働きが弱まり、血液の循環が悪くなることで起こる |

心不全の種類と進行段階

心臓は、休むことなく全身に血液を送り出すポンプのような役割を担っています。しかし、さまざまな原因によって心臓の働きが弱まり、全身に十分な血液を送り出せなくなる状態を心不全と呼びます。

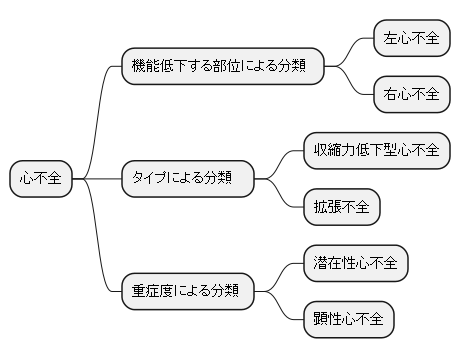

心不全は、その原因や症状、進行度合いによっていくつかの種類に分けられます。心臓の左右どちらの機能が低下しているかによって、心臓の左側の機能が低下する左心不全と、右側の機能が低下する右心不全に分けられます。また、心臓の筋肉の収縮力が低下し、血液を十分に送り出せなくなるタイプの心不全や、逆に心臓が硬くなって十分に拡張せず、血液を十分に受け入れられなくなるタイプの心不全もあります。

さらに、運動時など体に負荷がかかった時にだけ息切れや動悸などの症状が現れる潜在性心不全と、安静時にも息苦しさや足のむくみなどの症状が現れる顕性心不全といった分け方もあります。

心不全は進行性の病気であるため、早期発見・早期治療が非常に重要です。心不全の疑いがある場合は、速やかに医療機関を受診しましょう。

生活習慣の改善でリスクを減らす

心臓は、私たちが生きていく上で欠かせない臓器です。この心臓の働きが弱ってしまう病気を心不全といい、様々な要因によって引き起こされます。 そのリスクを高める要因の一つとして、普段の生活習慣が挙げられます。

加齢は誰にでも訪れるものですが、高血圧や糖尿病、脂質異常症といった生活習慣病もまた、心不全のリスクを高めます。これらの病気は、食生活の乱れや運動不足、喫煙、過度の飲酒、ストレスなどが複雑に関係して発症すると考えられています。

心不全のリスクを減らすためには、これらの要因をできる限り取り除き、心臓に負担をかけない生活を送ることが重要です。 具体的には、栄養バランスを考えた食事を心がけ、適度な運動を毎日の習慣にしましょう。また、睡眠を十分にとり、心身ともに休ませることも大切です。そして、喫煙は心臓に大きな負担をかけるため、禁煙が必要です。お酒を飲む場合は、飲みすぎに注意し、適量を心がけましょう。

健康的な生活習慣は、心不全のリスクを減らすだけでなく、健康な体作りにも繋がります。 日々の生活の中で、心臓をいたわることを意識し、健康的な生活を送りましょう。

定期的な健康チェックを心がけよう

日頃から自身の健康に気を配ることはとても大切です。 心臓の病気の一つである心不全は、初期の段階では自覚症状が現れにくいという特徴があります。そのため、異変を感じてから病院を受診するのでは遅くなってしまう場合もあり、定期的な健康チェックが重要となります。

健康診断を受診することで、血圧、血糖値、コレステロール値といった体の状態を示す数値を測定することができます。これらの数値は、心臓病のリスクファクターを発見するために役立ちます。さらに、必要に応じて心電図検査や心臓超音波検査といった精密検査を受けることで、心臓の状態をより詳しく調べることができます。

心不全は早期発見、早期治療を心がけることで、病気の進行を遅らせることができます。そして、健康な状態を長く保つことができるのです。定期的な健康チェックを習慣化し、自身の体と向き合う時間を持ちましょう。