地震発生の中心地点:震央

防災防犯を教えて

先生、「震央」って地震が起きた場所のことですよね?ニュースでよく聞くんですけど、地震の起きた場所を表す言葉って他にもいくつかあるように感じるんですが、違いがよく分かりません。

防災防犯の研究家

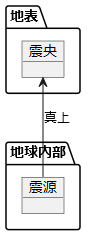

良い質問ですね!「震央」は確かに地震が起きた場所と関連していますが、厳密には違います。地震が起きた地下の場所を「震源」と呼び、「震央」は震源の真上にある地表の点を指します。

防災防犯を教えて

じゃあ、「震源地」は「震央」と同じ意味ですか?

防災防犯の研究家

その通りです!「震央」は「震源地」とも呼ばれます。ニュースでは、分かりやすさのために「震源地」が使われることが多いかもしれませんね。

震央とは。

地震が起きた時に役立つ言葉に「震央」があります。「震央」は「震源地」とも言い換えられます。地震はまず「震源」と呼ばれる場所で発生しますが、「震央」はその真上の地面の点を指します。つまり、「震源」を地面にまっすぐ映した点が「震央」です。そして、「震央」の位置は、地球上のどこにあるかを表す「緯度」と「経度」を使って示されます。

また、「震央」から、地震を観測する場所までの距離を「震央距離」と言います。「震央距離」は通常キロメートルを使って測り、地球の表面に沿って測ります。ただし、遠く離れた場所でおきた地震の場合(「震央」からの距離が1000キロメートルから1500キロメートル以上の地震)は、地球の中心からの角度を使って測ります。

地震の始まり

私たちの暮らす地球の足元深くでは、想像を絶する圧力が常に岩盤にかかっています。そして、この巨大な力で岩盤が耐えきれなくなると、ある点から亀裂が走り、ずれてしまうことがあります。この岩盤のずれが始まった場所こそが「震源」と呼ばれる場所です。震源は、地球内部の深い場所に位置しているため、私たちが直接目にすることはできません。

一方、震源の真上に位置する地表の点を「震央」と呼びます。震央は、地震のエネルギーが最初に地表に到達する場所にあたります。そのため、震央付近では揺れが非常に大きくなり、多くの場合、最も大きな被害が発生します。震源の深さや地震の規模、地盤の強さなどによって被害の程度は異なりますが、震央が都市部に近い場合は、建物倒壊やライフラインの寸断など、深刻な被害をもたらす可能性があります。

震央の位置

地震が発生した際、最も気になる情報の1つに、震源地があります。震源地とは、地震の発生した場所を指しますが、より正確に表現すると、地球内部で地震が発生した地点を指し、これを「震央」と呼びます。震央は、緯度と経度を用いて正確に表されます。

地震が発生すると、各地に設置された地震計が地震波を記録します。地震波は、地球内部を伝わる波で、P波、S波、表面波など、いくつかの種類があります。これらの地震波は、それぞれ伝わる速度が異なり、また、震央からの距離に応じて到達する時間も異なります。

地震学者たちは、複数の地震計で観測された地震波のデータを詳細に分析します。特に、P波とS波の到達時間の差は、震源地までの距離を推定する上で重要な手がかりとなります。また、地震波の波形の特徴を調べることで、震源の深さを特定することも可能です。これらの情報を組み合わせることで、震央の位置を正確に特定することができます。

震央の位置情報は、地震の規模や影響範囲を把握する上で非常に重要です。地震が発生すると、その規模や震源地に基づいて、津波の発生の可能性や、各地域における揺れの強さの予測などが行われます。この情報は、迅速な避難や災害対策に役立てられ、人々の安全確保に貢献します。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 地震発生時に気になる情報 | 震源地(地震が発生した場所) |

| 震源地の正確な表現 | 震央(地球内部で地震が発生した地点、緯度経度で表される) |

| 震央特定の方法 | 複数の地震計のデータ分析 – P波とS波の到達時間の差から震源地までの距離を推定 – 地震波の波形の特徴から震源の深さを特定 |

| 震央の位置情報の重要性 | 地震の規模や影響範囲の把握 – 津波発生の可能性 – 各地域における揺れの強さの予測 – 迅速な避難や災害対策 – 人々の安全確保 |

震央からの距離

地震が発生した際、ニュースなどで「震源地」という言葉を耳にすることが多いでしょう。これは、地下深くで地震が発生した地点を指します。一方、この震源地の真上、つまり地表における地点を「震央」と呼びます。そして、ある場所からこの震央までの距離のことを「震央距離」と呼ぶのです。

震央距離は、通常キロメートル単位で表され、地震の規模を示すマグニチュードとともに、その地点での揺れの強さを知る上で重要な指標となります。一般的には、震央距離が近いほど地震波が減衰する前に到達するため、揺れは強くなる傾向にあります。

しかし、揺れの強さは震央距離だけで決まるわけではありません。同じ震央距離であっても、地盤の硬さや柔らかさ、建物の構造や耐震性によって大きく影響を受けます。例えば、固い岩盤の上に建っている建物は、柔らかい地盤の上に建っている建物よりも揺れにくいと言われています。また、耐震構造を備えた建物は、そうでない建物に比べて地震の揺れによる被害を抑える効果が期待できます。

地震による被害を最小限に抑えるためには、震央距離だけでなく、住んでいる地域の地盤や建物の耐震性についても日頃から関心を持ち、適切な対策を講じておくことが重要です。

| 項目 | 説明 |

|---|---|

| 震源地 | 地下深くで地震が発生した地点 |

| 震央 | 震源地の真上(地表)の地点 |

| 震央距離 | ある場所から震央までの距離(キロメートル単位) |

| 揺れの強さ | 震央距離が近いほど、一般的に揺れは強くなる

|

震央と被害の関係

地震が発生すると、震央と呼ばれる地点で最も早く、そして大きく地面が揺れます。震央は、地下深くで発生した地震のエネルギーが最初に地表に到達する場所であり、一般的にはこの震央に近い地域ほど被害が大きくなる傾向があります。

しかし、地震の被害は震央からの距離だけで決まるわけではありません。地震の規模が大きければ、震央から離れていても大きな揺れに見舞われることがありますし、逆に、規模が小さくても震源が浅い場合は、震央付近で局地的に大きな被害が出ることもあります。

また、地震による被害は、地盤の状況や建物の構造によっても大きく左右されます。例えば、地盤が軟弱な場所では、地震の揺れが増幅されやすく、建物倒壊や地盤沈下などの被害が発生しやすくなります。一方、硬い地盤では、揺れは伝わりにくい傾向があります。建物の耐震性も重要な要素であり、古い建築基準で建てられた建物は、新しい基準で建てられた建物に比べて倒壊するリスクが高くなります。

このように、地震の被害は震央からの距離だけでなく、地震の規模や深さ、地盤の状況、建物の耐震性など、様々な要因が複雑に関係し合って決まります。そのため、震央から離れているからといって安心せずに、日頃から地震への備えをしておくことが重要です。

| 要因 | 内容 | 被害への影響 |

|---|---|---|

| 震央からの距離 | 地震発生地点からの距離 | 近いほど被害が大きくなる傾向 ただし、規模や深さ、地盤、建物の影響も受ける |

| 地震の規模 | 地震のエネルギーの大きさ | 大きいほど広範囲に被害が及ぶ |

| 地震の深さ | 震源の深さ | 浅いほど局地的に大きな被害が出やすい |

| 地盤の状況 | 地盤の硬さや軟らかさ |

|

| 建物の耐震性 | 建物の地震への強さ | 耐震性が高いほど被害が小さくなりやすい |