知っておきたい病気:神経因性膀胱

防災防犯を教えて

『神経因性膀胱』って、どういう意味ですか?防災や防犯と何か関係があるのでしょうか?

防災防犯の研究家

良い質問ですね。『神経因性膀胱』は、膀胱をコントロールする神経がうまく働かなくなることで、おしっこの貯めたり出したりすることが難しくなる状態のことです。これは、災害時に起こる可能性のある怪我や病気と関係があります。

防災防犯を教えて

災害と関係があるんですか?

防災防犯の研究家

そうです。例えば、地震で脊髄を損傷したり、避難生活のストレスで膀胱の神経が影響を受けたりすることがあります。そのため、防災の知識として知っておくことが大切です。

神経因性膀胱とは。

防災や防犯に関係する言葉として、「神経因性膀胱」について説明します。これは、膀胱をコントロールする神経が障害されることで、おしっこをためたり出したりすることがうまくいかなくなる病気の総称です。治りにくい膀胱炎や腎臓の機能不全を併発することが多く見られます。診断には、神経の働きを調べる検査や、膀胱内の圧力を測る検査を行います。原因としては、背骨や骨盤のけが、骨盤内臓器の手術による神経の損傷、脳梗塞、パーキンソン病、脊髄小脳変性症など、様々なものがあります。そのため、原因となっている病気に対して適切な治療を行う必要があります。

神経因性膀胱とは

– 神経因性膀胱とは

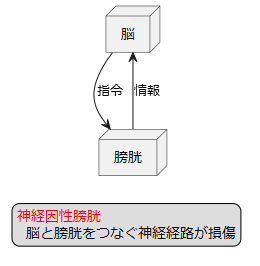

神経因性膀胱とは、脳からの指令を膀胱に伝える神経に障害が起こることで、尿の蓄積と排出がうまくコントロールできなくなる病気です。

通常、膀胱に尿がたまると、その情報が神経を通して脳に伝えられます。脳は「今、排尿しても大丈夫か」を判断し、膀胱や尿道周辺の筋肉に指令を出して排尿をコントロールしています。

しかし、神経因性膀胱では、この脳と膀胱をつなぐ神経経路が病気や怪我などによって損傷を受けてしまいます。その結果、脳からの指令が膀胱にうまく伝わらず、尿をためたり出したりすることが困難になります。

神経因性膀胱を引き起こす原因は様々ですが、代表的なものとしては交通事故による脊髄損傷や、脳卒中、多発性硬化症、パーキンソン病などの神経疾患、糖尿病による神経障害、骨盤内手術の影響などが挙げられます。

症状としては、頻尿、尿意切迫感、夜間頻尿、尿失禁、残尿感、尿閉などがみられます。

神経因性膀胱は生活の質を著しく低下させる病気ですが、適切な治療やケアを行うことで症状を改善し、快適な日常生活を送ることは可能です。

症状と合併症

神経因性膀胱は、症状が多岐にわたる病気として知られています。具体的には、脳や脊髄、または膀胱につながる神経のどこかに障害が起こることで、本来であれば脳からの指令を受けて協調して働く膀胱や尿道括約筋が、うまく機能しなくなってしまうのです。

その結果、患者さんによって症状は様々ですが、尿が出にくくなる、または全く出なくなる「尿閉」、あるいは尿意を感じずに自然に漏れてしまう「尿失禁」といった症状が現れます。また、頻繁に尿意を催す「頻尿」に悩まされるケースも少なくありません。

さらに、症状が悪化すると、細菌感染によって膀胱に炎症が起こる「膀胱炎」を繰り返したり、尿が腎臓に逆流することで腎臓に負担がかかり、機能が低下してしまうこともあります。このような状態は、日常生活に大きな支障をきたすだけでなく、最悪の場合、命に関わる可能性もあります。そのため、早期に発見し、医師の指導のもと適切な治療を開始することが非常に重要です。

診断のために

– 診断のために

神経因性膀胱は、その原因を探り、適切な治療法を決定するために、様々な検査を通して診断されます。まず初めに、問診を通して症状の詳細や既往歴などを確認します。

次に、神経学的検査を行います。これは、神経のどこに問題があるのかを特定するために重要な検査です。脊髄や脳神経の機能を調べることで、神経因性膀胱の原因が神経系の病気や損傷によるものなのかどうかを判断します。さらに、MRI検査などを行い、神経の異常を詳しく調べることもあります。

膀胱の機能を評価するために、尿検査や膀胱内圧測定などの検査も実施します。尿検査では、尿中の細菌の有無や炎症の程度などを調べます。膀胱内圧測定では、膀胱に管を挿入し、尿の量や圧力を測定することで、膀胱の収縮力や尿道の機能などを評価します。これらの検査を通して、膀胱が適切に尿を貯留したり、排出したりする機能に問題がないかを調べます。

これらの検査結果を総合的に判断し、神経因性膀胱の原因や重症度を評価した上で、医師が患者さんと相談しながら適切な治療方針を決定します。

| 検査の種類 | 目的 | 具体的な方法 |

|---|---|---|

| 問診 | 症状や既往歴の確認 | – |

| 神経学的検査 | 神経の異常の有無を確認 | 脊髄や脳神経の機能検査、MRI検査など |

| 尿検査 | 尿中の細菌、炎症などを確認 | – |

| 膀胱内圧測定 | 膀胱の収縮力や尿道の機能を評価 | 膀胱に管を挿入し、尿の量や圧力を測定 |

多様な原因と治療

– 多様な原因と治療神経因性膀胱は、脳から膀胱までの神経経路のどこかに問題が生じることで引き起こされます。そのため、その原因は実に様々で、交通事故による脊髄や骨盤の骨折、脳の血管が詰まる脳梗塞、体の動きをコントロールするのが難しくなるパーキンソン病など、多くの病気が考えられます。神経因性膀胱の治療は、原因となる病気、症状の重さ、そして患者さんの状態に合わせて慎重に選択する必要があります。例えば、脊髄を損傷してしまった場合、まずはリハビリテーションを行い、自力で排尿できるよう努めます。しかし、自力での排尿が難しい場合は、カテーテルと呼ばれる細い管を尿道から挿入し、膀胱内の尿を排出する「自己導尿」という方法を学び、実践していくことになります。一方、パーキンソン病が原因で神経因性膀胱を発症している場合は、パーキンソン病の症状を抑える薬物療法が中心となります。このように、神経因性膀胱の治療法は画一的ではなく、患者さん一人ひとりの状況に合わせて最適な方法を選択することが非常に重要です。そのため、医師とよく相談し、治療方法について十分に理解することが大切です。

| 原因 | 治療 |

|---|---|

| 交通事故による脊髄や骨盤の骨折、脳梗塞、パーキンソン病など |

|

生活の質を高めるために

毎日の暮らしをより良く、快適に過ごすことは、誰もが望むことです。しかし、健康上の問題によって、それが難しくなる場合もあります。その一つに、神経因性膀胱という病気が挙げられます。これは、膀胱の機能に影響を及ぼし、日常生活に支障をきたす可能性のある病気です。

しかし、落胆する必要はありません。適切な治療や生活習慣の改善によって、症状を和らげ、充実した日々を送ることは十分に可能です。

例えば、トイレに行く間隔を調整する訓練や、万が一に備えて尿漏れパッドを使用するなどの方法があります。また、水分の摂取量を調整することも効果的です。

さらに、医師や看護師、リハビリテーションを専門とする理学療法士などの医療従事者に相談することも重要です。日々の生活で困っていることや不安に思っていることを打ち明け、専門家のアドバイスを受けることで、より良い方法を見つけることができるでしょう。

神経因性膀胱は、一人で抱え込むには難しい病気です。ですが、周囲のサポートや自身の努力によって、症状をコントロールし、自分らしく生き生きと生活することは可能です。諦めずに、前向きに進んでいきましょう。

| 神経因性膀胱とは | 対処法 | 相談相手 |

|---|---|---|

| 膀胱の機能に影響を及ぼし、日常生活に支障をきたす可能性のある病気 |

|

|