帰宅困難者とは?~大規模災害時のリスクと対策~

防災防犯を教えて

「帰宅困難者」って、どういう人のことを言うんですか?

防災防犯の研究家

大きな地震とかで、電車やバスが使えなくなってしまって、家に帰れなくなっちゃった人のことだよ。

防災防犯を教えて

へえー。電車やバスが使えなくなったら、歩いて帰ればいいんじゃないんですか?

防災防犯の研究家

そう思うよね。でも、みんなが一斉に歩きだしたら、道がすごく混雑して大変なことになるんだ。だから、危ないときはむやみに動かないようにって国や自治体が呼びかけているんだよ。

帰宅困難者とは。

大きな地震などの災害で、電車やバスが使えなくなってしまい、家に帰れなくなってしまった人のことを「帰宅困難者」といいます。もし、都心部からたくさんの人が一斉に家に帰ろうとすると、道路が人でいっぱいになり、混乱が起きてしまいます。そうなると、助けが必要な人に支援を届けることができなくなってしまうかもしれません。なので、国や自治体は、危険だと感じない限りは、むやみに移動をしないように呼びかけています。

帰宅困難者とは

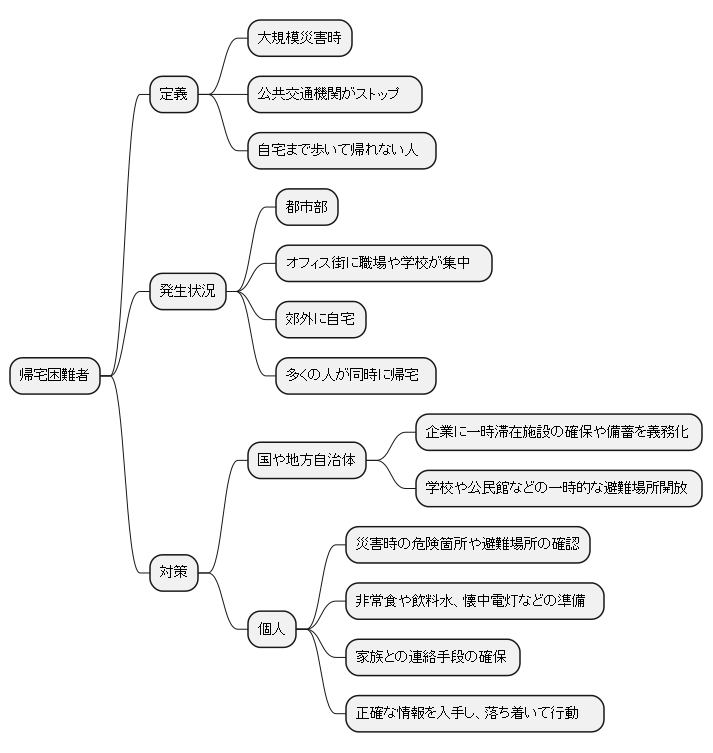

– 帰宅困難者とは大地震などの広範囲に影響を及ぼす災害が発生した際、公共交通機関がストップしてしまうことで、自宅まで歩いて帰ることが難しくなる人のことを、「帰宅困難者」と呼びます。 都市部では、オフィス街に職場や学校が集中しており、郊外に自宅がある人が多く見られます。そのため、災害が起こると、多くの人が同時に帰宅しようと殺到し、大混乱が生じやすくなります。このような事態に備え、国や地方自治体は、帰宅困難者対策を推進しています。 例えば、企業に対しては、従業員を一定期間、会社などに留め置く「一時滞在施設」の確保や、食料や水などの備蓄を義務付けています。 また、各自治体では、帰宅困難者の一時的な避難場所として、学校や公民館などを開放する計画を立てています。一人ひとりが、大規模災害時に帰宅困難者になる可能性を認識し、日頃から備えをしておくことが重要です。 具体的には、会社や自宅周辺の災害時の危険箇所や避難場所を確認しておく、非常食や飲料水、懐中電灯などを準備しておく、家族との連絡手段を確保しておくなどの対策が必要です。 また、災害発生時には、慌てずに正確な情報を入手し、落ち着いて行動することが大切です。

帰宅困難者が発生する原因

大きな地震などが起こると、多くの人が職場や外出先から家に帰れなくなることがあります。このような人たちを「帰宅困難者」と呼びますが、なぜこのような事態が発生してしまうのでしょうか。

帰宅困難者の発生は、公共交通機関が動かなくなることが主な原因です。日本では、多くの人が電車やバスなどの公共交通機関を使って通勤や通学をしています。しかし、大きな地震が発生すると、鉄道会社は安全確認のために運転を見合わせることがほとんどです。また、バスも道路の混雑や渋滞により、通常通り運行することが難しくなります。

さらに、自家用車で帰宅しようとしても、道路が壊れていたり、多くの人が一斉に車を使うことで道路が渋滞したりするため、長時間車の中で待たなければならない状況に陥る可能性もあります。このように、公共交通機関が使えず、自家用車での移動も困難になることで、多くの人が帰宅困難者となってしまうのです。

| 帰宅困難者の発生原因 | 具体的な状況 |

|---|---|

| 公共交通機関の麻痺 | – 地震発生時の安全確認による鉄道の運転見合わせ – 道路の混雑や渋滞によるバスの運行困難 |

| 自家用車での移動困難 | – 道路の損壊 – 交通渋滞による長時間の車内待機 |

帰宅困難に伴うリスク

– 帰宅困難に伴うリスク

大規模な災害が発生すると、交通機関が麻痺し、多くの人が帰宅困難に陥る可能性があります。この帰宅困難は、単なる移動の不便さにとどまらず、私たちの生命や安全を脅かす様々なリスクを孕んでいます。

まず、長時間徒歩での移動を強いられるため、疲労や体調不良に陥るリスクがあります。特に、高齢者や基礎疾患を持つ人、小さな子供連れなどは、健康状態が悪化する可能性が高く注意が必要です。さらに、多くの人が一斉に移動を開始することで、道路は混雑し、身動きが取れない状況に陥ることも考えられます。

また、帰宅困難になると、食料や飲料水の不足、トイレの問題など、生活インフラが断絶した状態に置かれることになります。コンビニエンスストアや飲食店に人が殺到し、必要な物資が手に入らない可能性も高く、衛生状態の悪化も懸念されます。さらに、夜間は気温が低下し、寒さによる健康被害も心配されます。

そして、最も恐ろしいのは、二次災害に巻き込まれるリスクです。余震や火災、ガス漏れなどが発生する可能性もあり、混乱の中で適切な行動がとれず、被害に遭う危険性も高まります。また、周囲の状況把握が難しく、救助活動や支援の手が届きにくい状況に陥ることも考えられます。

これらのリスクを軽減するためには、日頃からの備えが重要です。会社や自宅に非常食や飲料水を備蓄しておく、災害時の連絡方法を家族と確認しておく、などの対策を心がけましょう。また、ハザードマップを確認し、自宅周辺の危険区域や避難場所を把握しておくことも大切です。

| リスク | 詳細 |

|---|---|

| 疲労と体調不良 | 長時間徒歩による移動で、疲労や体調不良に陥るリスク。高齢者や基礎疾患を持つ人、小さな子供連れは特に注意が必要。 |

| 混雑による移動困難 | 多くの人が一斉に移動することで、道路が混雑し、身動きが取れない状況になる可能性。 |

| 生活インフラの断絶 | 食料や飲料水の不足、トイレの問題など、生活インフラが断絶した状態に置かれる。物資不足や衛生状態の悪化も懸念される。 |

| 寒さによる健康被害 | 夜間は気温が低下し、寒さによる健康被害のリスクが高まる。 |

| 二次災害 | 余震や火災、ガス漏れなどの二次災害に巻き込まれるリスク。混乱による適切な行動の困難、救助活動や支援の遅延も懸念される。 |

企業や個人ができる対策

近年、地震や台風などの自然災害が多発しており、企業や個人にとって、防災対策は喫緊の課題となっています。

企業は、従業員の安全確保を最優先に考え、事業継続計画(BCP)の一環として、災害時における帰宅困難者対策を策定する必要があります。具体的には、従業員が安全に社内で待機できるよう、広さや設備の整った待機場所を確保することが重要です。また、長時間にわたる待機を想定し、十分な量の食料や水、毛布などの備蓄も必要不可欠です。さらに、災害発生時の対応や避難経路など、従業員への安全に関する情報提供や訓練も定期的に実施することで、いざというときに適切な行動が取れるよう備えなければなりません。

一方、個人レベルでも、日頃からの備えが重要となります。災害発生時、公共交通機関が麻痺する可能性が高いため、自宅から職場や学校までの徒歩ルートを確認しておくことはもちろん、災害時に必要な非常食や飲料水、懐中電灯、携帯ラジオなどの防災グッズを準備しておくことが大切です。また、家族との連絡手段や集合場所などを事前に決めておくことも、混乱を防ぎ、安全を確保するために重要です。

| 対象 | 対策 |

|---|---|

| 企業 |

|

| 個人 |

|

政府や自治体の取り組み

大規模な災害が発生すると、交通機関が麻痺し、多くの人が職場や外出先から自宅に帰れなくなる可能性があります。このような事態に備え、国や地方自治体は、帰宅困難者の発生を抑え、安全を確保するために、様々な対策を推進しています。

まず、大規模災害発生時に、帰宅困難者が一時的に安全を確保できるよう、学校や公民館などの公共施設を一時滞在施設として指定し、水や食料、毛布などを備蓄しています。また、被災状況に応じて、新たに一時滞在施設を設ける場合もあります。

公共交通機関の早期復旧も重要な課題です。鉄道やバスなどの事業者と連携し、災害発生時の迅速な復旧活動や、代替輸送手段の確保などに取り組んでいます。

さらに、企業に対しても、従業員が安全に帰宅できるよう、事業継続計画(BCP)の一環として、従業員の安全確保や帰宅支援に関する計画を策定し、訓練を実施するよう促しています。具体的には、社内での一時待機場所の確保、食料や飲料水の備蓄、安否確認システムの導入などが挙げられます。

もちろん、住民一人ひとりの防災意識を高めることも重要です。国や自治体は、防災訓練の実施や防災情報の提供などを通じて、日頃からの備えの重要性を呼びかけています。災害発生時の情報収集手段や避難経路の確認、非常持ち出し品の準備など、いざという時のための備えを万全にしておきましょう。

| 主体 | 対策 | 具体的な内容 |

|---|---|---|

| 国/地方自治体 | 一時滞在施設の確保 | ・学校や公民館などを一時滞在施設に指定 ・水、食料、毛布などを備蓄 ・必要に応じて新たな施設を確保 |

| 国/地方自治体 | 公共交通機関の早期復旧 | ・鉄道やバスなどの事業者と連携 ・迅速な復旧活動 ・代替輸送手段の確保 |

| 企業 | 従業員の帰宅支援 | ・事業継続計画(BCP)の一環として計画を策定 ・社内一時待機場所の確保 ・食料や飲料水の備蓄 ・安否確認システムの導入 ・訓練の実施 |

| 住民 | 日頃からの備え | ・防災訓練への参加 ・防災情報の収集 ・避難経路の確認 ・非常持ち出し品の準備 |