危機管理で安全確保:災害への備え

防災防犯を教えて

先生、「危機管理」ってよく聞くけど、具体的にどんなことを指すの?災害が起きた時の対応のこと?

防災防犯の研究家

いい質問だね。「危機管理」は、危険なことが起きる可能性に対して、前もって準備したり、実際に起きた時に被害を小さくしたり、早く回復するための活動全体を指すんだ。災害も含まれるけど、それだけじゃないんだよ。

防災防犯を教えて

じゃあ、災害以外にはどんなことがあるの?

防災防犯の研究家

例えば、大事故になる可能性がある事故を防ぐ仕組みを作ったり、企業の不祥事が起きた時に、被害を最小限に抑えたり、会社の信頼を回復するための対応も「危機管理」に含まれるんだ。

危機管理とは。

「災害から身を守ったり、犯罪を防いだりすることに関係する言葉に『危機管理』があります。『危機管理』は、危険なことが起こりそうなときや、実際に大きな災害などが起こったときに、どのように対応し、どのような体制を整えておくかということを指します。つまり、危険な状態に備えるだけでなく、実際に災害などが起こった後にもどのように対処するかも『危機管理』に含まれることが多いのです。」

危機管理とは何か

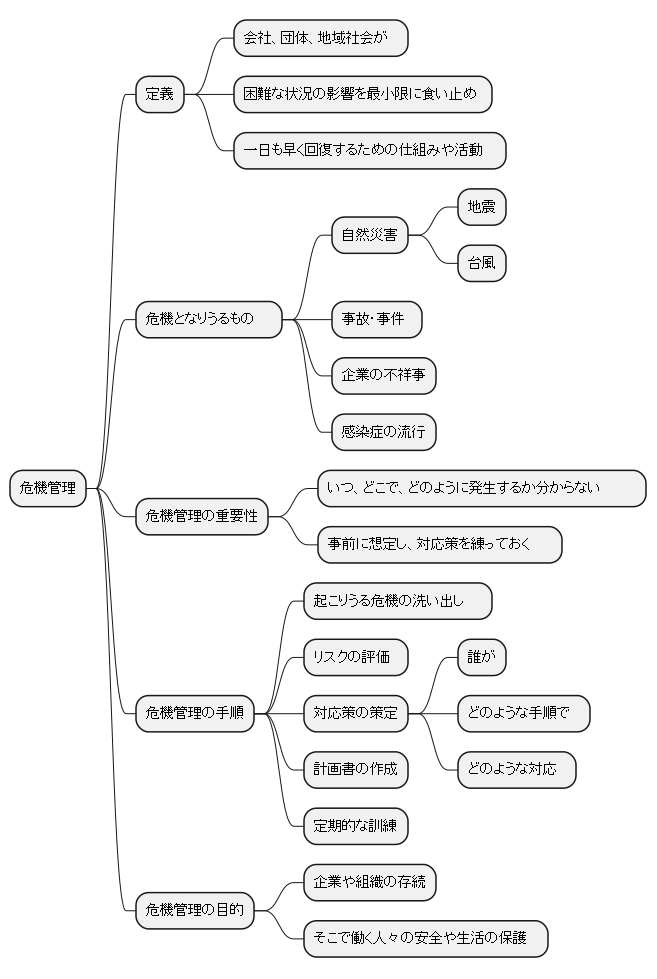

危機管理とは、会社や団体、そして地域社会全体が、予測不能な困難な状況に陥った際に、その影響を最小限に食い止め、一日も早く元の状態に回復するための仕組みや活動全体を指します。危機となりうるものとしては、地震や台風といった自然災害だけでなく、事故や事件、企業の不祥事による評判の失墜、感染症の流行など、実に様々なものが考えられます。これらの危機は、いつ、どこで、どのように発生するか分かりません。そのため、実際に危機が発生してから対応を考えるのではなく、事前に起こりうる事態を想定し、対応策を綿密に練り上げておくことが重要となります。具体的には、まず、どのような危機が起こりうるのかを洗い出し、それぞれのリスクの大きさを評価します。その上で、それぞれの危機に対して、誰が、どのような手順で、どのような対応を行うのかを明確化した計画書を作成します。また、計画書に基づいた訓練を定期的に実施することで、いざというときに適切な行動が取れるように備えておくことが大切です。危機管理は、企業や組織の存続を左右するだけでなく、そこで働く人々の安全や生活を守るためにも不可欠なものです。

災害と危機管理

– 災害と危機管理

危機管理は、私たちの生活を守る上で非常に重要な役割を担っています。特に、地震や台風など、大きな災害が発生した際には、その重要性が一層高まります。大規模な災害は、私たちの住む地域に甚大な被害をもたらし、電気、ガス、水道などのライフラインや、道路や鉄道などの社会インフラを破壊する可能性があります。このような状況下では、混乱が広がり、人々の命や安全が脅かされることになります。

こうした事態に適切に対処し、被害を最小限に抑えるためには、日頃からの備えが不可欠です。まず、自治体や関係機関が連携し、災害発生時の対応手順を定めた危機管理体制を構築しておく必要があります。この体制には、情報伝達の方法、避難所の運営方法、救助活動の手順などが含まれます。

また、私たち一人ひとりが、災害に対する意識を高め、いざという時に適切な行動を取れるようにしておくことも重要です。具体的には、ハザードマップで自宅周辺の危険区域を確認したり、非常持ち出し袋を準備したりすることなどが挙げられます。さらに、家族や地域住民と協力し、避難訓練に参加するなど、日頃から防災意識を高めておくことが大切です。

危機管理は、災害発生時だけでなく、その後の復興においても重要な役割を担います。被災地の状況を迅速に把握し、必要な支援を届けるためには、的確な情報収集と分析、関係機関との連携が欠かせません。

私たちは、災害の脅威と隣り合わせていることを常に意識し、危機管理の重要性を再認識する必要があります。日頃からの備えと、適切な行動によって、災害による被害を軽減し、安全な暮らしを守ることができるのです。

危機管理の段階

– 危機管理の段階

危機管理とは、企業や組織が、地震や風水害などの自然災害、事故、事件といった、予測不能な事態に直面した際に、被害を最小限に抑え、速やかに回復するために、あらかじめ備え、対応し、そして復旧するためのプロセスを指します。このプロセスは、大きく「予防」「対応」「復旧」の3つの段階に分けられます。

まず「予防」段階では、過去の災害や事故の事例を分析し教訓を活かすことで、将来起こりうる危機を予測します。その上で、施設の耐震化や防災設備の設置、従業員への研修など、事前に対策を講じることで、危機発生の可能性を低減したり、被害を最小限に抑えたりすることを目指します。

次に「対応」段階では、実際に危機が発生した際に、人命を最優先に保護し、被害の拡大を防ぐための迅速な行動が求められます。具体的には、初期消火活動、避難誘導、負傷者の救護といった初動対応や、正確な情報収集、関係機関への連絡や連携などが挙げられます。

最後の「復旧」段階では、被災状況を正確に把握した上で、ライフラインなどのインフラの復旧、被災者への物資供給や心のケアなどの支援、事業の再開や再建などを行い、社会全体の安定化を目指します。

このように、危機管理は、危機が発生する前から、発生時、そして発生後までの一連の流れを包括的に捉え、それぞれの段階で適切な対策を講じることで、被害を最小限に抑え、社会の安全・安心を守るための重要な取り組みと言えます。

日頃の備えの重要性

私たちは、安全な暮らしを当然のものと考えがちですが、地震や台風などの自然災害は、いつどこで発生するか分かりません。突発的な災害に直面した時、冷静に行動し、被害を最小限に抑えるためには、日頃からの備えが何よりも重要です。

まずは、自宅周辺の状況を把握することから始めましょう。近くの避難場所やそこまでの安全な経路を把握しておくことは、いざという時に迅速かつ安全に避難するために不可欠です。また、自宅に非常食や水、懐中電灯などの防災用品を備蓄しておくことも大切です。これらの物は、災害発生直後、ライフラインが途絶えた状況下では特に重宝します。

さらに、家族との連絡手段を事前に確認しておくことも忘れてはなりません。災害時は、携帯電話などの通信手段が繋がりにくくなる可能性があります。そのような状況でも、家族と連絡を取り合い、互いの無事を確認するため、あらかじめ集合場所や連絡方法を決めておくことが重要です。

防災は、自分自身や家族を守るだけでなく、地域全体で取り組むべき課題です。日頃から地域住民と交流し、協力体制を築いておくことが、より大きな安心に繋がります。また、自治体などが実施する防災訓練に積極的に参加することで、災害発生時の行動を具体的にイメージし、適切な判断力と行動力を養うことができます。

| 防災対策の重要性 | 具体的な行動 |

|---|---|

| 自然災害はいつどこで発生するか分からないため、日頃からの備えが重要 | 自宅周辺の状況把握、防災用品の備蓄、家族との連絡手段の確認、地域との連携、防災訓練への参加 |

まとめ

私たちの暮らしは、常に様々な危険にさらされています。地震や台風などの自然災害、火災や事故、犯罪など、いつ、どこで、何が起こるかわかりません。このような予測不能な事態に備えるためには、日頃から危機管理を意識し、適切な対策を講じておくことが重要です。

危機管理とは、危険を未然に防ぐ「予防」、発生した被害を最小限に抑える「被害軽減」、そして、被災後の生活を立て直す「復旧・復興」という一連の流れを指します。

まずは、「予防」として、自宅周辺の危険な場所や避難経路を確認しておく、家具の固定や防災グッズの準備など、できることから始めましょう。また、「被害軽減」のためには、火災報知器の設置や定期的な点検、防犯対策なども有効です。

さらに、「復旧・復興」を円滑に進めるためには、家族や地域との連携が欠かせません。日頃からコミュニケーションを密にしておくことで、いざという時に助け合うことができます。

危機管理は、決して他人事ではありません。一人ひとりが「自分の身は自分で守る」という意識を持ち、積極的に行動することで、より安全で安心な社会を築くことができるのです。