エルニーニョ現象:地球規模で気象に影響を与える海の異変

防災防犯を教えて

先生、『エルニーニョ』って防災や防犯と何か関係があるんですか?

防災防犯の研究家

いい質問だね!エルニーニョは、南太平洋の海水温が上がることによって、世界中で異常気象を引き起こす現象なんだ。

防災防犯を教えて

異常気象だと、具体的にどんなことが起きるんですか?

防災防犯の研究家

地域によって違うけど、日本では大雨や洪水、干ばつなどの被害が起こりやすくなるんだ。だから、防災と大きく関係があるんだよ。

エルニーニョとは。

防災や防犯に関係する言葉の一つに「エルニーニョ」があります。これは、昔から知られている、地球全体で起こる異常気象の代表的なもので、南太平洋の海の表面付近が温かくなることから始まり、長い間、地球全体の天気や農作物に影響を与えます。数年おきに、太平洋全体やインド洋で、一年半以上も続くことがあります。日照りが続いたり、いつもと違う風が吹いたり、激しい嵐が起きたりする原因となります。

エルニーニョ現象とは

– エルニーニョ現象とは

エルニーニョ現象は、数年ごとに発生する地球規模の異常気象現象です。

南米のペルーとエクアドルの沖合にあたる、南太平洋の赤道付近から日付変更線にかけての広い海域で、海面水温が平年よりも高くなる現象を指します。

通常は1年半から2年ほど続き、世界各地に異常気象をもたらすことで知られています。

エルニーニョ現象が発生すると、東風が弱まり、暖かい海水が太平洋の東側に広がります。

この影響で、インドネシアやオーストラリアなどでは降水量が減り、干ばつなどの被害が出やすくなります。

一方、南米のペルーやエクアドルなどでは、反対に降水量が増加し、洪水などの被害が発生しやすくなります。

また、エルニーニョ現象は、日本を含む世界各地の気温や気圧、降水量などにも影響を与え、異常気象を引き起こすことがあります。

| 発生場所 | 期間 | 現象 | 影響 |

|---|---|---|---|

| 南太平洋の赤道付近から日付変更線にかけての広い海域 | 1年半から2年ほど | 海面水温が平年よりも高くなる | 世界各地に異常気象をもたらす |

| インドネシア、オーストラリア | – | 降水量が減る | 干ばつなどの被害 |

| ペルー、エクアドル | – | 降水量が増加 | 洪水などの被害 |

| 日本を含む世界各地 | – | 気温、気圧、降水量などが変化 | 異常気象 |

エルニーニョ現象による影響

– エルニーニョ現象による影響エルニーニョ現象は、地球全体の気候システムに大きな影響を与える現象であり、世界各地で異常気象を引き起こす原因となります。エルニーニョ現象が発生すると、本来は太平洋の赤道付近を西向きに吹いている貿易風が弱まります。この貿易風は、暖かい海水を太平洋の西側に押し流す役割を果たしていますが、エルニーニョ現象が発生するとこの流れが弱くなるため、暖かい海水が太平洋の東側に広がります。その結果、通常は冷たい海水が湧き上がっている南米ペルー沖で海水温が上昇し、大気にも影響を与えます。これが、世界各地で異常気象が発生するきっかけとなるのです。日本では、エルニーニョ現象の影響で夏は気温が上がりにくく冷夏になりやすい傾向があります。また、冬は逆に気温が上昇しやすく、暖冬になる可能性が高まります。一方、南米ペルーなどでは、エルニーニョ現象の影響で海水温の上昇に伴い大量の雨が降り、洪水が発生しやすくなります。また、東南アジアやオーストラリアなどでは、逆に雨が少なくなり、干ばつに見舞われることがあります。このように、エルニーニョ現象は世界各地に様々な影響を及ぼす可能性があり、注意が必要です。

エルニーニョ現象の発生メカニズム

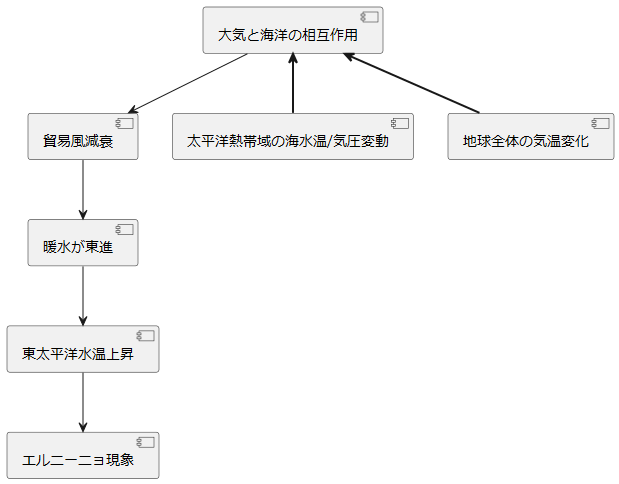

エルニーニョ現象は、地球全体の気候に大きな影響を与える現象ですが、その発生メカニズムは複雑で、様々な要素が絡み合っています。

エルニーニョ現象発生の鍵となるのは、太平洋赤道域を東西に流れる貿易風と、海洋の熱のバランスです。通常の状態では、貿易風は赤道付近で東から西に向かって吹いており、温められた海水は太平洋の西側に押し寄せられます。そのため、西太平洋の海面水温は高くなり、東太平洋は冷たい海水が湧き上がるため、水温は低くなります。

しかし、何らかの原因で貿易風が弱まると、この状況は一変します。西太平洋に溜まっていた暖かい海水は東へと移動し始め、東太平洋の海面水温が上昇します。これがエルニーニョ現象です。

エルニーニョ現象発生の原因は完全には解明されていませんが、大気と海洋の複雑な相互作用が関与していると考えられています。例えば、太平洋熱帯域の海水温や気圧の変動、地球全体の気温変化などが、貿易風の強弱に影響を与えている可能性があります。

エルニーニョ現象の発生メカニズムを解明することは、異常気象の予測や対策、ひいては地球全体の環境問題解決に大きく貢献すると期待されています。

エルニーニョ現象への対策

– エルニーニョ現象への対策エルニーニョ現象は、地球全体の気候システムに大きな影響を与える現象であり、私たち人類の力では完全に防ぐことはできません。しかし、だからといって無力なわけではありません。エルニーニョ現象の影響を予測し、事前に対策を講じることで、被害を最小限に抑えることは可能です。エルニーニョ現象の予測には、気象機関がスーパーコンピュータを用いたシミュレーションなどを活用しています。このシミュレーションにより、いつ、どの程度の規模でエルニーニョ現象が発生するか、そして私たちの暮らしにどのような影響が出そうかを予測することができます。予測された情報は、様々な分野で活用することができます。例えば、農業では、エルニーニョ現象による干ばつや長雨に備えて、作物の種類や planting 時期を調整することができます。また、水資源管理の分野では、ダムの水位調整や節水対策を行うことで、水不足のリスクを軽減することができます。さらに、防災の観点からは、洪水や土砂災害などの発生しやすい地域を特定し、事前に警戒を呼びかけたり、避難経路を整備したりすることで、被害を最小限に抑えることができます。エルニーニョ現象は、私たち人類にとって大きな試練です。しかし、最新の科学技術と、予測に基づいた早めの行動によって、その影響を軽減し、より安全で安心な暮らしを実現していくことができるのです。

| エルニーニョ現象 | 対策 | 効果 |

|---|---|---|

| 発生予測 | 気象機関によるスーパーコンピュータを用いたシミュレーション | 発生時期、規模、影響予測 |

| 農業への影響 | 干ばつや長雨への備え(作物の種類、planting 時期の調整) | 被害軽減 |

| 水資源への影響 | ダムの水位調整、節水対策 | 水不足リスク軽減 |

| 防災への影響 | 洪水や土砂災害発生地域の特定、警戒呼びかけ、避難経路整備 | 被害最小限化 |

私たちにできること

近年、世界各地で異常気象による災害が頻発しており、私たちの生活にも大きな影響を及ぼしています。こうした異常気象の発生に深く関わっているとされているのが、エルニーニョ現象です。エルニーニョ現象は、太平洋赤道域の海水温が上昇することで、世界中の気候パターンに変化をもたらす現象です。日本では、冷夏や暖冬、あるいは集中豪雨などの異常気象を引き起こす可能性があります。

私たち一人ひとりがエルニーニョ現象への理解を深め、日頃から防災意識を高めておくことが大切です。具体的には、気象庁などの公的機関が発信する最新の気象情報や防災情報に注意し、異常気象が発生する可能性を常に念頭に置いておく必要があります。また、地域住民で協力し、水害対策や土砂災害対策などの防災訓練に積極的に参加することも重要です。

エルニーニョ現象は、地球温暖化との関連性も指摘されています。そのため、エルニーニョ現象による影響を軽減するためにも、地球温暖化対策は喫緊の課題です。 私たち一人ひとりが省エネルギーや環境保護に積極的に取り組み、地球温暖化の抑制に貢献していくことが重要です。