放射線被曝とその影響について

防災防犯を教えて

先生、「被曝」ってどういう意味ですか?

防災防犯の研究家

良い質問だね。「被曝」は、人体が放射線にさらされることをいうんだ。レントゲン検査を受けたことがあるかな? あれも被曝の一種だよ。

防災防犯を教えて

レントゲンもですか! 体の外からだけじゃなくて、体内に入ることもあるんですか?

防災防犯の研究家

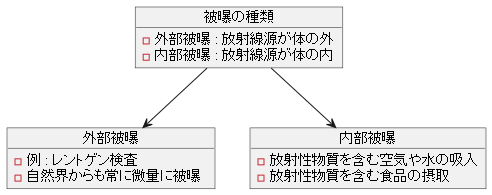

その通り! 放射線源が体の外から照射される「外部被曝」と、放射性物質を吸い込んだり、食べたりすることで体内から放射線を浴びる「内部被曝」の2種類があるんだ。

被曝とは。

防災や防犯に関係する言葉で、「被曝」というものがあります。これは、人の体が放射線と呼ばれる目に見えない力にあたることを指します。

被曝には、主に二つの種類があります。一つ目は、「外部被曝」と呼ばれるもので、放射線の出ているものが体の外にあり、そこから直接体に放射線が当たる場合です。二つ目は、「内部被曝」と呼ばれるもので、放射線を出す物質が空気中から呼吸によって体内に入ったり、そのような物質が付着した食べ物などを食べることで、体の中から放射線を浴びる場合です。

被曝とは

– 被曝とは私たちの身の回りには、目には見えませんが、微量のエネルギーを持った放射線と呼ばれるものが飛び交っています。レントゲン検査でお世話になる方もいるかもしれません。 被曝とは、この放射線に私たちの体がさらされることを指します。放射線は、医療分野だけでなく、原子力発電所や工業など、様々な分野で利用されています。 また、自然界にも放射線は存在し、私たちは日常生活を送る中で、常に微量の放射線を浴びています。 この自然放射線による被曝はごく少量であるため、通常は健康上の問題を引き起こすことはありません。しかし、レントゲン検査やCT検査など医療行為で放射線を浴びる場合や、原子力発電所の事故などにより、一度に大量の放射線を浴びてしまう場合があります。 被曝する放射線の量が多い場合や、一度に大量の放射線を浴びた場合には、人体への影響が生じる可能性があります。 被曝による健康への影響は、放射線の種類や量、被曝した人の年齢や健康状態によって異なります。被曝について正しく理解し、放射線との適切な距離を保つことは、健康と安全を守る上で非常に重要です。

| 被曝とは | 身の回りの放射線 | 被曝の影響 | 対策 |

|---|---|---|---|

| 放射線に体がさらされること | ・目に見えないエネルギーを持った放射線が存在 ・医療、原子力発電、工業など様々な分野で利用 ・自然界にも存在し、日常生活で微量を浴びている |

・放射線の量が多い場合や、一度に大量に浴びた場合、人体への影響が生じる可能性 ・影響は放射線の種類や量、年齢や健康状態によって異なる |

被曝について正しく理解し、放射線との適切な距離を保つ |

被曝の種類

– 被曝の種類私達の身体に影響を与える放射線の浴び方には、大きく分けて二つの種類があります。一つは外部被曝、もう一つは内部被曝と呼ばれています。外部被曝は、放射線を出す源が身体の外にあり、そこから出た放射線が身体の表面に当たることで起こります。病院で受けるレントゲン検査は、この外部被曝を利用した検査です。レントゲン検査以外にも、私達は自然界から微量の放射線を常に浴びています。一方、内部被曝は、放射線を出す物質を含む空気や水を吸い込んだり、放射線を出す物質を含む食品を摂取したりすることで、その物質が体内に取り込まれることで起こります。体内に取り込まれた物質は、その種類や量、体内での動きによって、様々な臓器に影響を与える可能性があります。外部被曝と内部被曝は、どちらも私達の健康に影響を与える可能性があります。日頃から、放射線に関する正しい知識を身につけ、適切な対策を講じることが重要です。

外部被曝の詳細

外部被曝とは、体の外側にある放射線源から放射線を浴びることを指します。外部被曝による影響は、放射線源の種類やその強さ、浴びた時間、そして体からの距離といった様々な要素によって大きく変わってきます。

一般的に、放射線源から距離が離れるほど、浴びる放射線の量は少なくなります。これは、放射線が距離とともに拡散し、弱まるためです。たとえば、焚き火から感じる熱と同じように、火から離れるほど熱は弱まります。放射線もこれと似た性質を持っています。

また、放射線を遮る物質を置くことでも、浴びる放射線の量を減らすことができます。遮蔽物には、放射線を吸収しやすい鉛やコンクリートなどがよく用いられます。病院で行われるレントゲン検査では、体を守るために鉛製の防護服を着用します。これは、鉛がレントゲンで使われる放射線を効果的に遮断してくれるためです。

| 要素 | 詳細 |

|---|---|

| 放射線源の種類 | 放射線源の種類によって、放射線の種類やエネルギーが異なります。 |

| 放射線の強さ | 放射線源の強さは、放射線の量に影響を与えます。 |

| 浴びた時間 | 放射線を浴びる時間が長いほど、影響は大きくなります。 |

| 体からの距離 | 放射線源から離れるほど、放射線の影響は少なくなります。 |

| 遮蔽物の有無 | 放射線を遮る物質を置くことで、放射線の影響を減らすことができます。 |

内部被曝の詳細

– 内部被曝の詳細内部被曝とは、放射性物質を含む空気や水、食物などを体内に取り込むことで起こる被曝です。その影響は、放射性物質の種類や量、体内での動き、排出されやすさなどによって大きく異なります。体内に入った放射性物質は、血液によって全身に運ばれますが、その種類によって特定の臓器に蓄積しやすいという特徴があります。例えば、放射性ヨウ素は甲状腺に、ストロンチウムは骨に集まりやすい性質があります。これらの臓器に放射性物質が蓄積すると、集中的に放射線を浴び続けることになり、細胞や組織に損傷を与える可能性があります。放射性物質が体内に留まる時間は、その物質の生物学的半減期によって異なります。生物学的半減期とは、体内に取り込まれた物質の量が代謝や排出によって半分になるまでの時間のことです。半減期の短い物質は比較的早く体外に排出されますが、半減期の長い物質は体内に長期間留まり、長期間にわたって放射線を出し続けるため、注意が必要です。内部被曝の影響を低減するためには、放射性物質を含むものを口にしない、放射性物質を吸い込まないなどの予防策が重要です。また、万が一、体内に取り込んでしまった場合には、医師の指示に従い、適切な排出促進剤などを服用することで、影響を軽減できる場合があります。

| 内部被曝の原因 | 体内での動き | 影響 | 対策 |

|---|---|---|---|

| 放射性物質を含む空気や水、食物の摂取 | – 血液によって全身に運ばれる – 特定の臓器に蓄積しやすい – 放射性ヨウ素:甲状腺 – ストロンチウム:骨 |

– 蓄積した臓器への集中的な放射線被曝 – 細胞・組織損傷の可能性 – 被曝期間は生物学的半減期に依存 |

– 放射性物質の摂取を防ぐ – 医師の指示による排出促進剤の使用 |

被曝の影響

– 被曝の影響放射線を浴びることを被曝といいますが、その影響は一様ではありません。浴びた放射線の量や時間、そしてその人の年齢や健康状態によって大きく異なるのです。短時間に大量の放射線を浴びた場合、身体への影響がすぐに現れる急性症状を引き起こすことがあります。具体的には、吐き気や嘔吐、倦怠感、食欲不振などが挙げられます。さらに、重症化すると、皮膚の赤みや脱毛、下痢、出血といった症状が現れ、最悪の場合、死に至ることもあります。一方、長期間にわたって少量の放射線を浴び続ける場合は、すぐに目に見える症状が現れないことがほとんどです。しかし、体内に蓄積された放射線の影響は、長い年月を経て身体に現れる可能性があります。具体的には、がんや白血病などの発症リスクが高まると言われています。また、放射線は遺伝子にも影響を与える可能性があり、将来、子どもに遺伝的な影響が出る可能性も懸念されています。被曝の影響は、放射線の種類や量、被曝時の状況によって大きく異なります。そのため、日頃から正しい知識を身につけ、万が一、放射線を浴びてしまった場合は、速やかに適切な処置を受けることが重要です。

| 被曝の種類 | 影響 | 症状 |

|---|---|---|

| 短時間に大量の放射線を浴びた場合 | 急性症状 |

|

| 長期間にわたって少量の放射線を浴び続ける場合 | 晩発性影響 |

|

日常生活での注意点

毎日の暮らしの中で、放射線は目に見えず、においもないため、過剰に心配する必要はありません。ただし、健康への影響を考慮すると、必要以上に浴びないよう注意することが大切です。

医療機関でレントゲン検査を受ける場合は、医師に相談し、検査の目的を達成できる最小限の回数と線量に抑えてもらうようにしましょう。

食事においては、放射性物質を含む可能性のある食品を摂取する際には、産地や種類をよく確認し、偏った食べ方を避け、様々な食品をバランスよく食べるように心がけましょう。食品を選ぶ際には、国や自治体からの情報提供にも注意を払い、適切な情報に基づいて判断することが大切です。放射線への過剰な心配は不要ですが、日々の生活の中で、少しだけ注意を払うことで、無駄な被曝を減らすことができます。