火災予防条例を知って安全な暮らしを

防災防犯を教えて

先生、「火災予防条例」って、どんな条例ですか?

防災防犯の研究家

良い質問ですね。「火災予防条例」は、火事からみんなを守るために、火を使う場所や設備、そして火災報知器について細かく決められたルールのことだよ。例えば、火を使う場所にはどんなものが必要か、火災報知器はどこに設置すれば良いかなどが書かれているんだ。

防災防犯を教えて

火災報知器の設置についても書かれているんですね。でも、なんで火災報知器を設置することが大切なんですか?

防災防犯の研究家

火災が起きた時、特に寝ている時には、気づくのが遅れてしまうことが多いんだ。火災報知器は、火事を早く見つけて、大きな音で知らせてくれるから、早く逃げる時間が稼げるんだよ。だから、命を守るためにはとても大切なんだよ。

火災予防条例とは。

「火災を防ぐための決まりについて」説明します。これは、火事からみんなを守るために、国で決めた法律に基づいて、それぞれの市や区、町村が作った決まりのことです。この決まりには、火を使う場所や、その作り方、管理の仕方、そして火事を知らせる機械の設置や点検など、色々なことが細かく決められています。家で火事が起きた時、逃げ遅れて亡くなる方が多いことから、このような法律の一部が変わりました。逃げ遅れる人を減らすため、2006年6月1日からは、新しく家を建てる時は、火災を知らせる機械を設置することが義務付けられました。また、すでに建っている家についても、遅くとも2011年5月31日までに、それぞれの市区町村が決めた日までに設置することが義務付けられました。家で火事が起きた時、逃げ遅れて亡くなる方の多くは、お年寄りの方です。また、寝ている間に起きた火事で亡くなる方が多いという報告もあります。

火災予防条例とは

– 火災予防条例とは

火災予防条例は、私たちの生活を守る上で欠かせない法律です。

火災は、家や財産を一瞬にして奪い、最悪の場合、命を落とす危険性も孕んでいます。

このような恐ろしい火災から、私たちの安全を守るために、それぞれの市区町村が消防法に基づいて定めているのが火災予防条例です。

この条例では、火災を防ぐための様々なルールが定められています。

例えば、建物内の防火設備の設置や維持管理、火災の原因となりやすい危険物の取り扱い、そして地域住民が協力して行う火災予防運動など、多岐にわたります。

火災予防条例の内容は、地域や建物の種類によって異なります。

例えば、住宅密集地では、火災の延焼を防ぐために、建物の構造や材質に関する厳しい基準が設けられています。

また、飲食店や工場など、火災が発生しやすい場所では、消火器の設置や防火管理者の選任など、より具体的な対策が求められます。

火災予防条例は、私たち一人ひとりが、火災の危険性について改めて認識し、積極的に予防に取り組むための指針となるものです。

自分たちの命と安全を守るためにも、住んでいる地域の火災予防条例について、一度確認してみることをお勧めします。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 火災予防条例とは | 消防法に基づき、市区町村が定める火災予防のためのルール |

| 目的 | 火災から生命と財産を守る |

| 主な内容 |

|

| 地域・建物による違い |

|

| 重要性 | 火災の危険性への意識を高め、予防を促す |

条例の内容

– 条例の内容

火災予防条例は、私たちの生活空間で発生する火災を予防し、尊い命や財産を守るための大切な法律です。この条例では、火災の発生源となりやすい場所や設備に特に注目し、具体的な対策を定めています。

例えば、飲食店や家庭の台所にあるコンロやオーブンなどの火を使う設備は、その設置場所や構造について厳しい基準が設けられています。火災の発生を防ぐだけでなく、万が一火災が発生した場合でも周囲に燃え広がらないように、壁や天井の素材、換気設備の設置場所などが細かく規定されているのです。

また、冬場に欠かせないストーブやファンヒーターなどの暖房器具についても、火災予防条例は重要な役割を担っています。暖房器具の安全基準を満たしているか、設置場所や使用方法に問題がないか、定期的な点検や清掃が適切に行われているかなど、火災のリスクを低減するために必要な対策が具体的に定められています。

さらに、火災の早期発見と迅速な避難を可能にするために、住宅用火災警報器の設置と維持についても、条例で詳しく定められています。寝室や階段など、火災発生時に避難経路となる場所に設置することで、警報音によっていち早く火災に気づくことができ、安全な場所へ避難することができます。

このように、火災予防条例は私たちの安全を守るための重要な役割を担っています。条例の内容を正しく理解し、火災予防に対する意識を高めることが、安全な社会の実現につながるのです。

| 場所や設備 | 火災予防条例の規定内容 | 目的 |

|---|---|---|

| 飲食店や家庭の台所にあるコンロやオーブン | 設置場所や構造、壁や天井の素材、換気設備の設置場所など | 火災発生の防止、周囲への延焼防止 |

| ストーブやファンヒーターなどの暖房器具 | 安全基準、設置場所、使用方法、定期的な点検や清掃 | 火災リスクの低減 |

| 住宅用火災警報器 | 設置場所(寝室や階段など)、維持管理 | 火災の早期発見と迅速な避難 |

住宅用火災警報器の重要性

近年、住宅火災による痛ましい事故が後を絶ちません。尊い命を守るため、2006年6月1日以降に建てられた新しい住宅には、住宅用火災警報器の設置が法律で義務付けられました。また、それ以前に建てられた住宅でも、2011年5月31日を期限として、各市区町村の火災予防条例によって定められた期日までに設置することが義務化されています。

住宅用火災警報器は、火災が発生した際に発生する煙をいち早く感知し、大きな音で警告を発します。この警報音によって、住人は火災の発生を早期に認識することができ、安全な場所へ避難することができます。特に、就寝中に火災が発生した場合、人は煙を吸い込んでしまうと、深い眠りから目覚めることが難しく、逃げ遅れてしまう危険性が高いと言われています。しかし、住宅用火災警報器があれば、大きな警報音で私たちを危険から守ってくれます。火災による逃げ遅れを防ぎ、尊い命を守るためには、住宅用火災警報器の設置が非常に重要です。

| 法律による設置義務化 | 設置義務の対象 | 設置期限 |

|---|---|---|

| あり | 2006年6月1日以降に建てられた住宅 | – |

| あり | 2006年6月1日以前に建てられた住宅 | 各市区町村の火災予防条例によって定められた期日 (期限:2011年5月31日) |

| 住宅用火災警報器のメリット |

|---|

| 火災発生時に煙を感知し、警報音で知らせることで、住人の早期避難を促す。 |

| 特に、就寝中の火災発生時に有効。煙を吸い込んでしまうと目覚めにくいため、逃げ遅れを防ぐ。 |

高齢者の安全確保

– 高齢者の安全確保高齢化が進む現代社会において、高齢者の安全確保は喫緊の課題です。特に、住宅火災における高齢者の被害は深刻で、逃げ遅れてしまう方の多くが高齢者という現状があります。これは、加齢に伴い、聴覚、嗅覚、視覚などの感覚機能や、運動能力が低下することが大きな要因となっています。火災が発生しても、異変に気づくのが遅れてしまったり、避難経路までスムーズに移動することが難しく、逃げ遅れに繋がるケースが少なくありません。このような状況を踏まえ、火災予防条例では、高齢者の住宅における火災予防対策の重要性が一層強調されています。具体的には、住宅用火災警報器の設置はもとより、地域住民による高齢者の見守り活動や、消防署による家庭訪問など、様々な取り組みが実施されています。例えば、地域住民による見守り活動では、高齢者の自宅を訪問し、火災警報器の動作確認や、避難経路の確認などを一緒に行うことで、火災発生時の安全確保を図っています。また、消防署による家庭訪問では、火災予防に関する知識の普及や、住宅内の火災危険箇所の点検などを行い、高齢者の火災に対する意識向上を促しています。高齢者の安全を守るためには、行政、地域社会、そして高齢者自身による複合的な取り組みが不可欠です。

| 高齢者の安全確保の現状 | 具体的な対策 | 関係者の役割 |

|---|---|---|

|

– 高齢化社会における喫緊の課題 – 住宅火災における高齢者の被害の深刻化 – 加齢に伴う感覚機能や運動能力の低下 – 異変への気づきの遅れや避難の困難さ |

– 火災予防条例による対策強化 – 住宅用火災警報器の設置 – 地域住民による高齢者の見守り活動 – 消防署による家庭訪問 – 火災警報器の動作確認 – 避難経路の確認 – 火災予防に関する知識の普及 – 住宅内の火災危険箇所の点検 |

– 行政による条例制定や啓蒙活動 – 地域社会による見守りやサポート – 高齢者自身の火災予防意識の向上 – 複合的な取り組み |

地域全体での取り組み

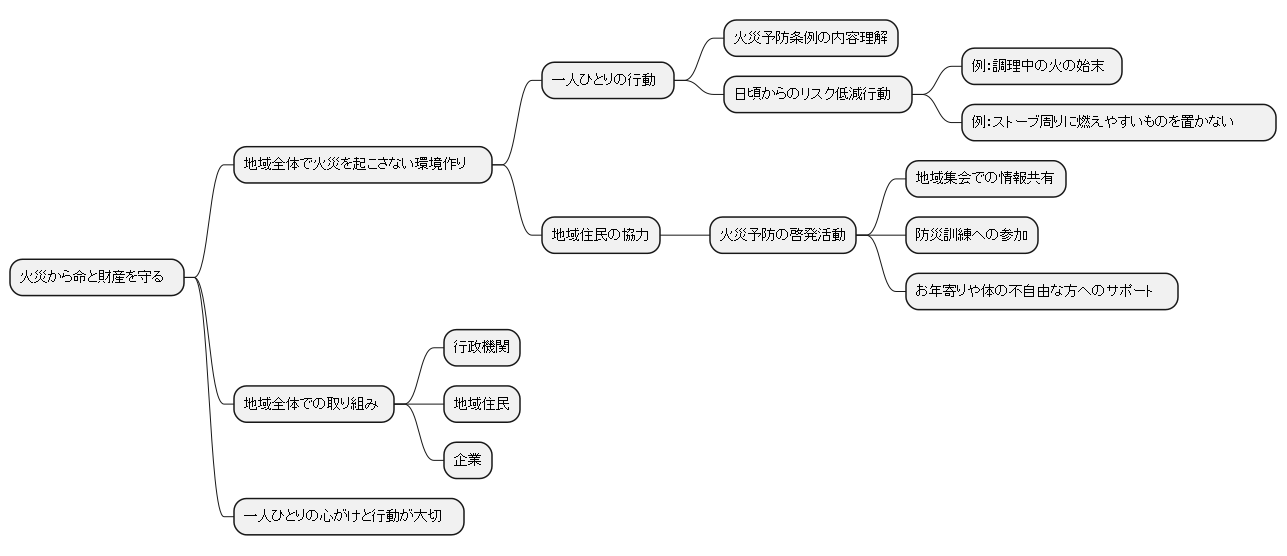

火災から大切な命や財産を守るためには、地域全体で協力し、火災を起こさない環境を作ることが重要です。そのために、まずは一人ひとりが火災予防条例の内容を正しく理解し、日頃から火災のリスクを減らす行動を心がける必要があります。例えば、調理中の火の始末には十分注意し、ストーブの周りには燃えやすいものを置かないようにするなど、基本的な予防策を徹底することが大切です。

また、地域住民が協力し合い、火災予防の啓発活動を積極的に行うことも重要です。地域の集会などを通じて、火災の恐ろしさや予防の大切さを共有したり、防災訓練に参加したりすることで、地域全体の防災意識を高めることができます。特に、お年寄りや体の不自由な方がいる家庭には、地域ぐるみで注意を払い、声かけやサポートを行うことが重要です。

火災のない安全な社会を実現するためには、行政機関、地域住民、そして企業など、様々な立場の人がそれぞれの役割を自覚し、地域全体で取り組むことが重要です。一人ひとりの小さな心がけと行動が、大きな災害を防ぐことに繋がります。みんなで協力し、安全で安心できる地域を築いていきましょう。