住まいの応急修理:災害後の生活再建を支える制度

防災防犯を教えて

『応急修理』って、どんな修理のことですか?

防災防犯の研究家

いい質問だね!災害で家が壊れてしまった時、すぐに仮設住宅に住まなくても済むように、最低限の生活ができるように修理することだよ。

防災防犯を教えて

じゃあ、屋根が壊れたり、窓ガラスが割れたりしたのを直すってこと?

防災防犯の研究家

その通り! 雨風をしのいだり、危険を取り除いたりするための、緊急の修理ってことだね。

応急修理とは。

災害で家が半分壊れたり、火事で半分燃えてしまったり、大きな被害を受けてしまった世帯の中には、自分たちの力だけで修理ができずに、仮設住宅に入らなければならない場合もあります。しかし、日常生活を送るのに最低限必要な箇所を修理できれば、仮設住宅に入らなくても済むかもしれません。そこで、県知事や市長は、そのような世帯に対して、家の修理を支援する『応急修理』という制度を設けています。これは、被害を受けた人たちが一日も早く安心して暮らせるように、そして、仮設住宅の不足を防ぐためにも大切な取り組みです。

災害時の住まいの被害と応急修理

大規模な地震や台風などの自然災害は、私たちの生活に甚大な被害をもたらします。中でも、大切な住まいが被害を受けることは、生活の基盤を揺るがす深刻な問題です。被害の程度は、壁にひびが入る程度の軽微なものから、家の倒壊といった深刻なものまで、実にさまざまです。場合によっては、住むこと自体が困難になり、避難生活を余儀なくされることも少なくありません。

このような状況下、被災者の生活再建を支援するために設けられているのが「応急修理」という制度です。応急修理とは、被災した住宅の安全性を確保し、可能な限り早く住める状態にまで回復するための応急的な修理のことを指します。具体的には、屋根の修理や雨漏り対策、トイレやキッチンなどの水回りの復旧など、生活に必要な最低限の機能を回復するための工事が行われます。

応急修理は、あくまでも一時的な措置であり、本格的な修理や建て替えはその後に行われます。しかし、被災者の生活の安定と再建を支える上で、非常に重要な役割を担っています。

| テーマ | 内容 |

|---|---|

| 自然災害による住宅被害 | 地震や台風などの自然災害は、住宅に深刻な被害をもたらす可能性があり、生活の基盤を揺るがす。被害の程度は軽微なものから深刻なものまで様々で、場合によっては住むこと自体が困難になることも。 |

| 応急修理制度 | 被災者の生活再建を支援するため、被災した住宅の安全性を確保し、可能な限り早く住める状態に回復するための応急的な修理を行う制度。屋根の修理、雨漏り対策、水回りの復旧など、生活に必要な最低限の機能を回復するための工事が行われる。 |

| 応急修理の目的 | あくまでも一時的な措置だが、被災者の生活の安定と再建を支える上で重要な役割を担っている。本格的な修理や建て替えは応急修理の後に行われる。 |

応急修理の対象となる住宅

– 応急修理の対象となる住宅

災害が発生した場合、被災した住宅すべてが応急修理の対象となるわけではありません。

この制度を利用できるのは、大きな被害を受けた住宅に住んでおり、自力で修理を行うことが難しい世帯に限られます。具体的には、住宅が半壊、半焼、あるいは大規模半壊の被害を受けた場合が該当します。

応急修理の対象となるのは、そのまま住み続けることが困難なほどの被害を受けているものの、最低限の修理を行えば生活できる見込みがある場合です。つまり、応急仮設住宅への入居が必要なほどの深刻な被害状況でありながら、部分的な修理によって住居としての機能をある程度回復できる場合に、この制度が適用されます。

応急修理では、生活に必要な箇所を重点的に修理します。屋根の修理や、雨風をしのぐための壁の補修などがその例です。しかし、あくまで住居としての機能を一時的に回復させるための応急的な修理であるため、住宅の全面的な復旧を目的としたものではありません。本格的な修理や再建は、その後、改めて検討する必要があります。

| 対象 | 条件 | 内容 |

|---|---|---|

| 被災した住宅 |

|

|

応急修理の内容と目的

災害発生後、住まいの被害状況によっては、すぐに元の生活に戻ることが難しい場合があります。そのような場合に、まずは生活の基盤を整え、安全を確保するために応急修理という措置が取られます。

応急修理では、日常生活を送る上で特に重要な部分に絞って、最低限の修理を行います。例えば、雨風をしのぐための屋根や壁の補修、トイレやキッチンなどの水回りの復旧などが挙げられます。しかし、あくまで応急修理は一時的な処置です。家の構造体に損傷がある場合などは、本格的な復旧工事が必要となります。

応急修理の大きな目的は、被災された方々が一日も早く住み慣れた環境で生活できるよう支援することにあります。また、応急修理によって自宅での生活が可能になれば、応急仮設住宅への入居者を減らすことにも繋がります。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 定義 | 災害発生後、元の生活に戻るまでの間、生活の基盤を整え、安全を確保するために行う一時的な修理 |

| 対象 | 日常生活を送る上で特に重要な部分 (例: 屋根、壁、トイレ、キッチンなどの水回り) |

| 目的 | – 被災者が一日も早く住み慣れた環境で生活できるように支援する – 応急仮設住宅への入居者を減らす |

| 注意点 | あくまで一時的な処置であり、家の構造体などに損傷がある場合は本格的な復旧工事が必要 |

応急修理の実施主体

– 応急修理の実施主体災害発生後、住宅が被災し住むところがなくなってしまった場合など、応急的に住宅を修理する必要があります。これを応急修理と呼びますが、誰が主体となって実施するのでしょうか。応急修理は、基本的に都道府県知事または市町村長が主体となって実施します。被災した方からの申請に基づき、住宅の被害状況や生活状況などを調査し、応急修理の必要性を判断します。具体的には、住宅の屋根や壁、窓、水道、電気などの被害状況を確認し、命を守るため、そして最低限の生活を送るためにどの程度の修理が必要なのかを判断します。そして、その必要性を認められれば、応急修理の費用が支援されることになります。なお、地域によっては、市町村が独自に補助制度を設けているケースもあります。これは、国や都道府県の制度ではカバーできない部分を補填したり、より迅速な対応を行うために設けられているものです。いずれの場合も、まずはお住まいの市町村の窓口に相談し、必要な手続きについて確認することが重要です。被災直後は混乱し、情報収集が難しくなる場合もありますので、日頃から災害時の対応について確認しておくことが大切です。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 応急修理の実施主体 | 基本的に都道府県知事または市町村長 |

| 実施主体が行うこと | 被災した方からの申請に基づき、住宅の被害状況や生活状況などを調査し、応急修理の必要性を判断する。必要と認められれば、応急修理の費用が支援される。 |

| その他 | 地域によっては、市町村が独自に補助制度を設けているケースもある。 |

応急修理に関する相談窓口

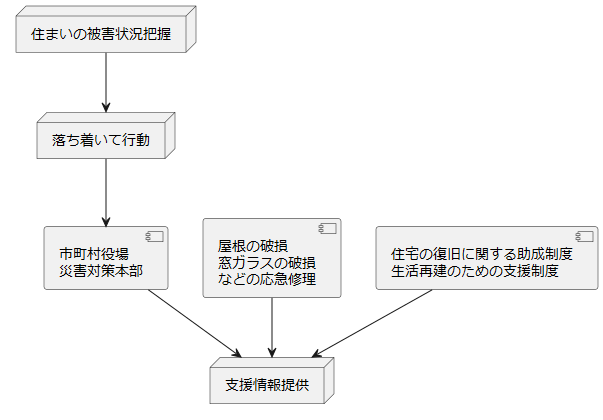

災害に見舞われた後、住まいの被害状況を把握し、まずは落ち着いて行動することが肝心です。特に、住宅の損傷は生活の基盤を揺るがす大きな不安要素となります。そこで活用したいのが、お住まいの市町村役場や、災害発生時に設置される災害対策本部です。

これらの窓口では、被災者の状況に応じて、様々な支援や情報提供を行っています。例えば、屋根の破損や窓ガラスの破損など、緊急を要する応急修理が必要な場合、その相談や申請方法について詳しく教えてもらえます。また、応急修理以外にも、住宅の復旧に関する助成制度や、生活再建のための支援制度など、様々な制度があります。これらの情報についても、窓口で相談することができます。

災害時は誰もが不安を抱え、情報も錯綜しやすい状況です。わからないこと、困ったことがあれば、一人で抱え込まず、まずは相談してみましょう。関係機関が連携し、必要な支援へと繋いでくれます。安心できる生活を一日も早く取り戻せるよう、積極的に行動することが大切です。